|

ARTICOLI |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NEWSLETTER |

|

|

|

|

|

|

|

PREFAZIONE DI SEZIONE CURATA DA

LAURA QUATTRINI |

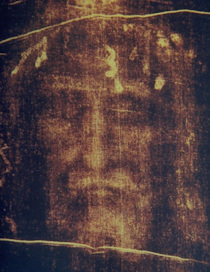

La parola reliquia ha

origine dal latino reliquiae - arum

"avanzi, resti" anche di

un morto (der. da

reliquus, "restante",

affine a reliquiere

"lasciare").

Letteralmente significa

ciò che rimane di

qualche cosa, in

particolare i resti di

persona morta. Più

comunemente, si dice, in

senso religioso, dei

resti corporali, oggetti

d'uso, prodotti o tracce

di personaggi

d'importanza religiosa,

o attribuiti ad essi,

custoditi in luoghi

sacri e venerati nel

culto; in particolare,

nella tradizione

cristiana, i resti

mortali del corpo o il

sangue dei martiri della

fede, gli strumenti del

martirio, ecc. Il "culto

delle reliquie" è

presente, in certe

forme, anche presso

diversi popoli

cosiddetti "primitivi".

Fa parte di tali forme

il particolare

trattamento delle ossa o

del cranio sia del

nemico ucciso o

sacrificato (specie

presso i popoli

antropofagi cacciatori

di teste), sia di un

congiunto (ossa del

marito legate al corpo

della vedova; resti del

corpo conservati in

casa, ecc.). In queste

sue forme il culto delle

reliquie è soltanto in

elemento di varie e

complesse ideologie

religiose. Esso acquista

una maggiore autonomia

in quelle civiltà in cui

personaggi di

particolare qualifica

religiosa, soprattutto

il re e lo stregone,

sono oggetto di

venerazione già nella

vita e i loro resti

anche dopo la morte.

Diversi popoli, per

esempio nell'America

Meridionale, nelle isole

Andamane, ecc, hanno la

convinzione che lo

stregone morto continui

a esercitare i suoi

poteri eccezionali e

perciò i suoi resti sono

conservati, portati

dalle tribù nelle

migrazioni o venerati

nelle tombe. Ma, sempre

nelle civiltà primitive,

si riscontrano anche

reliquie di personaggi

mitici, come per esempio

degli antenati totemici

degli Aranda

centro-australiani con

cui si sono messi in

rapporto i "churinga",

oggetti di pietra

sacrosanti, custoditi in

luoghi sacri,

Indubbiamente vi è,

seppure inestricabile,

una chiara confluenza

tra le forme del culto

degli antenati e il mito

delle origini da una

parte e, dall'altra, il

concretarsi di questi

nel culto delle

reliquie, e ciò appare

anche nella religione

greca, e precisamente

nel culto greco degli

eroi. Tra le

innumerevoli reliquie di

eroi greci, realmente

esistiti o mitici,

troviamo, oltre che

resti corporali (tra cui

ossa gigantesche: per es

di Teseo), ogget La parola reliquia ha

origine dal latino reliquiae - arum

"avanzi, resti" anche di

un morto (der. da

reliquus, "restante",

affine a reliquiere

"lasciare").

Letteralmente significa

ciò che rimane di

qualche cosa, in

particolare i resti di

persona morta. Più

comunemente, si dice, in

senso religioso, dei

resti corporali, oggetti

d'uso, prodotti o tracce

di personaggi

d'importanza religiosa,

o attribuiti ad essi,

custoditi in luoghi

sacri e venerati nel

culto; in particolare,

nella tradizione

cristiana, i resti

mortali del corpo o il

sangue dei martiri della

fede, gli strumenti del

martirio, ecc. Il "culto

delle reliquie" è

presente, in certe

forme, anche presso

diversi popoli

cosiddetti "primitivi".

Fa parte di tali forme

il particolare

trattamento delle ossa o

del cranio sia del

nemico ucciso o

sacrificato (specie

presso i popoli

antropofagi cacciatori

di teste), sia di un

congiunto (ossa del

marito legate al corpo

della vedova; resti del

corpo conservati in

casa, ecc.). In queste

sue forme il culto delle

reliquie è soltanto in

elemento di varie e

complesse ideologie

religiose. Esso acquista

una maggiore autonomia

in quelle civiltà in cui

personaggi di

particolare qualifica

religiosa, soprattutto

il re e lo stregone,

sono oggetto di

venerazione già nella

vita e i loro resti

anche dopo la morte.

Diversi popoli, per

esempio nell'America

Meridionale, nelle isole

Andamane, ecc, hanno la

convinzione che lo

stregone morto continui

a esercitare i suoi

poteri eccezionali e

perciò i suoi resti sono

conservati, portati

dalle tribù nelle

migrazioni o venerati

nelle tombe. Ma, sempre

nelle civiltà primitive,

si riscontrano anche

reliquie di personaggi

mitici, come per esempio

degli antenati totemici

degli Aranda

centro-australiani con

cui si sono messi in

rapporto i "churinga",

oggetti di pietra

sacrosanti, custoditi in

luoghi sacri,

Indubbiamente vi è,

seppure inestricabile,

una chiara confluenza

tra le forme del culto

degli antenati e il mito

delle origini da una

parte e, dall'altra, il

concretarsi di questi

nel culto delle

reliquie, e ciò appare

anche nella religione

greca, e precisamente

nel culto greco degli

eroi. Tra le

innumerevoli reliquie di

eroi greci, realmente

esistiti o mitici,

troviamo, oltre che

resti corporali (tra cui

ossa gigantesche: per es

di Teseo), ogget ti d'uso

(armi strumenti

musicali, ornamenti),

case d'abitazione ecc. ;

esistono anche reliquie

di animali, ma solo in

quanto connessi con gli

eroi. Anche divinità

vere e proprie possono

avere reliquie: a Delfi

si mostrava la tomba di

Dioniso e la pietra che

Crono avrebbe

inghiottito in luogo del

proprio figlio, Zeus.

Già nell'antico Egitto

alle parti del corpo di

Osiride si attribuivano

tombe diverse; un altro

culto di reliquie

egiziano era quello dei

tori Apis che avevano un

cimitero particolare. Il

culto delle reliquie

assume un nuovo

significato nelle

religioni fondate in

tempi storici qual'è,

per es. (a parte il

cristianesimo), il

buddismo: le reliquie

del fondatore o dei

grandi discepoli sono

oggetto di venerazione.

Il corpo del Buddha

sarebbe stato diviso in

otto parti distribuite a

otto re che le avrebbero

custodite in edifici

appositamente costruiti

("stupa"); uno di questi

("Pipravo-stupa") sembra

effettivamente di poco

posteriore all'epoca

della morte del Buddha.

Già un'incarnazione

precedente del Buddha

avrebbe lasciato

reliquie cui il re Asoka

fece erigere, molti

secoli dopo, uno stupa.

Il culto buddistico

delle reliquie si è

diffuso a Ceylon, nella

Cina, nel Tibet; in

quest'ultimo luogo le

reliquie dei singoli

Grandi Lama sono oggetto

di venerazione. Molto

meno intenso è il culto

delle reliquie

nell'islamismo, dove

tutta via l'"asar" (la

barba di Maometto), che

nessuno doveva vedere,

era oggetto di culto:

ogni sultano lo

venerava, a

Costantinopoli,

all'inizio del proprio

regno. La complessità

dei fatti sconsiglia

un'interpretazione

unilaterale del culto

delle reliquie, qual'era

quella preanimistica,

secondo cui la forza

particolare dei

personaggi eccezionali

sarebbe ritenuta

efficiente anche nei

loro resti corporali, o

quella manistica,

secondo cui il culto

generale dei morti si

sarebbe, col tempo,

limitato ai morti di

particolare importanza.

In nessun caso si può

prescindere

nell'interpretazione

della tendenza

caratteristica della

religione a legare ora a

un periodo di tempo, ora

a un luogo, a formule o

a oggetti, determinati

significati in modo da

rendere possibile la

loro rievocazione. Nel

cristianesimo, dal sec.

4° in poi, la voce

reliquia venne usata non

soltanto per i resti

mortali del corpo o per

il sangue dei martiri

della fede, ma anche per

parti degli strumenti

del martirio o

considerati come tali

(le catene di S. Pietro,

di S. Paolo, la

graticola di S. Lorenzo,

ecc.), per pezzi de ti d'uso

(armi strumenti

musicali, ornamenti),

case d'abitazione ecc. ;

esistono anche reliquie

di animali, ma solo in

quanto connessi con gli

eroi. Anche divinità

vere e proprie possono

avere reliquie: a Delfi

si mostrava la tomba di

Dioniso e la pietra che

Crono avrebbe

inghiottito in luogo del

proprio figlio, Zeus.

Già nell'antico Egitto

alle parti del corpo di

Osiride si attribuivano

tombe diverse; un altro

culto di reliquie

egiziano era quello dei

tori Apis che avevano un

cimitero particolare. Il

culto delle reliquie

assume un nuovo

significato nelle

religioni fondate in

tempi storici qual'è,

per es. (a parte il

cristianesimo), il

buddismo: le reliquie

del fondatore o dei

grandi discepoli sono

oggetto di venerazione.

Il corpo del Buddha

sarebbe stato diviso in

otto parti distribuite a

otto re che le avrebbero

custodite in edifici

appositamente costruiti

("stupa"); uno di questi

("Pipravo-stupa") sembra

effettivamente di poco

posteriore all'epoca

della morte del Buddha.

Già un'incarnazione

precedente del Buddha

avrebbe lasciato

reliquie cui il re Asoka

fece erigere, molti

secoli dopo, uno stupa.

Il culto buddistico

delle reliquie si è

diffuso a Ceylon, nella

Cina, nel Tibet; in

quest'ultimo luogo le

reliquie dei singoli

Grandi Lama sono oggetto

di venerazione. Molto

meno intenso è il culto

delle reliquie

nell'islamismo, dove

tutta via l'"asar" (la

barba di Maometto), che

nessuno doveva vedere,

era oggetto di culto:

ogni sultano lo

venerava, a

Costantinopoli,

all'inizio del proprio

regno. La complessità

dei fatti sconsiglia

un'interpretazione

unilaterale del culto

delle reliquie, qual'era

quella preanimistica,

secondo cui la forza

particolare dei

personaggi eccezionali

sarebbe ritenuta

efficiente anche nei

loro resti corporali, o

quella manistica,

secondo cui il culto

generale dei morti si

sarebbe, col tempo,

limitato ai morti di

particolare importanza.

In nessun caso si può

prescindere

nell'interpretazione

della tendenza

caratteristica della

religione a legare ora a

un periodo di tempo, ora

a un luogo, a formule o

a oggetti, determinati

significati in modo da

rendere possibile la

loro rievocazione. Nel

cristianesimo, dal sec.

4° in poi, la voce

reliquia venne usata non

soltanto per i resti

mortali del corpo o per

il sangue dei martiri

della fede, ma anche per

parti degli strumenti

del martirio o

considerati come tali

(le catene di S. Pietro,

di S. Paolo, la

graticola di S. Lorenzo,

ecc.), per pezzi de gli

abiti portati dai santi,

per oggetti che avessero

toccato la tomba di un

martire o usati per

onorarne la tomba. Un

altro genere di

reliquie, quelle

relative alla vita

terrena di Gesù, furono

importate dai luoghi

santi di Palestina. Il

culto delle reliquie

prese origine e si

sviluppò in modo

parallelo al culto dei

martiri nell'antichità e

fu in uso in tutta la

Chiesa. In Oriente la

traslazione di reliquie

e l'uso molto diffuso di

usare i resti dei corpi

dei martiri come

reliquie non

incontrarono difficoltà;

in Roma, invece, e in

Occidente, si conservava

la disciplina primitiva

per la quale, il

sepolcro di un marte non

poteva essere aperto nè

si potevano separare

particelle del suo

corpo; però nel sec. 8°

si cominciò ad

asportarne anche nella

Chiesa latina. Il

cambiamento è in

relazione con la

traslazione dentro la

città di Roma delle

reliquie dei morti dalle

loro sepolture primitive

nei cimiteri fuori le

mura. In tale occasione

si cominciò a staccare

parte delle ossa per

deporle in cappelle o

chiuderle dentro altari.

Roma era la città santa

per il gran numero di

celebri martiri che vi

avevano le loro tombe.

Un certo numero di essi

vennero trasportati in

Francia e in Germania,

dove sontuose chiese

furono fondate per le

loro reliquie. Nel sec.

9° cominciò l'uso di

mettere le reliquie non

più dentro altari, ma in

reliquiari per poterle

esporre alla venerazione

dei fedeli. All'epoca

della crociate venne in

Occidente una ricca

messe di reliquie dalla

Terrasanta, ma non

possono essere ritenuta

nella loro maggioranza

come autentiche. Nel

1204 molte reliquie

conservate in

Costantinopoli vennero

portate in Europa e

varie città italiane,

come Venezia, Amalfi,

Bari, ecc., ebbero parte

a queste traslazioni. Un

nuovo impulso alla

venerazione delle

reliquie fu dato dalla

scoperta delle catacombe

di Roma nella seconda

metà del sec. 16°. Il

protestantesimo nelle

sue varie forme rigettò

sia il culto dei santi e

delle loro reliquie. Più

tardi (1669) la

direzione e la

sorveglianza di esse fu

affidata alla S.

Congregazione delle

indulgenze e delle

reliquie, la quale

nell'anno 1904 fu

riunita con la S.

Congregazione dei riti.

Attualmente il culto

delle reliquie è

disciplinato dagli

articoli 1276-1289 del "Codex

iuris canonici": possono

onorarsi con culto

pubblico solo quelle

reliquie la cui

genuinità consti da un

documento rilasciato da

un cardinale,

dall'ordinario del luogo

o da altro ecclesiastico

cui, per indulto

apostolico, sia stata

concessa facoltà di

autenticare la reliquia;

la compra e la vendita

di reliquie sono

severamente proibite. gli

abiti portati dai santi,

per oggetti che avessero

toccato la tomba di un

martire o usati per

onorarne la tomba. Un

altro genere di

reliquie, quelle

relative alla vita

terrena di Gesù, furono

importate dai luoghi

santi di Palestina. Il

culto delle reliquie

prese origine e si

sviluppò in modo

parallelo al culto dei

martiri nell'antichità e

fu in uso in tutta la

Chiesa. In Oriente la

traslazione di reliquie

e l'uso molto diffuso di

usare i resti dei corpi

dei martiri come

reliquie non

incontrarono difficoltà;

in Roma, invece, e in

Occidente, si conservava

la disciplina primitiva

per la quale, il

sepolcro di un marte non

poteva essere aperto nè

si potevano separare

particelle del suo

corpo; però nel sec. 8°

si cominciò ad

asportarne anche nella

Chiesa latina. Il

cambiamento è in

relazione con la

traslazione dentro la

città di Roma delle

reliquie dei morti dalle

loro sepolture primitive

nei cimiteri fuori le

mura. In tale occasione

si cominciò a staccare

parte delle ossa per

deporle in cappelle o

chiuderle dentro altari.

Roma era la città santa

per il gran numero di

celebri martiri che vi

avevano le loro tombe.

Un certo numero di essi

vennero trasportati in

Francia e in Germania,

dove sontuose chiese

furono fondate per le

loro reliquie. Nel sec.

9° cominciò l'uso di

mettere le reliquie non

più dentro altari, ma in

reliquiari per poterle

esporre alla venerazione

dei fedeli. All'epoca

della crociate venne in

Occidente una ricca

messe di reliquie dalla

Terrasanta, ma non

possono essere ritenuta

nella loro maggioranza

come autentiche. Nel

1204 molte reliquie

conservate in

Costantinopoli vennero

portate in Europa e

varie città italiane,

come Venezia, Amalfi,

Bari, ecc., ebbero parte

a queste traslazioni. Un

nuovo impulso alla

venerazione delle

reliquie fu dato dalla

scoperta delle catacombe

di Roma nella seconda

metà del sec. 16°. Il

protestantesimo nelle

sue varie forme rigettò

sia il culto dei santi e

delle loro reliquie. Più

tardi (1669) la

direzione e la

sorveglianza di esse fu

affidata alla S.

Congregazione delle

indulgenze e delle

reliquie, la quale

nell'anno 1904 fu

riunita con la S.

Congregazione dei riti.

Attualmente il culto

delle reliquie è

disciplinato dagli

articoli 1276-1289 del "Codex

iuris canonici": possono

onorarsi con culto

pubblico solo quelle

reliquie la cui

genuinità consti da un

documento rilasciato da

un cardinale,

dall'ordinario del luogo

o da altro ecclesiastico

cui, per indulto

apostolico, sia stata

concessa facoltà di

autenticare la reliquia;

la compra e la vendita

di reliquie sono

severamente proibite. |

|

|