|

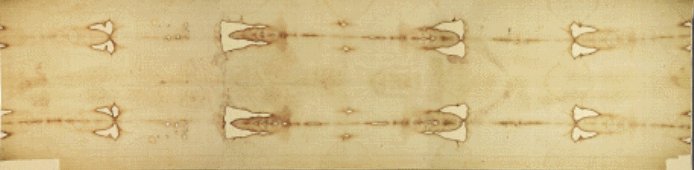

La Sindone è un lenzuolo

in lino cucito a “spina

di pesce” di 442

centimetri di lunghezza

per 113 di larghezza

conservato nella

cappella del Guarini,

vicino al Duomo di

Torino. Presenta,

stampata come se fosse

il negativo di una

fotografia, l’immagine

di un uomo con barba e

capelli lunghi: in

questa immagine, molti

hanno visto impresso,

per qualche misterioso e

divino motivo, il volto

di Gesù Cristo. Insomma,

la Sindone sarebbe il

sudario di Cristo, il

lenzuolo nel quale

sarebbe stato avvolto

dopo la Crocifissione ed

abbandonato nel sepolcro

dopo l’Ascensione. Prima

di vedere quali siano i

motivi che fanno a

supporto di questa

“teoria”, è opportuno

tracciare una breve

storia di questo telo,

ripercorrendo le tappe

che l’hanno o

l’avrebbero portato

dalla Palestino a

Torino. Non abbiamo

testimonianze, nelle

Scritture, di ciò che

accadde al sudario di

Cristo dopo

l’ascensione. Ciò è

dovuto al fatto che, in

abiente giudaico, ogni

indumento o oggetto

venuto a contatto con un

cadavere era considerato

impuro. E' quindi

plausibile che, per

salvare il telo, i

discepoli abbiano

nascosto la reliquia.

Una ricerca che sembra

avvalorare questa

ipotesi è stata condotta

dal prof. Michele

Salcito, secondo il

quale le macchie d'acqua

più vistose, causate

dall'acqua utilizzata

per spegnere l'incendio

di Chambery, non

corrisponderebbero al

sistema di piegatura del

telo in quell'occasione,

ma ad una piegatura

"grossolana" e

frettolosa fatta per

inserire il lenzuolo in

una giara di terracotta

del I secolo. Da un

Vangelo Apocrifo, però,

sappiamo che Gesù,

resuscitato, consegnò la

Sindone ad un servo del

sacerdote del Tempio.

Nel 33 d.C., a

Gerusalemme, il lenzuolo

diventa subito oggetto

dell’adorazione dei

fedeli, che lo

custodiscono per più di

500 anni. Nel 544,

infatti, il telo si

sposta a Edessa, in

Turchia meridionale,

dove, le cronache

riportano, si ha la

prima apparizione di

un’immagine “non fatta

da mano d’uomo”: la sua

esposizione è ancora

parziale, viene mostrata

solo la parte frontale,

quella recante

l’immagine del volto.

L’identità della Sindone

si confonde, qui, con

quella di un altro

oggetto simile, recante

l’immagine del volto di

Cristo: il Mandylion,

che, vuole la leggenda,

sarebbe un fazzoletto (mandylion

in greco) sul quale Gesù

impresse il suo volto.

L’ipotesi che un

“fazzoletto” sarebbe la

Sindone è spiegabile con

l’ipotesi che il

lenzuolo fosse piegato

in maniera tale da

mostrare solo il volto.

Da Edessa, i bizantini

la portano a

Costantinopoli, dove

viene esposta

integralmente. Nel corso

del XIII secolo

nell’arte bizantina la

raffigurazione della

morte di Cristo e della

sua deposizione nel

sepolcro si modifica:

vengono raffigurate

caratteristiche che

sembrano sottintendere

la conoscenza di

particolari della Sacra

Sindone. Qui rimane fino

al 1204, quando i

crociati entrano in

città e la saccheggiano.

Il soldato crociato

Robert De Clari riportò,

nella sua cronaca, di

aver visto “la Sindone

del Signore”, “la figura

di nostro Signore”,

conservata nella chiesa

di Santa Maria delle

Blacherme. Cosa succeda

alla Sindone tra il XIII

secolo ed il XIV rimane

un mistero. Un documento

del 1204, conosciuto

soltanto in una copia

ottocentesca tratta da

una copia antica andata

dispersa durante la II

Guerra Mondiale, ci fa

ipotizzare che la

Sindone, nel suo lungo

peregrinare per il

Mediterraneo, abbia

compiuto anche tappa ad

Atene: si tratta di una

lettera indirizzata di

Teodoro Angelo, parente

dei deposti imperatori

bizantini, a Papa

Innocenzo III

all’indomani del sacco

di Costantinopoli. Nella

missiva, Teodoro Angelo

si scaglia contro il

comportamento dei

crociati, conquistatori

e razziatori senza

scrupoli e senza

rispetto per gli oggetti

sacri, tra cui la

Sindone, che egli sapeva

essere conservata ad

Atene. Il nuovo signore

feudale di Atene, nel

1204, è Ottone de La

Roche, uno dei capi

della crociata, che

durante la presa di

Costantinopoli ebbe il

quartiere dove sorgeva

la chiesa delle

Blacherne, dove era

custodita la Sindone. Il

telo ricompare poi nel

1353 in Francia, a Lirey,

donata a Geoffrey de

Cherny, grande generale

francese, dopo un

successo conseguito in

battaglia. Il nuovo

“padrone” della Sindone

era parente, si diceva

all’epoca, di un

Cavaliere Templare e

proprio i Templari,

vuole la tradizione,

adoravano il viso di un

uomo con la barba. E’

dello stesso periodo

storico un dipinto,

presente a Templecomb,

raffigurante un volto

molto somigliante a

quello della Sindone,

posto su un pannello di

legno: sarebbe stato il

coperchio, si dice, del

contenitore della

Sindone. Alla sua morte,

avvenuta nella battaglia

di Poitiers, il 19

settembre 1356, si

scatenò una disputa sul

possesso della reliquia

tra il figlio di

Geoffrey de Charny ed i

canonici di Lirey ed il

vescovo di Troyes, nella

quale disputa venne

coinvolto anche

l’antipapa avignonese

Clemente VIII. A metà

del XV secolo,

Marguerite de Charny

ritirò la Sindone dalla

chiesa di Lirey, dove

era custodita, e la

portò con sé attraverso

l’Europa. Nel 1452 il

lenzuolo viene ceduto a

Ludovico di Savoia, alla

famiglia del quale erano

stati legati sia il

padre della nobildonna,

sia il suo secondo

marito, Umbert de La

Roche. La famiglia

Savoia stabilisce che la

si conservi a Chambéry,

capitale dell’allora

ducato di Savoia. A

partire dal 1471, Amedeo

IX detto “il Beato”,

figlio di Ludovico,

decise di collocare

Sindone nella chiesa

francescana di Chambery.

In seguito, la Sindone

venne definitivamente

riposta in un’urna

d’argento in una nicchia

della sagrestia della

Sainte Chapelle du

Saint-Suaire. I Savoia,

nel 1502, chiesero ed

ottennero dal Papa il

riconoscimento di una

festa liturgica

apposita, per la quale

fu scelto il 4 maggio.

Nel 1532, precisamente

il 4 dicembre, il

sudario rischia di

venire distrutto da un

incendio sviluppatosi

all’interno della Sainte

Chapelle: saranno le

suore clarisse, nel

1534, a ripararla con

toppe triangolari.

L’inizio della guerra

tra Francesco I e Carlo

V, nel 1536, costringe

il duca di Savoia a

fuggire portando con sé

la Sindone: la Sindone

passa per Torino,

Milano, Nizza, Vercelli,

per fare poi ritorno

ufficialmente nella

Sainte-Chapelle di

Chambéry il 4 giugno

1561, in seguito alla

pace di Caveau-Cambrésis,

che permetteva al nuovo

duca Emanuele Filiberto

di riottenere i suoi

Stati. Nel 1578 i Savoia

la fanno trasportare a

Torino, nuova capitale

del ducato, e la fanno

porre nella cappella del

Guarini, sua attuale

sede. Questo, si dice,

più che altro per

abbreviare il viaggio

dell’arcivescovo Carlo

Borromeo, che da Milano

voleva recarsi ad

adorare la Sacra Sindone

a piedi, in base ad un

voto fatto in occasione

della peste del 1576.

Inizialmente, la Sindone

fu collocata nella

chiesa di San Francesco

d’Assisi; in seguito fu

spostata nella cappella

ducale dedicata a San

Lorenzo. Nel 1583 fu

trasferita in una

cappella rotonda

dell’antico palazzo

ducale e, nel 1587,

venne collocata in

un’edicola del duomo. II

1 giugno 1694 la Sindone

fu collocata nella

cappella della Sindone

nell’altare-reliquiario

ideato da Antonio

Bertola. Sarà quella la

sua sede fino al 1996,

quando, in occasione dei

lavori di restauro della

cappella, fu collocata

nel coro del duomo. Fu,

questo, un fatto

provvidenziale, in

quanto le permise di

scampare all’incendio

scoppiato tra l’11 e il

12 aprile 1997. Nel 1706

la Sindone fu spostata

momentaneamente a

Genova, a causa

dell’avvicinarsi dei

francesi, che si

accingevano ad assediare

la città. Ancora, tra il

1939 ed il 1946, in

previsione dei fatti

della Seconda Guerra

Mondiale, fu trasportata

nel santuario di

Montevergine, presso

Avellino. Nel 1983, su

volere testamentario di

Umberto II, viene donata

al Vaticano. A questo

punto, è opportuno

analizzare da vicino

questo lenzuolo, per

comprendere quali siano

i dettagli che lo fanno

ritenere il sudario di

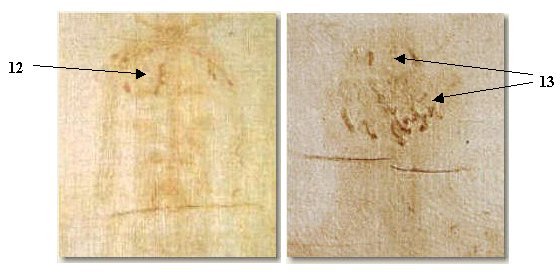

Cristo. Questa è

l’immagine totale della

Sindone.

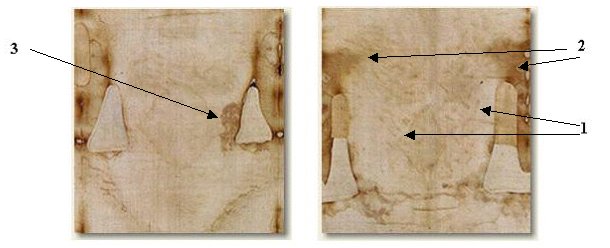

Un’analisi condotta più

da vicino aiuta a

riconoscere particolare

importanti. Partiamo dal

busto, anteriore e

posteriore:

Tronco dorso presentano

moltissime ecchimosi

escoriate di forma

tondeggiante

(1):

potrebbero essere

lesioni provocate dal

flagrum taxillatum,

strumento di tortura

costituito da un manico

corde al termine delle

quali sono fissati dei

piccoli piombi a forma

di manubrio affiancati a

due a due. Su entrambe

le zone scapolari si

possono osservare

ecchimosi a forma

quadrangolare

(2),

provocate da un oggetto

che può essere

identificato con il

patibulum, l’asse

orizzontale della croce

che il condannato

portava su di sé sino al

luogo dell’esecuzione.

Sul fianco destro del

petto si nota una grande

chiazza di sangue

(3)

che fuoriesce da una

ferita di forma ovoidale

all’altezza del quinto

spazio intercostale. Le

caratteristiche di

questa ferita (che

presenta, sul tessuto,

un alone sieroso

costellato da macchie

rossastre, come avviene

per il sangue uscito da

un cadavere in cui la

parte sierosa si è già

separata da quella corpuscolata) mostrano

che essa fu provocata

dopo la morte dell’uomo.

Continuiamo con gli arti

superiori.

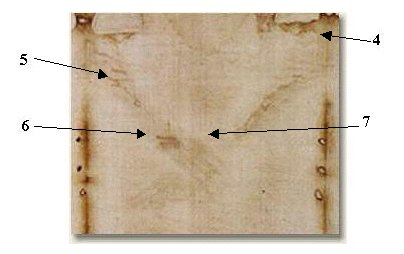

L’immagine delle braccia

non è più visibile a

causa della strinatura

del tessuto dovuta

all’incendio di Chambéry.

Gli arti, comunque, sono

distesi, con una leggera

flessione

(4) verso

l’interno per la

contrazione

dell’articolazione del

gomito. Sono visibili

lunghe macchie di sangue

(5), colato

probabilmente dalle

ferite presenti sul

dorso. La mano sinistra

è sovrapposta alla

destra: sul polso è ben

visibile una

caratteristica chiazza

di sangue

(6), formata

da due colature

divergenti, il cui

angolo è riferibile alle

due diverse posizioni

del condannato sulla

croce: accasciata e

sollevata. Il sangue

fuoriesce dal polso da

una ferita di forma

ovale, riconducibile

alla lesione da uno

strumento da punta, come

può essere un chiodo. La

ferita provocata dal

chiodo, dunque, non è

collocata sul palmo, ma

sul polso, esattamente

in uno spazio libero tra

le ossa del carpo,

chiamato “spazio di Destot"; il chiodo,

penetrando nel polso, ha

anche reciso il nervo

mediano. La scelta di

inchiodare le braccia in

quel punto è dettata da

motivi di stabilità e

fissaggio sulla croce: i

tessuti del palmo della

mano non possono reggere

il peso del corpo senza

lacerarsi. Tale pratica

è stata anche confermata

dal ritrovamento, vicino

Gerusalemme, dello

scheletro di un

crocifisso del I secolo.

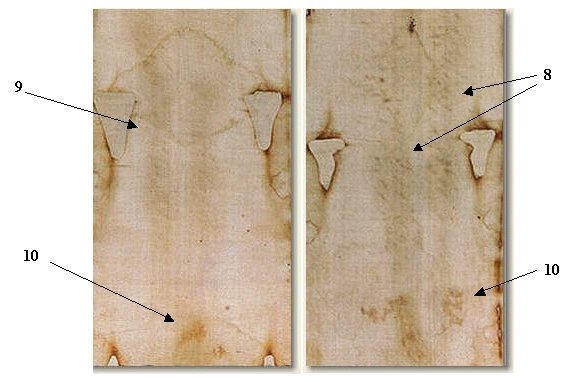

Concludiamo la nostra

analisi con gli arti

inferiori, visti da

davanti e da tergo.

Sono evidenti i

caratteristici segni del

flagello

(8), la forma

dei quali è già stata

descritta in precedenza.

Entrambe le ginocchia

presentano delle

escoriazioni

(9), molto

probabilmente dovute a

cadute: in

corrispondenza di questi

punti e sulle piante dei

piedi sono state

individuate tracce di

terriccio. Il ginocchio

sinistro è stato fissato

dal rigor mortis in

posizione più flessa

rispetto al destro, e

perciò l’arto sinistro

risulta nell’immagine

più corto del destro.

Nell’immagine

posteriore, i piedi sono

ben visibili, mentre su

quella anteriore risulta

evidente una macchia di

sangue, ma non

l’impronta dell’arto.

Tutto questo è dovuto al

fatto che il piede

sinistro, al momento di

piantare il chiodo,

sovrastava il destro,

che era a contatto con

la croce. Sulla pianta

del piede destro si nota

il foro di uscita del

chiodo

(10),

dal quale partono rivoli

di sangue verso le dita,

mentre altri scendono

verso il calcagno: è

probabile che siano

fuoriusciti al momento

della deposizione,

quando il corpo si

trovava in posizione

supina. Veniamo ora al

viso. Questa è la

visione che ne abbiamo

direttamente come appare

sul tessuto.

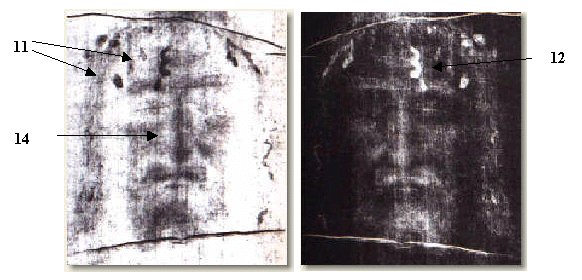

Queste, invece, sono le

immagini “trattate”,

“positivo” e “negativo”.

E’ evidentemente il

volto di un uomo

picchiato: si possono

notare tumefazioni,

lividi, macchie di

sangue

(11) (famosa è la

macchia a forma di 3

rovesciato

(12), la cui

forma dipende dalla

rughe d’espressione

della fronte); sulla

fronte, sulla nuca e

lungo i capelli,

disposte a raggiera

intorno al capo, sono

evidenti numerose

macchie di sangue ad

andamento sinuoso

(13),

sangue fuoriuscito da

ferite da punta di

piccolo diametro. Il

naso è leggermente

storto

(14), a causa,

forse, di una frattura.

La Sindone, da sempre,

lascia stupiti e

perplessi tutti coloro

che vi si avvicinano. E’

davvero il volto di

Cristo? O si tratta di

una delle tante

mistificazioni di

oggetti sacri realizzate

nel Medio Evo? I pareri

divergono. E le analisi

che vengono condotte ad

intervalli irregolari da

studiosi o pseudo-tali

non aiutano di certo,

visto che, puntualmente,

emergono fatti nuovi a

suffragare l’una o

l’altra ipotesi. Vediamo

i fatti. Una prima

“scoperta” che pare

avvallare l’autenticità

del lenzuolo viene

fatta, per caso, nel

maggio del 1898 da un

avvocato con la passione

per la fotografia, tale

Secondo Pia. Una

fotografia del telo,

fatta dell’uomo durante

la sua ostensione,

mostrava il volto

“positivo” di un uomo e

non, come logica

suggerirebbe, il

“negativo”. Questo

voleva dire che era la

figura sul telo ad

essere in “negativo”, il

che significava, ancora,

un eventuale falsario

medioevale aveva

volontariamente dipinto

i lenzuolo in

“negativo”. Cosa poco

probabile, visto che

l’invenzione della

camera oscura era

parecchio successiva.

Questo, però, non fu

sufficiente a far

desistere i sostenitori

della teoria del

“dipinto”. Nel 1939 il

professor Romanese, per

esempio, dimostrò che un

corpo trattato con aloe

e mirra è in grado di

lasciare sul tessuto di

lino un’impronta simile

a quella della Sindone.

L’esperimento pratico

condotto dal professore,

in effetti, portò a

questo risultato,

tuttavia senza la

perfezione di

impressione che si nota

sulla Sindone. Nel 1969,

ancora, Noemi Gabrielli,

soprintendente delle

Gallerie ed opere d’arte

medioevali in Piemonte,

affermò che il corpo di

Gesù era stato disegnato

da un artista su una

stoffa bagnata e poi

trasferita sulla tela

con una procedura assai

comune nel Medio Evo.

Nello stesso periodo, lo

studioso Walter McCrone

affermò che si trattava

di un doppio dipinto: la

prima immagine era stata

realizzata con colori

ricavati dalla terra e

le macchie di sangue

ricavate da spruzzi di

vermiglio. Prove

pratiche iniziarono a

compiersi nel 1975,

quando due ricercatori

della NASA, J. Jackson e

E. Jumper, utilizzando

un analizzatore spaziale

denominato VP8, crearono

un modello

tridimensionale del

corpo avvolto nella

sindone, realizzato,

poi, materialmente con

leggeri strati di

cartoni di vetro. Cosa

simile fu fatta tre anni

più tardi dal prof.

Giovanni Tamburelli, il

quale, analizzando vari

punti del tessuto nei

quali, a suo dire, erano

contenute informazioni

che davano la distanza

fra il tessuto e la

pelle, dimostrò che il

lenzuolo aveva davvero

avvolto un corpo umano.

Tamburelli, poi, fece di

più, ricavando al

computer l’immagine

tridimensionale del

volto stampato sulla

Sindone. Volto che ha

impressionanti

somiglianze con quello

descritto da tutti i

Vangeli, con tumefazioni

causate dai colpi di

bastone, con profondi

segni causati dai

flagelli, con tracce

delle tre cadute fatte

da Gesù nel tragitto

fino al colle del

Golgota, con gocce di

sangue rappreso. Oltre a

questo, una cosa nuova:

una fossetta lasciata

sull’occhio sinistro da

una moneta. Questa

pratica, secondo gli

esperti, era cosa comune

nei primi anni dell’era

cristiana, non in

seguito. Inoltre, la

tradizione delle

scritture ci tramanda un

Gesù morto vestito solo

da una specie di

pannolino: l’uomo della

Sindone, invece, è nudo.

Un artista medioevale

non avrebbe mai

rappresentato Cristo in

maniera diversa da

quella tramandata.

Dunque, l’ipotesi della

falsificazione

medioevale diventava

sempre più flebile.

Questa ipotesi veniva

demolita, anche, da

altri fatti, più

propriamente anatomici

ed appartenenti ad una

cultura “medica”

solamente moderna.

Vediamo quali sono.

Sulla fronte del volto

della Sindone compare

una macchia di sangue a

forma di 3, cosa che

corrisponde

perfettamente con

l’incisione sulla fronte

causata dalla corona di

spine. Le mani, inoltre,

non presentano

l’immagine dei pollici

(7): Baima Bollone,

esperto di fama mondiale

nella medicina legale,

dedicatosi per anni allo

studio della Sindone,

spiega che, durante la

crocifissione, i chiodi

vanno ad incidere un

tendine adibito proprio

al movimento del

pollice, che rimane,

così, bloccato

all’interno della mano.

Nel 1981, il già citato

Baima Bollone esaminò

alcuni frammenti di fili

estratti dal telo. Ciò

che scoprì fu molti

interessante: sui

frammenti c’erano tracce

di sangue, del gruppo

AB. Oltre a questo,

l’”esame autoptico”

condotto da Bollone

stabilì che il viso era

asimmetrico, tumefatto

da numerose percosse,

che un occhio era gonfio

e le labbra erano gonfie

a causa di un colpo.

Insomma, l’immagine

stampata sulla Sindone

rappresentava senza

dubbio un uomo morto per

crocifissione mediante

chiodi, pratica di morte

presente soprattutto

nell’Impero Romano

(altri popoli

preferivano

l’impalamento o la

crocifissione mediante

anelli a bloccare le

braccia).

Recentemente, il

botanico Max Frei ha

avviato una nuova

ricerca, basata su un

metodo diverso: la

botanica, appunto.

Alcune fibre di tessuto,

notò l’uomo, sembravano

contenere granuli o

spore di polline. La

loro analisi rivelò che

si trattava di polline

di faggio e tasso tipici

dell’Europa

settentrionale e

centrale. Questo provava

che la sindone era stata

esposta (all’aperto) in

Francia ed in Italia.

Altri pollini erano,

invece, di altre piante,

tipiche della Turchia

meridionale, di una

particolare verità dell’Assueta

che cresce solo in

Palestina, del Paganum

Hamala, tipico del

deserto tra il Mar Morto

e Gerico, e di altri sei

arbusti endemici di

quella zona. Insomma, il

telo era stato nelle

terre del Vangelo. Nel

1988 la Chiesa autorizzò

tre laboratori (in

Arizona, ad Oxford ed a

Zurigo) a compiere

analisi al Carbonio 14

sulla Sindone. Il

Carbonio 14 è una

sostanza che viene

assorbita da tutti gli

esseri viventi (piante

ed animali) che

respirano, fin quando

questi sono in vita, e

che si deposita sulle

ossa; è una sostanza che

decade ad intervalli

regolari di tempo,

dunque, con alcuni

semplici calcoli, è

possibile risalire al

periodo in cui l’animale

o la pianta ha cessato

di assorbire carbonio,

in cui, cioè, è morta.

L’analisi di alcuni

piccoli frammenti del

tessuto della Sindone

rivelò che il sudario di

Gesù era ben più recente

dei 2000 anni che le si

attribuivano, risalendo

ad un periodo compreso

tra il 1260 ed il 1390.

E’ probabile, però, che

il frammento di tessuto

utilizzato per l’analisi

sia quello utilizzato

dalle clarisse per il

restauro in seguito

all’incendio del ‘500.

Recentemente,

l’interesse degli

studiosi si è

concentrato

sull’immagine della

moneta stampata in

corrispondenza di un

occhio, di cui abbiamo

già parlato. L’analisi

della moneta ha rivelato

che si tratta di una

moneta presente in

Palestina tra il 29 ed

il 30 d.C., come il

profilo di una coppa e

le lettere TIB, iniziali

di Tiberius, Tiberio,

l’imperatore sotto quale

Cristo morì,

testimoniano. La verità

riguardo alla Sindone, è

probabile, non la

sapremo mai. Ma in

fondo, è davvero la

verità che ci interessa

scoprire? O è forse

meglio lasciare la

risposta a certi quesiti

solamente alla nostra

anima ed alla nostra

fede? Ognuno, in base

alla propria

personalità, cerchi la

risposta come meglio

crede. |