|

Nel campo della ricerca

parapsicologica la

fotografia

all’infrarosso riveste

un ruolo molto

importante, anche se

secondario rispetto a

quella

all’ultravioletto, che

avremo modo di

approfondire in futuro.

Ma cominciamo a definire

questo tipo di mondo a

noi “invisibile”. Le

radiazioni

elettromagnetiche (onde

elettromagnetiche)

vengono classificate in

base alla frequenza o

all'energia dei fotoni.

All'aumentare della

frequenza queste onde

prendono il nome di:

radioonde - microonde -

infrarosso - luce

visibile - ultravioletto

- raggi x e raggi gamma.

A seconda della loro

energia, queste

radiazioni provocano

fenomeni di ionizzazione

della materia che

attraversano,

ionizzazione variabile a

seconda del tipo di

materia attraversata,

dal tipo di radiazione,

ovviamente e

dell'energia, come già

detto. Le radiazioni

ionizzanti si estendono

al di sotto della banda

dell'ultravioletto.

Il nostro occhio è in

grado di percepire una

piccolissima parte dello

spettro

elettromagnetico,

definito quello della

luce visibile (detta

anche luce bianca). La

luce bianca, irradiata

appunto dai raggi solari

è in grado di farci

percepire il mondo come

lo conosciamo grazie

alle frequenze dei

colori che il nostro

occhio cattura:

Per comprendere

meglio questo pensate

all'arcobaleno: esso non

è altro che la

suddivisione di ogni

singolo componente della

luce bianca. In termini

di lunghezza d'onda in

nanometri (ricordo che

la lunghezza d'onda

delle radiazioni e.m è

inversamente

proporzionale alla

frequenza delle stesse)

noi riusciamo a vedere

dai 400 nm ai 700 nm.

Alle estremità di queste

lunghezze d'onda abbiamo

l'ultravioletto (dai 100

nm a 400 nm) e

l'infrarosso (700 nm -

1000 microm). Parti di

queste frequenze possono

essere catturate in

termini fotografici

mediante varie tecniche.

Ma torniamo

all’infrarosso. Per la

fotografia digitale

occorrono sensori di

acquisizione aventi una

banda estesa al rosso

(molte fotocamere

classiche sono in grado

di "percepire" solo lo

spettro della luce

visibile). La zona

dell'infrarosso è molto

ampia ma si riesce ad

acquisire

fotograficamente

solamente in un range

spettrale definito, che

va dai 700 nm ai 900 nm,

anche se, avendo un

portafoglio molto

appesantito e comperando

apparecchiature molto

costose, si arriva anche

nei pressi

dell'infrarosso definito

“alto", pari a 1350 nm;

oltre a sensori CCD

aperti a questa

frequenza è

indispensabile

utilizzare dei filtri

passa-banda che lascino

passare solamente il

range di frequenze

prestabilito, tagliando

completamente le altre,

luce bianca compresa. La

ripresa ambientale

all’infrarosso è

fattibile anche con

fotocamere analogiche,

ma il tutto risulta

molto più laborioso.

Innanzitutto dobbiamo

procurarci emulsioni

fotografiche (pellicole)

che possano essere

impressionate delle

frequenze in questione,

poi è necessario far

sviluppare questi

rullini in laboratori

specializzati, cosa che

aumenta l’onere

economico per questo

tipo di sperimentazioni.

La

fotografia

all’infrarosso viene

sperimentata tramite due

tipi di tecniche, la

fotografia ambientale e

quelle dell’infrarosso

riflessa, che sono

simili nel loro concetto

base. Nella fotografia

ambientale è il sole che

fornisce alla scena da

fotografare

l’indispensabile

illuminazione IR, nella

fotografia riflessa, ad

ovvia causa della

mancanza di sufficiente

illuminazione IR

naturale, siamo noi che

la apportiamo mediante

l’utilizzo di fotodiodi

(L.E.D.) capaci di

generare tali emissioni

spettrali. Questi

fotodiodi emettono fasci

di fotoni aventi una

lunghezza d’onda che

interessano proprio il

nostro campo

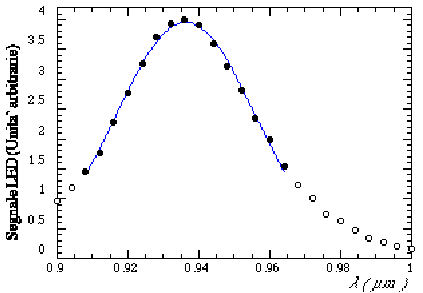

applicativo. Nel grafico

sopra riportato vediamo

lo spettro emissivo di

un L.E.D. infrarosso,

che ha una curva

emissiva di picco da 910

nm a 970 nm. Per farvi

comprendere meglio,

questi fotodiodi sono

utilizzati come

illuminatori infrarossi

per le telecamere

notturne o di video

sorveglianza, oppure,

sono molto più comuni da

riscontrare nei

telecomandi delle

normalissime

televisioni, che

permettono di gestire da

distanza i comandi

remoti della

televisione. Questi sono

solo alcuni esempi

esplicativi, i fotodiodi

sono impiegatissimi nel

mondo dell’High Tech.

Che sia infrarosso

ambientale o riflesso,

noi non facciamo altro

che riprendere i

differenti comportamenti

della materia irradiata

con l’infarosso, che può

assorbire o riflettere

questa frequenza. Una

nota molto importante:

la fotografia

all’infrarosso non

consente di registrare

le radiazioni termiche

spontanee emesse dai

corpi a temperatura

ambiente. L’emissione

spontanea dei corpi più

caldi, come gli

scappamenti delle

automobili o i gas di

scarico egli aeroplani,

delle ciminiere

industriali ed i corpi

soggetti ad attrito, può

essere registrata solo

se la temperatura

raggiunge i 250°-300° C,

perché solo in tali casi

le radiazioni da essi

emesse raggiungono il

limite di sensibilità

delle acquisizioni CCD,

e, ovviamente, in questo

caso la ripresa deve

essere effettuata al

buio. La rilevazione di

sorgenti di calore e di

corpi a temperatura più

bassa di 250°C fino a

temperatura ambiente è

possibile, ma richiede

l’uso dei rilevatori non

fotografici e riguarda

il campo della

termografia (il costo di

una buona termocamera si

aggira intorno ai 10.000

– 15.000 euro). In

pratica si può affermare

che la fotografia

all’infrarosso consiste

nella registrazione

delle radiazioni

infrarosse emesse in

abbondanza dal sole o da

altre sorgenti di luce

artificiale e riflesse o

assorbite dai corpi che

le circondano. Le

radiazioni riflesse o

assorbite dai corpi non

dipendono dalla

temperatura dei corpi

stessi, che può essere

anche molto bassa, ma

dalla loro struttura e

composizione, cioè da

caratteristiche che non

sono rilevabili

all’occhio umano. La

fotografia

all’infrarosso viene

sperimentata tramite due

tipi di tecniche, la

fotografia ambientale e

quelle dell’infrarosso

riflessa, che sono

simili nel loro concetto

base. Nella fotografia

ambientale è il sole che

fornisce alla scena da

fotografare

l’indispensabile

illuminazione IR, nella

fotografia riflessa, ad

ovvia causa della

mancanza di sufficiente

illuminazione IR

naturale, siamo noi che

la apportiamo mediante

l’utilizzo di fotodiodi

(L.E.D.) capaci di

generare tali emissioni

spettrali. Questi

fotodiodi emettono fasci

di fotoni aventi una

lunghezza d’onda che

interessano proprio il

nostro campo

applicativo. Nel grafico

sopra riportato vediamo

lo spettro emissivo di

un L.E.D. infrarosso,

che ha una curva

emissiva di picco da 910

nm a 970 nm. Per farvi

comprendere meglio,

questi fotodiodi sono

utilizzati come

illuminatori infrarossi

per le telecamere

notturne o di video

sorveglianza, oppure,

sono molto più comuni da

riscontrare nei

telecomandi delle

normalissime

televisioni, che

permettono di gestire da

distanza i comandi

remoti della

televisione. Questi sono

solo alcuni esempi

esplicativi, i fotodiodi

sono impiegatissimi nel

mondo dell’High Tech.

Che sia infrarosso

ambientale o riflesso,

noi non facciamo altro

che riprendere i

differenti comportamenti

della materia irradiata

con l’infarosso, che può

assorbire o riflettere

questa frequenza. Una

nota molto importante:

la fotografia

all’infrarosso non

consente di registrare

le radiazioni termiche

spontanee emesse dai

corpi a temperatura

ambiente. L’emissione

spontanea dei corpi più

caldi, come gli

scappamenti delle

automobili o i gas di

scarico egli aeroplani,

delle ciminiere

industriali ed i corpi

soggetti ad attrito, può

essere registrata solo

se la temperatura

raggiunge i 250°-300° C,

perché solo in tali casi

le radiazioni da essi

emesse raggiungono il

limite di sensibilità

delle acquisizioni CCD,

e, ovviamente, in questo

caso la ripresa deve

essere effettuata al

buio. La rilevazione di

sorgenti di calore e di

corpi a temperatura più

bassa di 250°C fino a

temperatura ambiente è

possibile, ma richiede

l’uso dei rilevatori non

fotografici e riguarda

il campo della

termografia (il costo di

una buona termocamera si

aggira intorno ai 10.000

– 15.000 euro). In

pratica si può affermare

che la fotografia

all’infrarosso consiste

nella registrazione

delle radiazioni

infrarosse emesse in

abbondanza dal sole o da

altre sorgenti di luce

artificiale e riflesse o

assorbite dai corpi che

le circondano. Le

radiazioni riflesse o

assorbite dai corpi non

dipendono dalla

temperatura dei corpi

stessi, che può essere

anche molto bassa, ma

dalla loro struttura e

composizione, cioè da

caratteristiche che non

sono rilevabili

all’occhio umano.

LA SPERIMENTAZIONE

SUL CAMPO

Dopo questa breve

introduzione al mondo

della fotografia

all’infrarosso,

occupiamoci di come

poter realizzare

praticamente foto IR e

come potrebbe aiutarci

questa tecnica nel campo

della parapsicologia.

Gli studi

parapsicologici

effettuati da

validissimi ricercatori

esteri, o anche

italiani, ci insegnano

che è fondamentale

monitorare a livello

fotografico sia la banda

spettrale infrarossa che

ultravioletta (con

maggiore attenzione),

oltre a quella del

visibile chiaramente,

poiché in molti casi si

sono potute rilevare

immagini anomale o vere

e proprie riprese di

immagini extra.

Sembrerebbe quindi

possibile documentare a

livello fotografico le

manifestazioni

energetiche psi di

sensitivi e medium, o

anche fenomeni

energetici spontanei.

Oltre alla chiara

applicazione nella

fotografia paranormale,

è possibile utilizzare

questa tecnica di

ripresa per acquisire

ulteriori informazioni

sull’ambiente o luogo

che andremo ad

analizzare durante una

possibile indagine sul

campo. Vediamo ora

praticamente come poter

realizzare una foto

all’infrarosso,

riprendendo un campo

visivo irradiato da luce

solare. Questa è la

strumentazione che ho

utilizzato per

realizzare foto

esplicative per questa

breve guida:

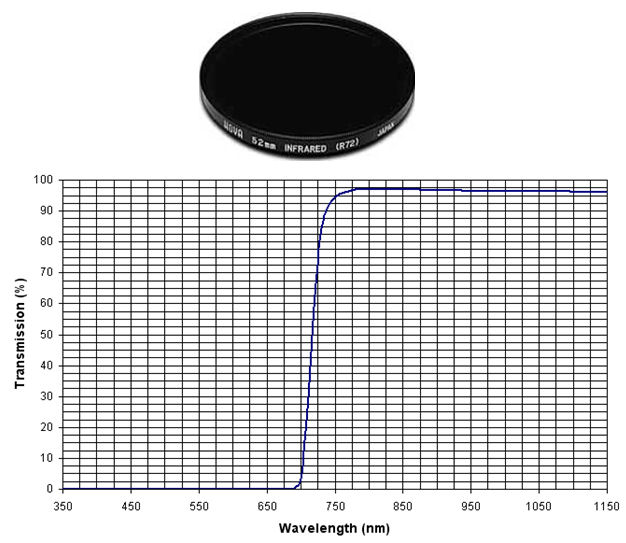

•

Fotocamera digitale

Fuji FinePix S5600

UV/VIS/N-IR (Range

spettrale= 300 nm - 1100

nm)

•

Filtro HOYA passa IR

(R72)

Filtro che lascia

passare tutte le

radiazioni a partire

dalla gamma

dell’infrarosso vicino

(720nm), eliminando

completamente tutto lo

spettro della luce

visibile e

dell’ultravioletto.

•

Cavalletto fotografico

Indispensabile per la

fotografia IR con tempi

di esposizione

medio-lunghi, senza di

esso le foto

risulterebbero mosse e

fuori fuoco.

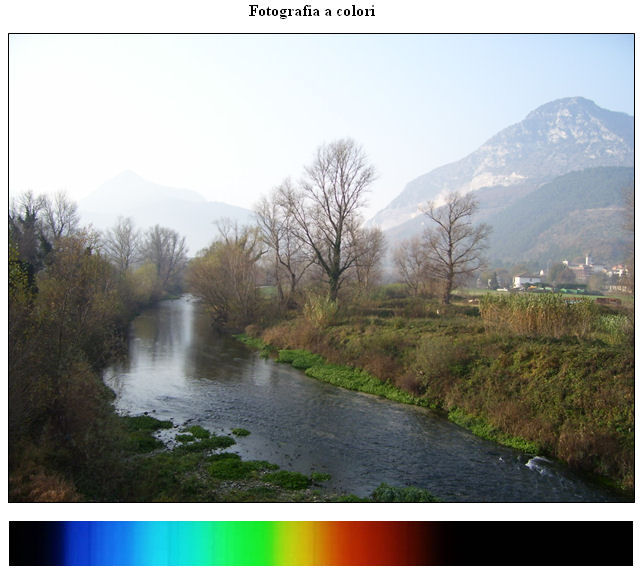

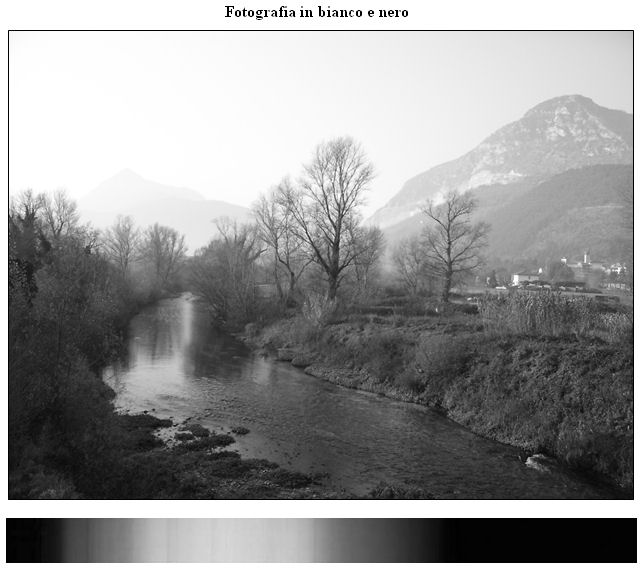

Come inquadratura di

base ho scelto di

fotografare il corso del

fiume Esino (che

attraversa

trasversalmente parte

della provincia di

Ancona fino a sfociare

nell’Adriatico. Questo

scatto è stato

fotografato da Serra San

Quirico - Ancona),

poiché in questa ripresa

abbiamo molti elementi

naturali che la

fotografia

all’infrarosso permette

di analizzare. In primo

piano abbiamo il fiume,

a destra in secondo

piano abbiamo il Monte

Murano, e in profondità

di campo, molto

lievemente, si può

scorgere il Monte della

Castelletta. Ho scelto

appositamente questo

tipo di paesaggio, in

questa giornata un

pochino fosca, per

mostrare gli utili

aspetti della fotografia

all’infrarosso e le

notevoli informazioni

che tramite essa

possiamo acquisire.

Sotto ogni foto mostrerò

lo schema di

acquisizione spettrale,

per far comprendere

meglio quali frequenze

ogni singolo scatto ha

interessato.

Come prima cosa

dovremo posizionare il

nostro cavalletto in

maniera stabile e

fissare la fotocamera

nell’apposito alloggio;

ora dovremo selezionare

la ripresa fotografica

in bianco e nero

(chiaramente la macchina

fotografica che

utilizzeremo deve essere

predisposta a questo

tipo di scatti), questo

perché, fotografando a

colori, la foto

risulterà con una

gradazione di rosso

davvero sgradevole.

Nella fotografia

all’infrarosso i tempi

di esposizione sono

molto differenti (più

lunghi) da quelli che si

utilizzano nella

fotografia tradizionale,

il modo più efficace per

esporre correttamente

una foto è fare diversi

scatti con tempi di

esposizione variabili

(la prima foto di

riferimento a colori è

stata scattata con un

tempo di esposizione

pari a 1/1500 di

secondo, un tempo

rapido). Anche la messa

a fuoco risulta un

problema; solitamente il

sistema AF (autofocus)

risolve bene la

questione, ma

ricordiamoci che

l’infrarosso va in fuoco

su un piano differente

del normale, quindi

anche in questo dobbiamo

affidarci alla pazienza

e fare diverse prove per

mettere a fuoco bene

l’inquadratura (nel mio

caso, il sistema AF

della fotocamera ha

lavorato discretamente).

Prima di iniziare a

fotografare con il

filtro posizionato

davanti l’obiettivo è

utile effettuare una

foto in bianco e nero

classico, per poter

confutare in sede di

elaborazione del

materiale i vari scatti.

Ecco come si presenta il

paesaggio fotografato

con questa tecnica:

Bene. Presi questi

due riferimenti

fotografici,

selezioniamo dal menù

della nostra fotocamera

l’opzione per la

modifica del tempo di

esposizione. Ma che cosè

il tempo di esposizione?

Per comprendere meglio

questo concetto,

ragioniamo in termini di

fotografia analogica.

Una macchina fotografica

è un congegno che,

attraverso un sistema di

lenti e specchi

contenuti all’interno di

un obiettivo, riesce a

riflettere una

determinata immagine e

trasferirla su di una

pellicola chimicamente

impressionabile. Fin qui

nulla di complicato. La

macchina fotografica

oltre che essere

provvista di un

diaframma, che regola

l’intensità di luce che

può penetrare

all’interno dell’obietto

(e quindi sulla

pellicola), ha un

otturatore, una specie

di finestra che si apre

e si chiude secondo

tempi variabili

preimpostabili. In

condizioni di luminosità

elevata questa

finestrella dovrà

aprirsi e richiudersi

molto rapidamente,

poiché la grande

quantità di luce che

penetra nell’obiettivo e

che va ad impressionare

l’emulsione fotografica

rischia di sovresporre

lo scatto (ovvero si

ottiene uno scatto

troppo luminoso o

totalmente bianco); al

contrario, in condizioni

di scarsa luminosità,

questa finestrella dovrà

rimanere aperta molto di

più, per non incorrere

nel rischio di una

sottoesposizione (uno

scatto poco luminoso o

totalmente nero).

Iniziate con una

esposizione di un

secondo (in condizioni

di luminosità elevate) e

andate avanti finchè non

avrete trovato la giusta

esposizione. Una volta

selezionata

l’esposizione, applicate

il filtro all’obiettivo

e iniziate a scattare.

Di seguito vi mostro le

prove di esposizione che

ho fatto:

Dopo vari tentativi,

ecco una bella

fotografia

all’infrarosso

correttamente esposta.

L’immagine che otteniamo

è sorprendente, quasi

spettrale. La prima cosa

che notiamo è l’assoluta

assenza di foschia e la

precisa determinazione

dei contorni delle

montagne in secondo

piano e lungo campo, la

fotografia

all’infrarosso ha la

particolarità di

riuscire a penetrare

moltissimo la foschia,

oltre che fornire ottimi

contrasti. Possiamo

anche notare nel bordo

destro del fiume la

riflessione infrarossa

che produce la

vegetazione, riflessione

causata dalla clorofilla

presente nelle piante

stesse. Purtroppo la

foto non rivela

particolari extra, ma

comunque fornisce più

informazioni di un

tradizionale scatto. In

conclusione possiamo

dire che la fotografia

all’infrarosso

ambientale può:

•

Rilevare fenomeni

energetici di natura

paranormale

•

Ottenere riprese molto

dettagliate con alti

contrasti

•

Penetrare nella foschia

anche in lungo campo

•

Fornire informazioni

sulla composizione

chimica dei particolari

ripresi (effetto

clorofilla)

Anche se di importanza

minore rispetto alla

fotografia

all’ultravioletto, la

fotografia IR è uno

strumento utile a

monitorare quella

porzione di mondo

“invisibile” che

altrimenti non

riusciremmo a vedere, è

da considerarsi quindi

uno strumento molto

utile nel campo della

ricerca parapsicologica.

BIBLIOGRAFIA

·

La fotografia

all’infrarosso – Cesare

Romeo

·

Fotografia

all’infrarosso bianco e

nero all’ultravioletto e

alla fluorescenza –

Associazione italiana

fotografia

all’infrarosso

·

Photography in

archaeolog and art –

Charles C. Thomas

·

La termografia ed il suo

impiego nell’analisi del

manufatto architettonico

– Cesare Romeo

·

Filtri Kodak per uso

scientifico e tecnico –

Easteman Kodak Company

·

Appunti personali

dell’autore |