|

La

rosa selvatica può

crescere spontaneamente

nei boschi e nei dirupi

ed è stata dunque

distinta fin

dall’antichità dalla

rosa a cento petali o

millefoglie (per quanto

nessun botanico ne abbia

mai contati tanti!), che

la tradizione vuole

originaria del monte

Bermios, nel Caucaso

orientale e gelosamente

custodita nei giardini

sacri e nei palazzi

reali. Erodoto tuttavia

già nel V secolo a.C. ne

parla come di un fiore

comune e racconta come

fosse coltivata con

successo dal mitico re

Mida, in Macedonia e di

qui penetrata in Grecia

da una parte, in

Mesopotamia, Siria e

Palestina dall'altra. Le

"Georgiche" di Nicandro

raccontano che le

famiglie greche, in

primavera ed in autunno,

facevano scampagnate sui

monti per procurarsi le

talee, che poi

attecchivano

felicemente. In effetti,

ancora oggi nel

Khourdistan questa rosa

cresce assolutamente

spontanea. La rosa

selvatica rappresenta

dunque la versione

originaria del più

comune fiore europeo,

presente con circa 150

specie, varietà ed

ibridi, in tutto il c La

rosa selvatica può

crescere spontaneamente

nei boschi e nei dirupi

ed è stata dunque

distinta fin

dall’antichità dalla

rosa a cento petali o

millefoglie (per quanto

nessun botanico ne abbia

mai contati tanti!), che

la tradizione vuole

originaria del monte

Bermios, nel Caucaso

orientale e gelosamente

custodita nei giardini

sacri e nei palazzi

reali. Erodoto tuttavia

già nel V secolo a.C. ne

parla come di un fiore

comune e racconta come

fosse coltivata con

successo dal mitico re

Mida, in Macedonia e di

qui penetrata in Grecia

da una parte, in

Mesopotamia, Siria e

Palestina dall'altra. Le

"Georgiche" di Nicandro

raccontano che le

famiglie greche, in

primavera ed in autunno,

facevano scampagnate sui

monti per procurarsi le

talee, che poi

attecchivano

felicemente. In effetti,

ancora oggi nel

Khourdistan questa rosa

cresce assolutamente

spontanea. La rosa

selvatica rappresenta

dunque la versione

originaria del più

comune fiore europeo,

presente con circa 150

specie, varietà ed

ibridi, in tutto il c ontinente,

di cui rappresenta un

po’ il vessillo. Non a

caso il termine "rosa" è

forse uno dei più

semplici della lingua

latina: prima

declinazione, femminile,

riferito ad un "nome

comune di cosa"

universalmente noto, uno

dei pochi termini usati

in tutte le lingue

indoeuropee, che ha

fatto pensare ad un

sostrato comune

risalente addirittura al

IV millennio a. C. E non

basta: nella lingua

originaria iranica "vareda",

da cui l'armeno "vard",

significa semplicemente

fiore, vale a dire

appunto "il fiore" per

eccellenza. E ci sono

due assonanze poetiche:

ros, roris in latino è

la rugiada, mentre ros

nell'antico idioma

celtico che il dialetto

piemontese ha fedelmente

conservato, significa

ghiacciaio. Il monte

Rosa, infatti, non

s'arrossa al tramonto

più di qualsiasi altra

cima innev ontinente,

di cui rappresenta un

po’ il vessillo. Non a

caso il termine "rosa" è

forse uno dei più

semplici della lingua

latina: prima

declinazione, femminile,

riferito ad un "nome

comune di cosa"

universalmente noto, uno

dei pochi termini usati

in tutte le lingue

indoeuropee, che ha

fatto pensare ad un

sostrato comune

risalente addirittura al

IV millennio a. C. E non

basta: nella lingua

originaria iranica "vareda",

da cui l'armeno "vard",

significa semplicemente

fiore, vale a dire

appunto "il fiore" per

eccellenza. E ci sono

due assonanze poetiche:

ros, roris in latino è

la rugiada, mentre ros

nell'antico idioma

celtico che il dialetto

piemontese ha fedelmente

conservato, significa

ghiacciaio. Il monte

Rosa, infatti, non

s'arrossa al tramonto

più di qualsiasi altra

cima innev ata,

ma ha conservato la

memoria di quest'antico

modo di definire i

picchi di ghiaccio. La

rosa dunque nasce e

cresce in associazione

con l'elemento acqua in

tutta la sua pienezza,

dalla rugiada del

mattino ai ghiacciai

delle alte vette. Quasi

in armonia col proprio

nome è una pianta

colonizzatrice, cioè

vive anche nella roccia,

le bastano il sole e

l'acqua, sono le sue

radici stesse a creare a

poco a poco la terra

fertile, che giova anche

alle altre specie.

Passando dalla rosa

selvatica a quella

coltivata le cure

necessarie ad una buona

fioritura aumentano, ma

questo solo perché ap ata,

ma ha conservato la

memoria di quest'antico

modo di definire i

picchi di ghiaccio. La

rosa dunque nasce e

cresce in associazione

con l'elemento acqua in

tutta la sua pienezza,

dalla rugiada del

mattino ai ghiacciai

delle alte vette. Quasi

in armonia col proprio

nome è una pianta

colonizzatrice, cioè

vive anche nella roccia,

le bastano il sole e

l'acqua, sono le sue

radici stesse a creare a

poco a poco la terra

fertile, che giova anche

alle altre specie.

Passando dalla rosa

selvatica a quella

coltivata le cure

necessarie ad una buona

fioritura aumentano, ma

questo solo perché ap punto

si desidera un fiore

artefatto, di colore,

dimensioni, profumo

diversi da quelli

originari...il roseto in

se', con le sue

caratteristiche

foglioline tondeggianti

e le spine, resta una

pianta rustica, che non

teme i rigori

dell'inverno ed affonda

coraggiosamente le

radici in cerca d'acqua

nella calura estiva. La

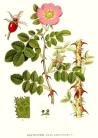

Rosa Canina è una delle

più rustiche varietà di

rosa selvatica, che deve

il suo nome all’antica

credenza che la sua

radice servisse a

guarire dalla rabbia. La

farmacopea moderna non

ha potuto confermare

questa virtù, d’altra

parte la rosa ne ha

tante altre che ne

giustificano

abbondantemente l’uso.

Forse l’idea deriva dal

legame della rosa con la

dea Venere, che è la dea

della distensione e

dell’amore.

Nell’antichità il primo

a parlare con tutta

naturalezza della rosa,

anzi, d'olio di rose per

massaggi, è infatti

Omero nell'Iliade, canto

XXIII, verso 186: è il

culmine delle tragedia,

Achille ha ucciso Ettore

e minaccia di gettarlo

in pasto ai cani, ma non

avviene perché: punto

si desidera un fiore

artefatto, di colore,

dimensioni, profumo

diversi da quelli

originari...il roseto in

se', con le sue

caratteristiche

foglioline tondeggianti

e le spine, resta una

pianta rustica, che non

teme i rigori

dell'inverno ed affonda

coraggiosamente le

radici in cerca d'acqua

nella calura estiva. La

Rosa Canina è una delle

più rustiche varietà di

rosa selvatica, che deve

il suo nome all’antica

credenza che la sua

radice servisse a

guarire dalla rabbia. La

farmacopea moderna non

ha potuto confermare

questa virtù, d’altra

parte la rosa ne ha

tante altre che ne

giustificano

abbondantemente l’uso.

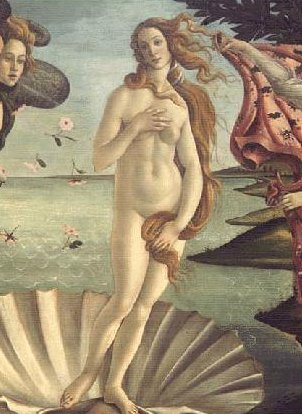

Forse l’idea deriva dal

legame della rosa con la

dea Venere, che è la dea

della distensione e

dell’amore.

Nell’antichità il primo

a parlare con tutta

naturalezza della rosa,

anzi, d'olio di rose per

massaggi, è infatti

Omero nell'Iliade, canto

XXIII, verso 186: è il

culmine delle tragedia,

Achille ha ucciso Ettore

e minaccia di gettarlo

in pasto ai cani, ma non

avviene perché:

"... i cani li teneva

lontani la figlia di

Zeus, Afrodite

di giorno e di notte,

l'ungeva con olio di

rose,

ambrosio, perché Achille

non lo scorticasse

tirandolo..."

Nell'antichità l'olio di

rose era usato sia per

imbalsamare i morti

(come appunto narra

Omero nell'Iliade) che

per lucidare il legno

pregiato con cui erano

costruiti molti idoli.

Per ottenerlo si faceva

bollire del giunco

aromatico in olio

d'oliva, si agitava bene

e si versava sui petali

di rosa opportunamente

seccati. Si lasciava in

infusione un giorno ed

una notte e si filtrava

il tutto, conservandolo

in vasi prevalentemente

unti di miele. In modo

analogo si otteneva il

vino ed il miele alle

rose; Ippocrate però

preferisce spremere il

succo di petali freschi

direttamente nel miele

ed esporlo poi per una

quarantina di giorni al

sole. Dai petali

opportunamente seccati

si

ricavava inoltre una

polvere deodorante

chiamata "diapasma", che

era usata come talco

dopo il bagno caldo e

prima di quello freddo.

Plinio ci parla di un

profumo ottenuto

mescolando, sempre in

olio d'oliva, fiori di

rosa, zafferano cinabro

e giunco deodorante...

in realtà non era un

profumo, ma un unguento

profumato, infatti, non

si sapevano ancora

distillare le essenze.

Saranno gli arabi a

compiere passi da

giganti in questo campo,

inventando lo sciroppo,

lo zucchero

aromatizzato, portando a

perfezionamento il

processo di

distillazione

dell'essenza necessario

per la fabbricazione

dell'acqua di rose, che

è più facile da

conservare ed ha un uso

più esteso dei vini e

degli unguenti d'un

tempo. Si applicano

cataplasmi di petali di

rosa sulle punture

d'insetti, sulle

escoriazioni e per

riattivare la

circolazione esterna,

mentre si usa l'acqua di

rose come disinfettante

interno ed esterno. Ma

fin dalla più remota

antichità in cucina si

faceva grande uso

d'insalate di rose,

soprattutto come

"intermezzo" fra una

portata e l'altra quando

si beveva troppo; molto

quotato era anche il

paté alla rosa. Plinio

per primo ci descrive

con vivezza di dettagli

la coltivazione della

rosa, consigliando di

ricorrere alle talee

perché seminando in modo

tradizionale bisogna

attendere troppo; ormai

si conoscono diverse

specie: Campania,

Prenesto, Mileto,

Trachinia Alabanda

producono fiori di

tonalità e profumi

leggermente diversi e

c'è solo l'imbarazzo

della scelta. Sempre

Plinio riferisce anche

l'abitudine d'ergere a

divisione della

proprietà curiose

palizzate di rose

selvatiche piantate in

due solchi affiancati,

al centro dei quali si

sistema una rete di

vimini bene intrecciato

per far arrampicare le

giovani piante, Plinio

ne raccomanda caldamente

l'uso, affermando che

neppure il fuoco può

distruggerle!?

Affermazione di per se'

un po' esagerata, ma in

qualche modo supportata

da un uso analogo del

biancospino da parte

dei giardinieri d'ol si

ricavava inoltre una

polvere deodorante

chiamata "diapasma", che

era usata come talco

dopo il bagno caldo e

prima di quello freddo.

Plinio ci parla di un

profumo ottenuto

mescolando, sempre in

olio d'oliva, fiori di

rosa, zafferano cinabro

e giunco deodorante...

in realtà non era un

profumo, ma un unguento

profumato, infatti, non

si sapevano ancora

distillare le essenze.

Saranno gli arabi a

compiere passi da

giganti in questo campo,

inventando lo sciroppo,

lo zucchero

aromatizzato, portando a

perfezionamento il

processo di

distillazione

dell'essenza necessario

per la fabbricazione

dell'acqua di rose, che

è più facile da

conservare ed ha un uso

più esteso dei vini e

degli unguenti d'un

tempo. Si applicano

cataplasmi di petali di

rosa sulle punture

d'insetti, sulle

escoriazioni e per

riattivare la

circolazione esterna,

mentre si usa l'acqua di

rose come disinfettante

interno ed esterno. Ma

fin dalla più remota

antichità in cucina si

faceva grande uso

d'insalate di rose,

soprattutto come

"intermezzo" fra una

portata e l'altra quando

si beveva troppo; molto

quotato era anche il

paté alla rosa. Plinio

per primo ci descrive

con vivezza di dettagli

la coltivazione della

rosa, consigliando di

ricorrere alle talee

perché seminando in modo

tradizionale bisogna

attendere troppo; ormai

si conoscono diverse

specie: Campania,

Prenesto, Mileto,

Trachinia Alabanda

producono fiori di

tonalità e profumi

leggermente diversi e

c'è solo l'imbarazzo

della scelta. Sempre

Plinio riferisce anche

l'abitudine d'ergere a

divisione della

proprietà curiose

palizzate di rose

selvatiche piantate in

due solchi affiancati,

al centro dei quali si

sistema una rete di

vimini bene intrecciato

per far arrampicare le

giovani piante, Plinio

ne raccomanda caldamente

l'uso, affermando che

neppure il fuoco può

distruggerle!?

Affermazione di per se'

un po' esagerata, ma in

qualche modo supportata

da un uso analogo del

biancospino da parte

dei giardinieri d'ol tralpe

e dalla credenza

medioevale che tali

barriere naturali

tenessero lontani gli

spiriti

cattivi...probabilmente

alla resistenza naturale

della palizzata spinosa

era unito il "potere" di

cui si riteneva dotata

la pianta. A

quest’usanza ed alla

persistente credenza del

bo tralpe

e dalla credenza

medioevale che tali

barriere naturali

tenessero lontani gli

spiriti

cattivi...probabilmente

alla resistenza naturale

della palizzata spinosa

era unito il "potere" di

cui si riteneva dotata

la pianta. A

quest’usanza ed alla

persistente credenza del

bo sco

come confine naturale

tra la civiltà ed il

mondo esterno dobbiamo

forse la nascita della

suggestiva leggenda

della “bella

addormentata nel bosco”

tenacemente custodita

per cento anni da

un’invalicabile barriera

di rose selvatiche

(secondo altre versioni

da rovi, che

appartengono egualmente

alla famiglia delle

rosacee) che impediscono

a chiunque

d’avvicinarsi,

mantenendola sospesa tra

la vita e la morte.

Nell’ottocentesca favola

dei fratelli Grimm la

principessa si chiama

Rosa Spina, ma nel 1600

il racconto del francese

Perrault, curiosamente

diffuso ancora nella

Calabria del nostro

dopoguerra, raccontava i

fatti diversamente e

compare il nome d’Aurora.

Nella versione

originaria la bella

partorisce due gemelli

(certo il principe non

si limita al bacio

tradizionale) maschio e

femmina, la bimba si

chiama Aurora ed è

proprio il pianto

disperato dei figli a

risvegliarla. Ben presto

tutta via il racconto

comincia a circolare in

versione più casta ed il

nome passa alla

principessa

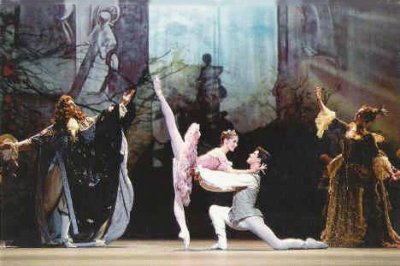

addormentata. Piotr

Ilich Chaikovskij

sceglie il racconto di

Perrault e col balletto

la favola comincia a

girare il mondo. Disney

la chiama senz’altro

Aurora, fissando

senz’altro il

personaggio

nell’immaginario

collettivo. Ma se la

rosa è da sempre legata

a Venere, la dea

dell’amore che sorge

nuda dal mare e porta la

fecondità e la gioia al

mondo, Aurora non è da

meno… nel mondo vedico è

Ushas, la figlia del

cielo e sorella della

notte; veste

splendidamente; viaggia

ogni m sco

come confine naturale

tra la civiltà ed il

mondo esterno dobbiamo

forse la nascita della

suggestiva leggenda

della “bella

addormentata nel bosco”

tenacemente custodita

per cento anni da

un’invalicabile barriera

di rose selvatiche

(secondo altre versioni

da rovi, che

appartengono egualmente

alla famiglia delle

rosacee) che impediscono

a chiunque

d’avvicinarsi,

mantenendola sospesa tra

la vita e la morte.

Nell’ottocentesca favola

dei fratelli Grimm la

principessa si chiama

Rosa Spina, ma nel 1600

il racconto del francese

Perrault, curiosamente

diffuso ancora nella

Calabria del nostro

dopoguerra, raccontava i

fatti diversamente e

compare il nome d’Aurora.

Nella versione

originaria la bella

partorisce due gemelli

(certo il principe non

si limita al bacio

tradizionale) maschio e

femmina, la bimba si

chiama Aurora ed è

proprio il pianto

disperato dei figli a

risvegliarla. Ben presto

tutta via il racconto

comincia a circolare in

versione più casta ed il

nome passa alla

principessa

addormentata. Piotr

Ilich Chaikovskij

sceglie il racconto di

Perrault e col balletto

la favola comincia a

girare il mondo. Disney

la chiama senz’altro

Aurora, fissando

senz’altro il

personaggio

nell’immaginario

collettivo. Ma se la

rosa è da sempre legata

a Venere, la dea

dell’amore che sorge

nuda dal mare e porta la

fecondità e la gioia al

mondo, Aurora non è da

meno… nel mondo vedico è

Ushas, la figlia del

cielo e sorella della

notte; veste

splendidamente; viaggia

ogni m attino

su di un carro trainato

da due cavalli rossi e

da due vacche rosee ed è

sempre inseguita invano

dal sole (Surya), che

non riesce mai a

raggiungerla, inutile

dire che nella favola di

Perrault il maschietto

si chiamavano appunto

Sole. Ushas è l'amante,

la fidanzata o la figlia

di Surya (il sole) di

cui essa prepara la via,

ma in realtà è anche

fidanzata a Kandra (la

Luna, che è di sesso

maschile nella religione

vedica) e che è il suo

vero amore segreto.

Anche per gli antichi

Celti, come per i

tedeschi e gli ebrei di

oggi, il sole è

femminile e la luna

maschile e nella più

antica versione del

Tristano ed Isotta i due

amanti erano due

evidenti trasposizioni

del sole e della luna...

nonché del loro rapporto

fugace e clandestino. A

Ushas sono dedicati

venti inni meravigliosi,

pieni di impeto lirico,

privi di quegli accenni

sacrificali che

appesantiscono spesso la

poesia vedica. Nata dal

mare come Venere e prima

di lei Afrodite,

portatrice della prima

luce del giorno, Ushas

risveglia gli uomini,

incitandoli alla bontà,

alla giustizia e al

proficuo lavoro; gli

uomini, a loro volta, la

implorano perché conceda

loro un buon cibo,

prole, bestiame,

ricchezza e lunga vita…

ma non si tratta di

ricchezze facilmente

acquisite. Nascendo la

Dea porta al mondo la

passione ed il primo

effetto è lo scatenarsi

della rivalità e della

guerra, che

paradossalmente poi lei

sola può placare. Una

divinità doppia dunque,

come poche! Che il mondo

cristiano cerchi

d’addormentare la

vecchia dea, che la

immagini eternamente

nascosta nei boschi di

rose, laddove la natura

si fa più impenetrabile,

è dunque un concetto

nient’altro che banale,

ben custodito

dall’ingenua favola per

bambini. Possiamo dunque

vedere nella splendid attino

su di un carro trainato

da due cavalli rossi e

da due vacche rosee ed è

sempre inseguita invano

dal sole (Surya), che

non riesce mai a

raggiungerla, inutile

dire che nella favola di

Perrault il maschietto

si chiamavano appunto

Sole. Ushas è l'amante,

la fidanzata o la figlia

di Surya (il sole) di

cui essa prepara la via,

ma in realtà è anche

fidanzata a Kandra (la

Luna, che è di sesso

maschile nella religione

vedica) e che è il suo

vero amore segreto.

Anche per gli antichi

Celti, come per i

tedeschi e gli ebrei di

oggi, il sole è

femminile e la luna

maschile e nella più

antica versione del

Tristano ed Isotta i due

amanti erano due

evidenti trasposizioni

del sole e della luna...

nonché del loro rapporto

fugace e clandestino. A

Ushas sono dedicati

venti inni meravigliosi,

pieni di impeto lirico,

privi di quegli accenni

sacrificali che

appesantiscono spesso la

poesia vedica. Nata dal

mare come Venere e prima

di lei Afrodite,

portatrice della prima

luce del giorno, Ushas

risveglia gli uomini,

incitandoli alla bontà,

alla giustizia e al

proficuo lavoro; gli

uomini, a loro volta, la

implorano perché conceda

loro un buon cibo,

prole, bestiame,

ricchezza e lunga vita…

ma non si tratta di

ricchezze facilmente

acquisite. Nascendo la

Dea porta al mondo la

passione ed il primo

effetto è lo scatenarsi

della rivalità e della

guerra, che

paradossalmente poi lei

sola può placare. Una

divinità doppia dunque,

come poche! Che il mondo

cristiano cerchi

d’addormentare la

vecchia dea, che la

immagini eternamente

nascosta nei boschi di

rose, laddove la natura

si fa più impenetrabile,

è dunque un concetto

nient’altro che banale,

ben custodito

dall’ingenua favola per

bambini. Possiamo dunque

vedere nella splendid a

favola della Bella

Addormentata nel bosco

il simbolo d’una

divinità femminile che

dorme, ma non è morta ed

attende solo il bacio

del principe per

restituire al mondo

tutta la sua vitalità.

La rosa selvatica

condivide con la più

famosa rosa coltivata

tutte le proprietà

curative… ma è sempre

stata considerata, a

torto, la sorella

povera. Fin

dall'antichità la si

giudica un fiore dalla

doppia valenza; da un

lato, infatti, si

caratterizza per la

bellezza e soavità del

profumo dei propri

boccioli, dall'altro per

il tronco ed i rami

pieni di spine, piccole

e appuntite, che

rappresentano un

ostacolo per chiunque si

avvicini e desideri

cogliere una rosa. Per

questi motivi il

significato attribuito

al fiore è duplice:

delicatezza e piacere

ma la tempo stesso anche

sofferenza e dolore

fisico. Oggi

al contrario si

considera la rosa

selvatica, col suo fiore

di cinque petali, una

garanzia di genuinità

rispetto a quella

coltivata e dunque un

eccellente tonico ed

astringente, soprattutto

nella cura delle

emorragie, tisi e tumori

della pelle. Da non

dimenticare sono poi le

proprietà calmanti e

rilassanti associate

agli infusi ed estratti

ricavati con i petali

del fiore, ma anche

dalle sue bacche, che

nelle varietà selvatiche

sono abbondanti e facili

da conservare. a

favola della Bella

Addormentata nel bosco

il simbolo d’una

divinità femminile che

dorme, ma non è morta ed

attende solo il bacio

del principe per

restituire al mondo

tutta la sua vitalità.

La rosa selvatica

condivide con la più

famosa rosa coltivata

tutte le proprietà

curative… ma è sempre

stata considerata, a

torto, la sorella

povera. Fin

dall'antichità la si

giudica un fiore dalla

doppia valenza; da un

lato, infatti, si

caratterizza per la

bellezza e soavità del

profumo dei propri

boccioli, dall'altro per

il tronco ed i rami

pieni di spine, piccole

e appuntite, che

rappresentano un

ostacolo per chiunque si

avvicini e desideri

cogliere una rosa. Per

questi motivi il

significato attribuito

al fiore è duplice:

delicatezza e piacere

ma la tempo stesso anche

sofferenza e dolore

fisico. Oggi

al contrario si

considera la rosa

selvatica, col suo fiore

di cinque petali, una

garanzia di genuinità

rispetto a quella

coltivata e dunque un

eccellente tonico ed

astringente, soprattutto

nella cura delle

emorragie, tisi e tumori

della pelle. Da non

dimenticare sono poi le

proprietà calmanti e

rilassanti associate

agli infusi ed estratti

ricavati con i petali

del fiore, ma anche

dalle sue bacche, che

nelle varietà selvatiche

sono abbondanti e facili

da conservare.

Visita il sito personale

di

Mary Falco

|