|

|

|

| |

|

Raffaello

Sanzio - Geometria della Trasfigurazione in Sposalizio della Vergine |

|

a cura di

Gaetano Barbella |

| |

|

|

|

|

|

DENTRO L'OPERA |

|

Non sono in pochi

a domandarsi, "Ma perché mi piace Raffaello? Le sue Madonne sono una

più bella dell'altra". La risposta ce la dà Giorgio Vasari:

«Sicurissimamente può dirsi che i possessori della dote di Raffaello

non sono uomini semplicemente, ma dèi mortali». Dunque la piena comprensione dell'arte di Raffaello,

che piace da morire attraverso

le

sue madonne, come La Madonna del Granduca dell'illustrazione 1

(conservato oggi presso la Galleria Palatina – Palazzo Pitti di

Firenze), risulta insufficiente se vista solo in modo esteriore.

Allora non resta che tentare di entrare "dentro l'opera", e

ravvisare, per cominciare, l'arte del dipingere col doppio senso dei

segni. Naturalmente questo genere di visione non può riscontrarsi

nella Madonna del Granduca, ma sembra di sì in opere, come lo

"Sposalizio della Vergine" (conservata oggi presso la pinacoteca di

Brera di Milano), per esempio, sulla quale si svilupperà il tema di

copertina, "la geometria della trasfigurazione". Vedremo il giusto

modo per entrare "dentro l'opera" attraverso una singolare geometria

strutturale, inconsueta fra gli artisti del Rinascimento cui

Raffaello apparteneva. le

sue madonne, come La Madonna del Granduca dell'illustrazione 1

(conservato oggi presso la Galleria Palatina – Palazzo Pitti di

Firenze), risulta insufficiente se vista solo in modo esteriore.

Allora non resta che tentare di entrare "dentro l'opera", e

ravvisare, per cominciare, l'arte del dipingere col doppio senso dei

segni. Naturalmente questo genere di visione non può riscontrarsi

nella Madonna del Granduca, ma sembra di sì in opere, come lo

"Sposalizio della Vergine" (conservata oggi presso la pinacoteca di

Brera di Milano), per esempio, sulla quale si svilupperà il tema di

copertina, "la geometria della trasfigurazione". Vedremo il giusto

modo per entrare "dentro l'opera" attraverso una singolare geometria

strutturale, inconsueta fra gli artisti del Rinascimento cui

Raffaello apparteneva.

L'illusione, spesso, non manca di adombrare le arti figurative e

perciò nel mondo della pittura capita di riscontrare esempi di

immagini ambigue, ingannatrici, nelle quali non tutto è solo come

appare. Nel senso che l'artista, pur non contravvenendo alla

corretta rappresentazione scenica del tema pittorico, si dispone in

modo velato a concepire immagini che si prestano a doppi

significati, abbastanza percepibili alcuni, altri meno. Naturalmente

qui si sta parlando dell'arte del Rinascimento che ha dato luogo ad

una fioritura di opere disposte a simili concezioni. L'artista del

Rinascimento sentiva fortemente in sé la necessità di velare ad arte

concezioni occulte ereditate dal passato Medio Evo, assai diffuse

nel suo tempo e che era "spinto" a far "transfugare" nel mistero.

Occorre dire che era un'epoca in cui la severa vigilanza del clero

del Vaticano non tollerava cose del genere, ragion per cui il

ricorso ai doppi sensi dei segni era inevitabile.

|

|

|

|

|

|

|

|

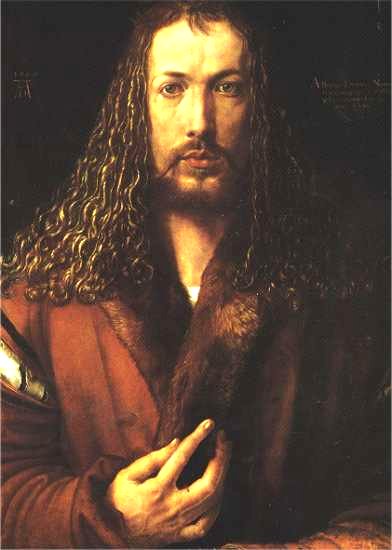

Albrecht Dürer

(1471-1528) è un esemplare artista di quelli dei quali si sta

parlando. Lo vediamo all'opera, per esempio, nel suo

autoritratto (illustrazione 2) che egli realizzò nel 1500

(conservato oggi presso l'Alte Pinakothek di Monaco). Egli

sembra rifarsi all'iconografia che tradizionalmente alludeva al

Cristo. Con questo lavoro, Dürer sembra voler sottolineare come

l'Artista "ricalchi", "imiti" il virtuoso cammino di Gesù,

l'uomo-divinizzato, la pietra filosofale. Notare che l'arte di

Albrecht Dürer era ben nota a Raffaello.

E poi, in materia delle artefazioni in questione, vale l'esempio

classico di Leonardo da Vinci. Egli si dimostra un acuto

conoscitore dei fenomeni ottici, tant'è che avrebbe inserito nei

suoi dipinti immagini nascoste negli sfondi o nei drappeggi. Ma

è una cosa che egli stesso ce lo fa intendere attraverso il suo

"Trattato della

pittura" [1].

Naturalmente Raffaello Sanzio, ha imparato tanto da questo genio

delle scienze oltre che quello delle arti figurative. E quindi

non meraviglierebbe, scoprire in lui un geniale cultore

dell'arte ermetica. |

|

|

|

|

|

|

|

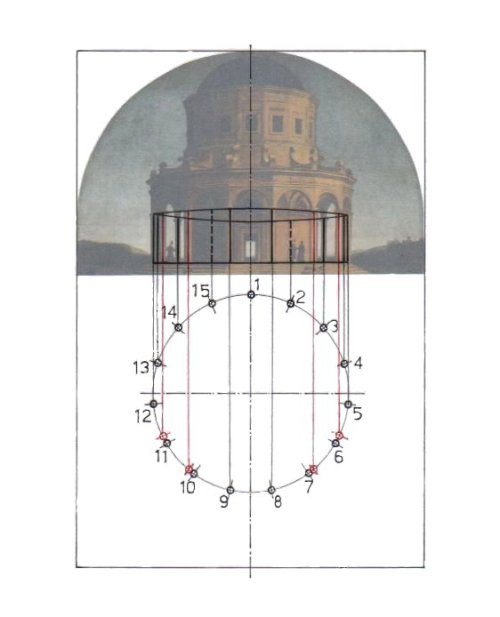

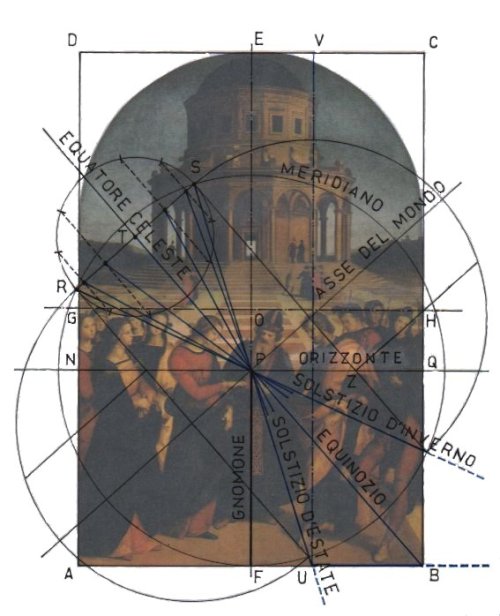

Stupirà

intravedere quest'arte, nella citata opera, "Sposalizio della

V.", che non manca di mostrare dettagli che disorientano.

Infatti nel mio saggio "La geometria astronomica in Sposalizio

della Vergine", vengono evidenziate chiare dissonanze sul

tempietto in relazione all'orditura delle colonne (illustrazione

3). Sembrerebbero 16 ma le colonne che si intravedono sul retro

fanno capire che dovrebbero essere 15. Però in tal caso si

dovrebbe vedere la colonna di centro del retro, invece non la si

vede attraverso la porta centrale che presuppone almeno un

finestrone sul retro. Ma poi nel saggio menzionato riesco a

spiegare questo arcano per far nascere, attraverso il dipinto

raffaellesco, un genere di geometria a sorpresa che pone sul

moggio, nientemeno, l'astronomia capace di benedire le nozze

celebrate in "Sposalizio della Vergine" con il tempo

equinoziale. Quanto basta per far partecipe il cosmo nel modo

consono.

Ancora più in garbugliata risulta la situazione del gruppo degli

sponsali, oggetto della trattazione di quest'altro saggio, che

poi si lega al primo per dar luogo a mie successive concezioni

geometriche perché si dimostrino divine attraverso una

meravigliosa rappresentazione simbolica di una convincente

"trasfigurazione". Giusto in relazione al dipinto che Raffaello

non riusci a completare a causa della sua dipartita. Ma non

voglio anticipare ciò che farò emergere attraverso meravigliose

linee che trovano riferimento alla "disposizione" a quelle del

quadro in osservazione. |

|

|

|

|

|

|

|

Dunque

rivolgendo l'attenzione al gruppo degli sponsali (illustrazione

4) osserviamo, per cominciare, la raffigurazione di S. Giuseppe,

l'unico senza calzari. Occorre premettere che per un artista

della levatura di Raffaello, ogni opera è occasione

autobiografica e così può essere questo capolavoro.

Cosa vuol dire allora che S. Giuseppe è senza calzari? Che

Raffaello avrà inteso raffigurarsi in Mosè sul Monte Sinai al

cospetto di Dio che gli si manifesta sotto le sembianze del

«Roveto Ardente» (Esodo 3,2). E sappiamo che Dio, in forma di

fuoco, gli impose di togliersi i calzari, appunto perché la

terra del luogo era sacro. Ma dove, nel dipinto in osservazione,

la possibile intravisione del «roveto ardente» ?

"Dentro l'opera"! Ovvero cerca il «V.I.T.R.I.O.L.». supponendola

improntata all'esoterismo. Ma che vuol dire questo termine, che

è ermetico? «Visita Interiora Terrae Rectificandoque Invenies

Occultum Lapidem (Veram Medicinam)». Visita l'interno della

terra e depurando, troverai la pietra occulta, la vera medicina.

Si tratta del motto degli alchimisti filosofi.

Altro dettaglio che disorienta:

Osservando da vicino il punto centrale del dipinto, vediamo S.

Giuseppe che si appresta a infilare l'anello nuziale

nell'anulare della sposa Maria. Nulla di tanto strano, ma la

cosa che non va è che si tratta dell'anulare della mano destra

della Vergine Maria! L'unica possibile spiegazione è che il

dipinto sia un'immagine riflessa in uno specchio. Di qui tante

conseguenti concezioni da poter fare. Come quella connessa con

le cose della riflessione, per esempio, relative ad un processo

interiore disposto per la trasmutazione personale, di Raffaello

naturalmente. Infatti, come farò vedere con la geometria

strutturale, è la riflessione che dà luogo a delle meravigliose

concezioni grafiche che portano al concetto di deificazione

riferentesi al titolo di copertina, in piena assonanza alla

parola evangelica di Gesù quando afferma:

«Io ho detto: Voi siete

déi»

(Giov 10,34).

Ed ancora:

Si notino i piedi nudi di S. Giuseppe (ovvero di Raffaello

Sanzio stesso)? Ora si provi questa postura in pratica per

capire che è anomala al punto da considerarsi difficile da

assumere. La possibile spiegazione è che Raffaello, così

facendo, ha voluto creare ("forzatamente") attraverso sé stesso

una occulta "base" con lati ad angolo retto: di qui, essendo i

due lati retti fra loro uguali (i piedi lo sono) nulla da

obiettare che si tratti, occultamente, di un quadrato. Ed è come

immaginare il processo e lo scopo finale dell'opera in

Raffaello:

«La pietra scartata dai

costruttori

è diventata testata d'angolo;

ecco l'opera del Signore;

una meraviglia ai nostri occhi»

(Sal 117 [118], 22-23)

secondo il Cristianesimo,

appunto. Sensazionale no? Non sembra un interessantissimo

preambolo da Codice da Vinci? Come a rilevare in "Sposalizio

della V." un retroscena esoterico che non pochi studiosi d'arte

hanno tentato invano di scoprire. Perciò quest'opera singolare,

con tutta probabilità, adombra occultamente un reale "matrimonio

ermetico" sperimentato o intrapreso dall'iniziato ai lavori

ermetici in Raffaello.

Ma non finiscono qui le perplessità...

Per esempio sul giovanotto sulla destra, accanto a S. Giuseppe,

che sta spezzando la sua "verga": tutti i critici d'arte hanno

convenuto che si tratta di un rituale ripreso da una leggenda

medievale per far vedere, con questo gesto, la rinuncia di

pretese matrimoniali. Nulla da obiettare, ma è un evidente "meme",

si direbbe oggi, per "vestire" un certo virus ermetico

(nell'ermetismo si procede per "meme" a iosa). Come la postura

dei piedi nudi di S. Giuseppe, ovvero Raffaello, è un altro

evidente "meme" come ho dimostrato prima. Ma se si ha il fiuto

di segugio, si direbbe che quel tale non dimostra niente sulla

presunta rinuncia di pretese matrimoniali.

Non è una prova valida. Perché? Perché si tratta di un tentativo

di "piegare" e non di "spezzare" quel bastone. E c'è di più a

complicare le cose, il fatto quasi scontato che quel bastone,

piegato a quel modo, effettivamente si deve spezzare! L'angolo

di flessione è molto pronunciato per far rientrare la cosa in

un'accettabile freccia d'inflessione del piccolo travicello

legnoso, osserverebbe l'ingegnere addottorato nella scienza

delle costruzioni. Secondo questi la sollecitazione di flessione

che ne deriva è ben oltre quella di rottura.

Dunque nulla da obiettare se Raffaello insapora l'opera sua

dello "Sposalizio della V." in modo a lui congeniale,

raffigurandosi in quel bel giovane intento a piegare gli

"EVENTI" in quella verga. Ma tutte le altre cose sopra rilevate,

non sono tanti altri modi di "piegare gli eventi" ad opera di

Raffaello?

E l'arte delle madonne, come quella del "Granduca", dunque? Il

modo principe di Raffaello di tentare di "piegare" la Natura con

la sua stessa Natura nella sua sfolgorante bellezza terrena.

Niente travisamenti, artefazioni. La bellezza terrena come

antidoto alle manipolazioni occulte della Natura.

Scrive infatti Raffaello:

«il pittore ha l'obbligo di fare

le cose non come le fa la natura, ma come ella le dovrebbe

fare».

Ed ancora:

«Qualunque cosa la mente

umana si trovi a dover comprendere, l'ordine ne è una

indispensabile condizione. Disposizioni quali la planimetria di

una città o di un edificio, un insieme di utensili,

un'esposizione di mercanzia, la manifestazione verbale di fatti

o di idee, ovvero quali un dipinto o un brano musicale, sono

disposizioni dette tutte ordinate quando sia possibile a chi le

osservi o le ascolti per coglierne la struttura generale ed

anche il diramarsi di essa in una certa articolazione di

dettaglio. L'ordine consente di concentrar l'attenzione su

quanto si assomiglia e quanto è, invece, dissimile; su quanto

vicendevolmente si corrisponde o è, invece, segregato in sé.»

Ma le due

frasi si rivelano contraddittorie fra loro. Nella prima il

pittore si erge come "maestro" sulla natura, ma è vero anche che

se questa non si disponesse in modo "ordinato" in tutte le sue

concezioni, non avrebbe la possibilità di replicarsi senza

correre il rischio di catastrofiche conseguenze genetiche. Cosa

che non è, salvo eccezioni. Dunque le "disposizioni", cui si

riferisce Raffaello nella seconda frase, che egli raccomanda di

osservare – mettiamo in "Sposalizio della V." –, non può che

sottintendere il fatto che l'osservatore le ravvisi, altrimenti

non avrà modo di penetrare l'arcano ivi riposto in conformità al

suo "obbligo" di artista "maestro" della natura. |

|

IL ROVERETO

ARDENTE |

|

Poche parole sul

"roveto ardente" di biblica memoria che fa coppia ai discussi

piedi nudi di S. Giuseppe, alias Raffaello Sanzio, come ho

anticipato sopra. Quel tanto che basta per introdurre il lettore

"dentro l'opera" attraverso la geometria che in "Sposalizio

della V." si dimostrerà divina, giusto come riteneva l'opera di

Raffaello il Vasari e come anticipato dal titolo di questo

saggio. |

|

|

|

|

|

|

|

Ma non è una mia

novità aver ravvisato questo "roveto" che Raffaello traduce in

concezione geometrica. Solo che pur intravedendo questa forma

geometrica nessuno vi ha dato una spiegazione esoterica. Tutti

hanno apprezzato il collegamento del tempietto sullo sfondo con

il folto gruppo dei convenuti al matrimonio della Vergine, con

l'armoniosa pavimentazione a raggiera che al centro confluisce

formando un preciso triangolo equilatero (illustrazione 5). Ho

posto per base di questo triangolo la linea che passa appena

sotto l'anello nuziale e precisamente per il polso di S.

Giuseppe, perché è attraverso di esso che confluisce tutta

l'energia del fuoco leonino dell'artista Raffaello una sola cosa

con l'Arte stessa. Ma poi vedremo che questa base in termini

esoterici trova sostegno inequivocabile attraverso la geometria.

Resta ora da porre in evidenza in che modo Raffaello abbia posto

in risalto la solarità di cui si è avvalso per ottenere il

successo che sappiamo. Il quadro è improntato al Cristianesimo

perciò vale la parabola evangelica del sale e del lucerniere sul

moggio da porre in stretta relazione al lucernino della cupola

del tempietto che è appena indicato invece di apparire per

intero come si conviene (dunque è una "disposizione" dissonante

che Raffaello raccomanda di osservare:

«...L'ordine consente di

concentrar l'attenzione su quanto si assomiglia e quanto è,

invece, dissimile; su quanto vicendevolmente si corrisponde o è,

invece, segregato in sé.»)

,si riesce a capire ogni cosa

sulla solarità da sapere. Il sole, perciò, è presumibilmente la

cupola stessa ed è nera perché allusiva alla prima operazione

alchemica, detta appunto Nigredo. Naturalmente, essendo

un'operazione occulta e al nero, la luce, quella del lucernino

del tempietto, non si può vedere ma solo immaginare. Però se si

"entra" nel tempietto (l'invito iniziale "Dentro l'opera") e ci

si dispone sotto la cupola in questione, ecco che guardando in

alto si ha modo di essere inondati dalla luce del lanternino.

Però, mi preme chiarire che la dissertazione esoterica sul conto

di "Sposalizio della V." sin qui esposta, che sembra portare

alla concezione della divinità che Raffaello si proponeva di

tradurre in opera d'arte, non è dell'esperto in me di simili

argomenti. Invece ciò che vale secondo me, ritenendomi

qualificato, è tutto l'itinerario relativo dello sviluppo del

tema della divinità, che come già detto, sarà tradotto in

concezioni della geometria che deve aver praticato il geniale

Raffaello Sanzio per strutturare "Sposalizio Della V.". Resta

pertanto solo la geometria della quale mi faccio garante,

essendo inoppugnabile, poiché in modo traslato, come farò

vedere, porta da sola all'idea della divinità che si attua quasi

in modo magico, poiché ad un tratto i tre personaggi chiave del

quadro in esame, i due sposi ed il sacerdote, da che compaiono

col busto appena chinato si portano in posizione eretta. Sono

posture decisamente anomale, che si aggiungono alle altre testé

rilevate, ma è proprio da qui che verso la fine si delinea la

mia geometria della "trasfigurazione" che doveva essere il fine

cruciale di Raffaello da tradurre in linee e colore, ma che non

riusci a fare. Così come gli allievi di Raffaello completarono

l'opera della "trasfigurazione" del loro maestro dopo la sua

morte, ora è toccato a me, un certo suo "allievo" del futuro,

nemmeno esperto nell'arte pittorica, di concepire in linee

geometriche questo evento dell'anima del mondo perché appaia sul

"monte" nella sua giusta luce sfolgorante.

Sull'idea della "trasfigurazione", che io ho supposto quale tema

principe cui si è accinto Raffaello a tradurre in linee e colori

con "Sposalizio della V.", conta rispondere a questa domanda:

com'era visto Raffaello Sanzio nel suo tempo?

«… era bello e raffinato –

scrive il Vasari – oltre che di grande abilità e colui che sa

creare opere simili non va chiamato uomo ma, se possibile, dio

mortale…».

E venne la morte di questo "dio

mortale", che coincidendo con la sua data di nascita, sembrò

cosa inutile perché fu come se rinascesse deificato, appunto.

Oppure viene da immaginare che la stessa morte non poté che

portarsi via le sole sue spoglie minate al suo petto là dove

egli, col suo cuore interiore, il Leone alchemico, aveva lottato

fino alla fine.

La morte giudica la vita secondo natura ma arrivando a quella di

Raffaello Sanzio, aveva trovato in lui un «ordine nuovo» in seno

alla natura sua, perché così si era prefisso sin dalla prima

giovinezza durata così poco. Ma era anche eccezionale,

smisurato, il fuoco leonino, il suo Zolfo alchemico, che aveva

agito in lui.

Michelangelo Buonarroti commentò:

«… un astro nel mondo si era

spento per sempre …»

,ma era da considerarsi veramente

così? A cominciare dalla "Trasfigurazione", l'opera che egli non

aveva potuto completare e che gli fu posta accanto in punto di

morte, immaginariamente seguita da tutte le sue opere eseguite

in precedenza, non erano altrettanti astri tutt'altro che

spenti, fuoco sotto cenere? Soli sfavillanti che attendevano

forse quel tragico momento per cominciare ad espandere la loro

luce nelle tenebre perché l'accogliessero.

E la fantasia dei contemporanei che sorse dopo la sua morte? Lui

che era diventato per il suo garbo, classe, eleganza, amabilità,

specie con le donne, un tutto per niente invadente e senza

vanagloria, un uomo ideale quasi a rapportarlo alla figura del

Cristo!

Racconta il Conte Pandolfo Pico della Mirandola, il sabato

santo, all'indomani, alla duchessa Elisabetta Gonzaga, sposa di

Guidobaldo da Montefeltro:

«… quando nostro Signore

Raffaello spirò, un grande nembo s'addensò sul Vaticano e

s'aprirono crepe nelle pareti e in cielo apparvero carri; gli

stessi segni della morte di Nostro Signore Gesù Cristo e il

Papa, urlando, scappò all'interno più oscuro dei palazzi

vaticani…»

e fu così che nacque subito una

leggenda: Raffaello morì all'età di 33 anni e non più 37 per

uguagliarlo ancora di più a Nostro Signore.

Manca però a tutt'oggi, al mondo intero dell'Arte, la giusta

visione degli astri che Raffaello rese splendenti, come

suddetto. Manca appunto la sua reale "Trasfigurazione" che lui

non poté completare e perciò furono i suoi allievi a farlo, ma

non tanto da vivificarla perché i veli del suo tempio si

potessero veramente squarciare. E qui si parla ora della sua

Grande Opera dell'Arte Regia, quella che è passata inosservata

fino ai nostri giorni, ma che sembrava profilarsi attraverso

"indizi" abilmente frammischiati negli stupenti e cromatici

scenari dei suoi dipinti. Senza contare su

«...l'obbligo di fare le

cose non come le fa la natura, ma come ella le dovrebbe fare»

, che egli, come pittore, diceva

e quindi doveva assolutamente adempiere per coerenza.

Raffaello assorbì dai diversi suoi maestri, con i quali venne a

contatto, quel che occorreva per celare ad arte i suoi intimi

segreti legati all'Opera edificatrice del suo Tempio di sé

stesso per "porlo", al tempo stabilito, nelle mani di chi

riusciva a raccogliere la sua personale "bottiglia del

naufrago", il suo "Mosé" neonato sul Nilo. E Mosé, come si

vedrà, è veramente il personaggio in cui egli si cela per un

esemplare matrimonio ermetico, quello dell'opera giovanile lo

"Sposalizio della V.", del quale il tema, come già detto, doveva

essere tutto predisposto, nel futuro da venire, per

"trasfigurazione" divina di Raffaello Sanzio. |

|

LA MATERIA

DELL'OPERA - PRIMA FASE DELL'OPERA |

|

|

|

|

|

|

|

Si capisce

subito che la "materia dell'opera" per un qualsiasi artista

della pittura è l'opera stessa, la tavola, la tela o il muro da

affrescare. Perciò, stimando una cosa seria l'alchimia, questi

generi di supporti su cui viene dipinta l'opera – mettiamo – da

un artista profano, diventano per certi versi opere d'alchimia.

Ma in questo modo potrebbero stimarsi alchemiche tutte le opere

dell'uomo.

Tuttavia si è ben lungi dall'Alchimia con l'arte concepita senza

l'indispensabile partecipazione attiva dei tre elementi

costitutivi dell'uomo, spirito anima e corpo, cosa che nel caso

Raffaello Sanzio, come già supposto, è sembrato possibile.

Insomma Raffaello doveva conoscere molto bene le cose

d'alchimia, sulla scorta dell'indagine pittorica fin qui da me

disposta.

Con questo capitolo farò vedere come Raffaello ha concepito

l'impronta ermetica in "Sposalizio della V.", mettendoci sulla

strada a lui congeniale, la geometria.

Per prima cosa, dovendo procedere alla disamina della pala di

Raffaello in questione sotto il profilo della geometria, mi sono

accinto ad verificare il lato dimensionale della tavola su cui è

riportato la pittura. Dico subito che sarebbe stato l'ideale

avere sottomano l'opera in questione che è invece ben custodita

alla pinacoteca di Brera.

Dal web per la maggior parte si rileva che le sue misure

dichiarate sono di 117 x 170 cm. Ho immaginato che si

riferiscono alla parte visibile mentre la pala avrebbe un

contorno in più di 2 cm. per l'alloggio nella cornice con la

quale è esposta a Brera, tant'è che in altri casi di esposizioni

sul web, le misure sono invece 121 x 174.

Però avendo esaminato gran parte delle foto, sia del web e sia

altre rilevate dall'enciclopedia Treccani libri e dalla rivista

Art e Dossier, in buona scala dimensionale, è risultato che il

rapporto della base con l'altezza è diverso da quello derivante

dalle suddette misure. Non è grande la differenza, ma è tale da

impedirmi di avere certezze su cui impostare una serie di

ipotesi di geometria strutturale cui ricorrevano ritualmente gli

artisti del Rinascimento.

Volendo comunque procedere ho dato credito più alle dimensioni

derivanti dalle foto che non alle suddette misure, immaginando

che la misura al netto della pala di "Sposalizio della V." possa

essere 117 x 173 o anche 115 x 170.

A questo punto si hanno abbastanza elementi strutturali per

confrontarli con il grafico da me concepito nel saggio sopra

menzionato, "La geometria astronomica in Sposalizio della V."

Ma è una cosa già fatta e con successo per avere la certezza che

Raffaello si sia servito dell'analemma vitruviano per

dimensionare la sua pala (illustrazione 6). |

|

SECONDA FASE

DELL'OPERA |

|

|

|

|

|

|

|

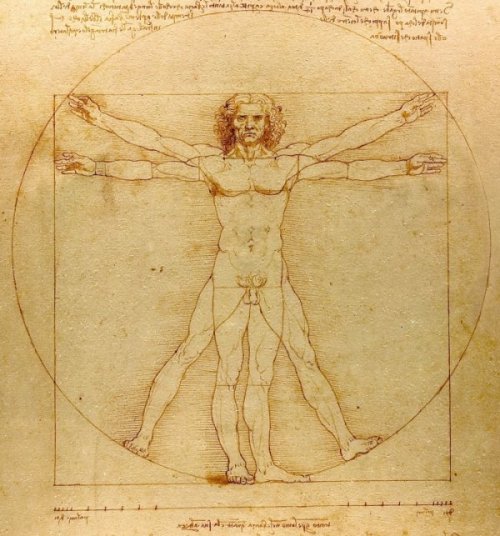

Finalmente ora

si va avanti speditamente introducendo la novità su come poté

iniziare i lavori Raffaello (che ipotizzo impostati

sull'esoterismo) nel concepire velatamente la Materia dell'opera

ermetica. Raffaello, attratto fortemente dalle concezioni di

Leonardo da Vinci, pensò bene di partire dall'Uomo Vitruviano

(illustrazione 7) di questi disponendo la Materia della sua

opera con un quadrato di altezza pari a quella della pala di 173

o 170 che, forse, si riferiva alla sua statura fisica.

E, naturalmente, sorge subito la domanda di com'è che dal

quadrato si passa poi al rettangolo arrotondato a semicerchio

superiormente? Ma perché partendo proprio da questo quadrato si

delinea il processo di trasmutazione e con essi il

concretizzarsi delle supposte "nozze alchemiche". Ricorrendo ad

un artificio geometrico si possono avvicinare gradualmente i due

sposi, Maria e Giuseppe. |

|

|

|

|

|

|

|

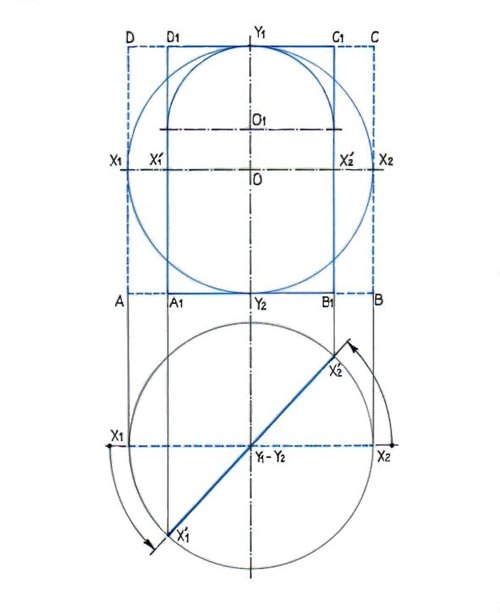

Dall'illustrazione

8 si capisce chiaramente come questo può avvenire. Visto in

elevazione la retta tratteggiata X1X2 è il quadrato suddetto che

ruotando di un angolo definito e visto di fronte, si vede come

se fosse rimpicciolito con i nuovi punti sull'asse di mezzeria

con centro 0 in X'1X'2.

Questi punti, che si sono portati verso il centro, danno appunto

l'idea dell'avvicinarsi dei due sposi, Maria e Giuseppe. Vedremo

poi come si può conciliare il ricorso obbligato

all'arrotondamento superiore della pala con il rettangolo

derivato dall'inclinazione del quadrato dell'uomo vitruviano di

Leonardo. |

|

|

|

TERZA FASE

DELL'OPERA |

|

|

|

|

|

|

|

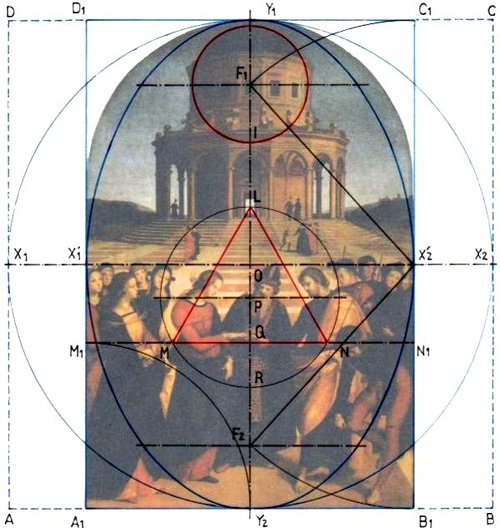

Ed ora si

comincia a delineare la meravigliosa geometria di Raffaello con

la quale le due concezioni ermetiche del suo sole e fuoco,

idealmente rappresentate col cerchio e triangolo equilatero

(entrambe in rosso) che non sono stati disegnati a caso come si

vedrà.

Si è visto che dal quadrato dell'uomo vitruviano si passa al

rettangolo della pala, ovvero dal cerchio si passa l'ellisse che

vi corrispondono secondo l'illustrazione 9. La prima cosa che

viene chiarita è che l'ellisse trova buon riferimento alla

suddetta necessità di eseguire l'arrotondamento superiore del

quadro. Subito dopo si scoprono due cose stupefacenti che

permettono al cerchio e il triangolo suddetti (in rosso) di

armonizzarsi con l'ellisse e quindi con la pala nel suo

complesso.

Prima cosa: si punta col compasso in X'2 e con apertura X'2 C1

si traccia un arco fino all'asse verticale mediano nel punto F1

e vediamo che quest'intersecazione coincide con due cose, il

centro del cerchio in rosso ed il punto focale dell'ellisse.

Seconda cosa: si punta il compasso in A1 del rettangolo della

pala A1B1C1D1 e con apertura A1Y2, la metà della base A1B1, si

traccia un arco fino a intersecare il lato verticale A1D1 in M1.

Si traccia poi la parallela M1N1 alla base A1B1 e riscontriamo

che essa coincide con la base MN del triangolo equilatero MNL

(in rosso). Ed ora si passa alle fase successive per scoprire

altre due cose meravigliose, l'apparizione dell'esagramma e

pentagramma, due emblemi cari al Cristianesimo ma anche

all'ermetismo. |

|

QUARTA FASE

DELL'OPERA |

|

|

|

|

|

|

|

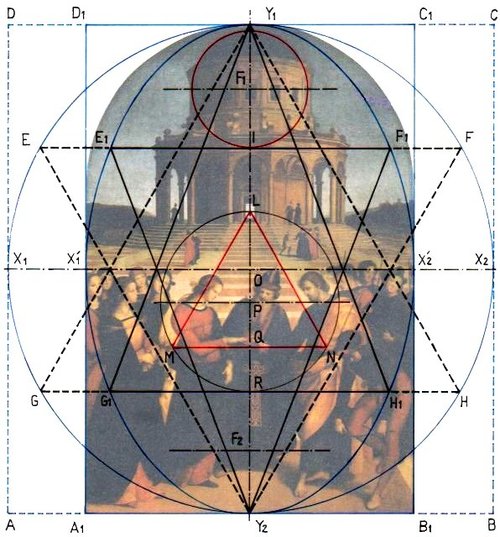

Riferendoci

all'illustrazione 10 si comincia a tracciare l'esagramma sul

cerchio relativo al quadrato ABCD. Per fare questo basta segnare

con un archetto di raggio pari a quello del cerchio, i quattro

punti E,F,G e H che non si conoscono, puntando il compasso prima

in Y1 e poi in Y2. Fatto questo si disegna l'esagramma relativo

al cerchio e poi la figura corrispondente sull'ellisse

utilizzando in punti di intersezione E1,F1, G1 e H1 di questa.

Ecco che si scoprono le due cose meravigliose suddette. Il

segmento dell'esagramma E1F1 risulta tangente al cerchio con

centro F1 (in rosso) ed il segmento opposto G1H1 risulta

tangente al cerchio circoscritto al triangolo equilatero MNL (in

rosso).

E qui viene da riflettere sul contenuto emblematico che riguarda

l'esagramma. Se la pala è intonata alla Stella di David, per

sancire che si tratta dell'armonia divina in atto, tale da far

nascere, dal matrimonio di Maria e Giuseppe, Gesù il Figlio di

Dio appunto, deve per forza essere anche intonata al

pentagramma, emblema dell'uomo che sancisce che Gesù è anche il

figlio dell'uomo. Infatti con la rappresentazione grafica del

pentagramma che seguirà sembra concordare ogni cosa detta. |

|

|

|

QUINTA FASE

DELL'OPERA |

|

|

|

|

|

|

|

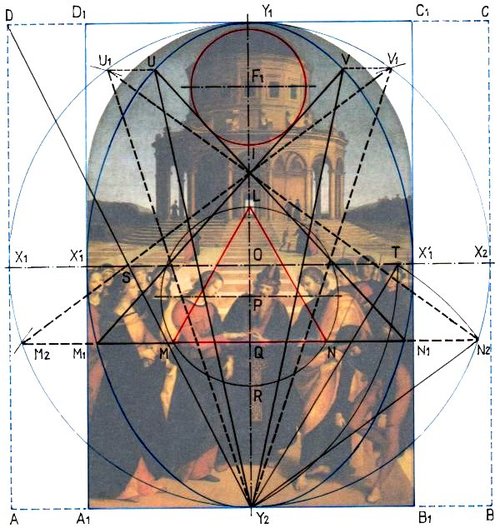

Ci si riferisce

all'illustrazione 11. La prima cosa è identificare sul cerchio

relativo al quadrato ABCD il pentagramma ricercato. Si segue il

metodo seguito a scuola di disegno nel modo seguente. Si

individua il punto S tracciando la diagonale DY2 del

semiquadrato AY2Y1D poi, puntandovi il compasso con apertura

SY2, si traccia un arco fino a intersecare l'asse mediano

orizzontale in T. Di qui puntando il compasso in Y2 con apertura

Y2T si traccia un altro arco fino a intersecare il cerchio,

relativo al pentagramma da trovare, in N2. Il resto è facile

ricorrendo al compasso con la stessa apertura precedente Y2T o

Y2N2 per eseguire dei piccoli archetti sul lato opposto in M2 e

successivamente in U1 e e V1 col puntale del compasso in M2 ed

N2.

Anche in questa quinta fase ci sono le belle sorprese perché il

nostro pentagramma trova due coincidenze. Il suo segmento M1N1

con la base del triangolo equilatero MNL (in rosso) e la doppia

tangenza dei segmenti UN1 e VM1 con il cerchio con centro F1 (in

rosso).

A questo punto sorge nell'osservatore la perplessità nel non

accettare la rappresentazione del pentagramma in modo capovolto

che tanto si accosta all'emblema del maligno, Satana.

Ma occorre riflettere per capire che la rappresentazione è più

che coerente per porre in mostra una meravigliosa armonia fra le

due figure e per traslazione il "Figlio di Dio" ed il "figlio

dell'uomo" in Gesù Cristo. Sono i due divini che si compiacciono

fra loro guardandosi come immagini riflesse in uno stagno: di

qui la concezione del Cielo e della Terra. Diversamente, vedendo

i due ideogrammi staccati, ossia di un mondo diviso in sé,

veramente il pentagramma capovolto si riferisce a Satana. |

|

|

|

SESTA FASE

DELL'OPERA |

|

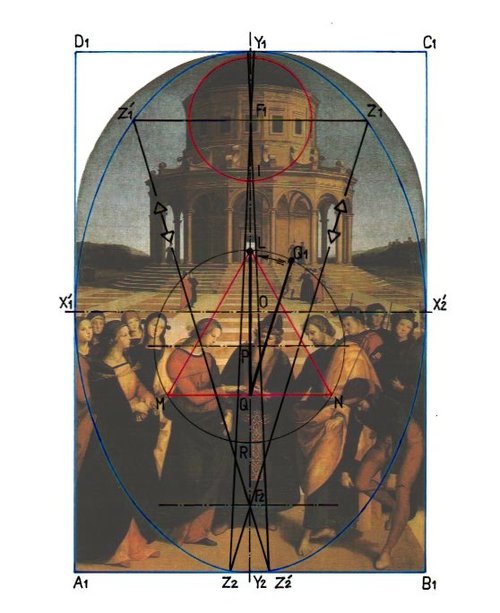

E qui, ora si entra nelle cose del

regno di Dio, perché ciò che non è possibile all'uomo «...è

possibile a Dio». Ricordate la questione evangelica del

«cammello» e della «cruna d'ago» relativa al giovane ricco che

cercava la perfezione? Ma gli fu di impedimento la rinuncia dei

suoi beni che non riusciva ad attuare (Mt 19,16-26; Mc 10,17-27;

Lc 10,18-27). Può dunque la matematica, e per essa la fedele

geometria, non esservi conforme in qualche modo? E se non in chi

serve fedelmente Iddio in nome del Padre, del figlio e dello

Spirito santo, il sacerdote che Raffaello ritrae nella postura,

che vediamo in "Sposalizio della V.", quale segno di

sottomissione?

Dunque, trattandosi delle cose riservate a Dio, nulla che

scandalizzi pensare che esse si attuano al tempo debito, in un

futuro in cui il giusto frutto è maturo per dar luogo alla

perfezione, nel caso di Raffaello, della sua agognata

"trasfigurazione" davanti ai suoi simili.

E qui Iddio si serve del frutto della "scienza del bene e del

male", che solo lui può cogliere, per sbaragliare gli increduli.

Nella fisica ottica tutti i raggi, passanti per uno dei fuochi

di un ellisse, riflettendosi entro di esso convergono all'altro

fuoco per poi ripetersi nello stesso analogo modo il transito

verso il primo fuoco e così via indefinitivamente all'infinito

per approssimarsi sempre più a coincidere con l'asse passante

per i due fuochi. |

|

|

|

|

|

|

|

Nel caso

dell'illustrazione 12 si tratta del raggio Z1Z2 che passa per il

fuoco F2 e che trova simmetria con il contrapposto raggio Z1'

Z2'. Fatto è che l'asse QQ1, passante lungo il tronco-testa

superiore del sacerdote, risulta parallelo al raggio Z1Z2

suddetto e questo per effetto "induttivo" del potere riposto in

questi vi si adegua facendo suo il potere di orientarsi sulla

verticale se pur con approssimazione.

Naturalmente altri raggi passano per il fuoco F2 per poi

disporsi dopo infiniti riflettersi nel cavo dell'ellisse, e fra

questi vi sono quelli che risultano paralleli alle verghe di S.

Giuseppe e dei suoi amici dietro di lui. Dunque anche queste

verghe, saranno oggetto dell'influsso induttivo dei raggi

paralleli.

Ora sulla base del fatto che è indefinito nel tempo il fenomeno

di riflessione testè descritto, viene da concepire in che modo

si concretizza l'immortalità, nel nostro caso, propria di un

uomo destinato appunto alla divinità assicurato nel Vangelo di

Giovanni 10,34, come già detto.

Mancava a tutt'oggi ‒ ho detto nel capitolo iniziale ‒, al mondo

intero dell'Arte, la giusta visione degli astri che Raffaello

rese splendenti, come suddetto. Mancava appunto la sua reale

"Trasfigurazione" che lui non poté completare e perciò dispose

la sua personale "bottiglia del naufrago", il suo "Mosé" neonato

sul Nilo, attraverso un emblematico Giuseppe sposo di Maria, in

cui egli stesso vi si raffigura, e la affidò al fiume del tempo.

Oggi io lo raccolta e da buon "geometra" ho avuto modo di

adempiere le intime "scritture" pittoriche del maestro di

Urbino, Raffaello Sanzio.

Raffaello ha avuto una grande fede e questo ha permesso alla sua

mano di congegnare la "disposizione" di "Sposalizio della

Vergine" facendo da maestro alla Natura, ma con "sottomissione".

Ed è questo che gli è valso la sua esaltazione e immortalità. |

|

NOTE |

|

•1)

Dal "Trattato della pittura" di Leonardo da Vinci:

Precetti del pittore

«Quello non sarà universale che non ama egualmente tutte le cose

che si contengono nella pittura; come se uno non gli piace i

paesi, esso stima quelli esser cosa di breve e semplice

investigazione, come disse il nostro Botticella, che tale studio

era vano, perché col solo gettare di una spugna piena di diversi

colori in un muro, essa lascia in esso muro una macchia, dove si

vede un bel paese. Egli è ben vero che in tale macchia si vedono

varie invenzioni di ciò che l'uomo vuole cercare in quella, cioè

teste d'uomini, diversi animali, battaglie, scogli, mari, nuvoli

e boschi ed altre simili cose; e fa come il suono delle campane,

nelle quali si può intendere quel dire quel che a te pare. Ma

ancora ch'esse macchie ti dieno invenzione, esse non t'insegnano

finire nessun particolare. E questo tal pittore fece tristissimi

paesi. ...».

Modo d'aumentare e destare l'ingegno a varie invenzioni

«Non resterò di mettere fra questi precetti una nuova invenzione

di speculazione, la quale, benché paia piccola e quasi degna di

riso, nondimeno è di grande utilità a destare l'ingegno a varie

invenzioni. E questa è se tu riguarderai in alcuni muri

imbrattati di varie macchie o in pietre di vari misti. Se avrai

a invenzionare qualche sito, potrai lì vedere similitudini di

diversi paesi, ornati di montagne, fiumi, sassi, alberi, pianure

grandi, valli e colli in diversi modi; ancora vi potrai vedere

diverso battaglie ed atti pronti di figure strane, arie di volti

ed abiti ed infinite cose, le quali tu potrai ridurre in integra

e buona forma; che interviene in simili muri e misti, come del

suono delle campane, che ne' loro tocchi vi troverai ogni nome e

vocabolo che tu t'immaginerai. Non isprezzare questo mio parere,

nel quale ti si ricorda che non ti sia grave il fermarti alcuna

volta a vedere nelle macchie, de' muri, o nella cenere del

fuoco, o nuvoli o fanghi, od altri simili luoghi, ne' quali, se

ben saranno da te considerati, tu troverai invenzioni

mirabilissime, che destano l'ingegno del pittore a nuove

invenzioni sì di componimenti di battaglie, d'animali e

d'uomini, come di vari componimenti di paesi e di cose

mostruose, come di diavoli e simili cose, perché saranno causa

di farti onore; perché nelle cose confuse l'ingegno si desta a

nuove invenzioni. Ma fa prima di sapere ben fare tutto le membra

di quelle cose che vuoi figurare, così le membra degli animali

come le membra de' paesi, cioè sassi, piante e simili ...». |

|

|

|

|

|

|

|