|

|

|

| |

|

Raffaello

Sanzio - Geometria Astronomica in Sposalizio della Vergine |

|

a cura di

Gaetano Barbella |

| |

|

L'ORDINE NELLE

OPERE DI RAFFAELLO |

|

Scrive

Raffaello: «il pittore ha

l'obbligo di fare le cose non come le fa la natura, ma come ella le

dovrebbe fare». Ed ancora:

«Qualunque cosa la mente

umana si trovi a dover comprendere, l'ordine ne è una indispensabile

condizione. Disposizioni quali la planimetria di una città o di un

edificio, un insieme di utensili, un'esposizione di mercanzia, la

manifestazione verbale di fatti o di idee, ovvero quali un dipinto o

un brano musicale, sono disposizioni dette tutte ordinate quando sia

possibile a chi le osservi o le ascolti per coglierne la struttura

generale ed anche il diramarsi di essa in una certa articolazione di

dettaglio. L'ordine consente di concentrar l'attenzione su quanto si

assomiglia e quanto è, invece, dissimile; su quanto vicendevolmente

si corrisponde o è, invece, segregato in sé.». Scrive

Raffaello: «il pittore ha

l'obbligo di fare le cose non come le fa la natura, ma come ella le

dovrebbe fare». Ed ancora:

«Qualunque cosa la mente

umana si trovi a dover comprendere, l'ordine ne è una indispensabile

condizione. Disposizioni quali la planimetria di una città o di un

edificio, un insieme di utensili, un'esposizione di mercanzia, la

manifestazione verbale di fatti o di idee, ovvero quali un dipinto o

un brano musicale, sono disposizioni dette tutte ordinate quando sia

possibile a chi le osservi o le ascolti per coglierne la struttura

generale ed anche il diramarsi di essa in una certa articolazione di

dettaglio. L'ordine consente di concentrar l'attenzione su quanto si

assomiglia e quanto è, invece, dissimile; su quanto vicendevolmente

si corrisponde o è, invece, segregato in sé.».

Detto questo, col presente saggio, non mi pongo subito la questione

di capire come Raffaello intenda l'"ordine" con il quale egli si

prefigge di correggere la natura, attraverso le sue opere pittoriche

ed altro. Ma seguendo le relative possibili "disposizioni" cui egli

si è attenuto in virtù di quanto egli stesso assicura di fare di

proposito, mi preme mettere a fuoco non poche avvisaglie anomale che

mi è parso di riscontrare in una sua opera in particolare,

"Sposalizio della Vergine". Una volta riscontrato con assoluta

certezza tale sua "disposizione" in tutti i possibili dettagli e

implicazioni, mi dispongo a procedere per intenderne la possibile

ragione che ha mosso Raffaello, di certo per far da maestro alla

natura come egli, da buon artista della pittura, si "obbliga" di

fare.

In questa ottica dunque, nulla di strano che Raffaello abbia

manipolato a bella posta la visione reale delle cose di "Sposalizio

della V.", visto che in questa sede si concentra la mia attenzione.

Un'opera che, secondo me, non è stata veramente svelata, proprio

perché l'autore deve avere "disposto" ad arte i dettami suddetti. Da

buon iniziato, a lui premeva che fossero celati nel tempo perché

maturasse in modo occulto la sua personale didattica sulla natura

che solo in tal modo è in grado di "accettare" gli ammaestramenti

dagli uomini disposti a far loro da maestri. E non meraviglia che la

natura arrivi anche a tale previdenza per salvaguardare il processo

di generazione che potrebbe subire deviazioni incontrollate, a causa

di possibili imprevisioni del progetto creativo degli albori della

creazione. Ma è così anche per i tanti iniziati alle arti occulte,

operanti nel tempo in tanti modi per il bene dell'umanità. Ecco una

visione razionale di un procedere evolutivo in cui l'uomo svolge una

duplice funzione: quella di "studente" che impara e si sviluppa e

l'altra di "maestro" che insegna.

Onde la Vergine che si unisce al suo sposo Giuseppe in "Sposalizio

della V.", ovvero al maestro d'Arte in Raffaello è la Natura stessa

che si dispone alla trasmutazione, quasi predisposta con

impercettibile alchimia attraverso modificazioni strutturali che

poco o niente sembrano differire dalla esatta disposizione

geometrica secondo la perfezione. Si tratta come si vedrà di

rappresentazioni geometriche che Raffaello tenta e con successo, di

"sposare" fra loro con una sola immagine pittorica. Ed è qui la vera

maestria del divino Raffaello, appunto.

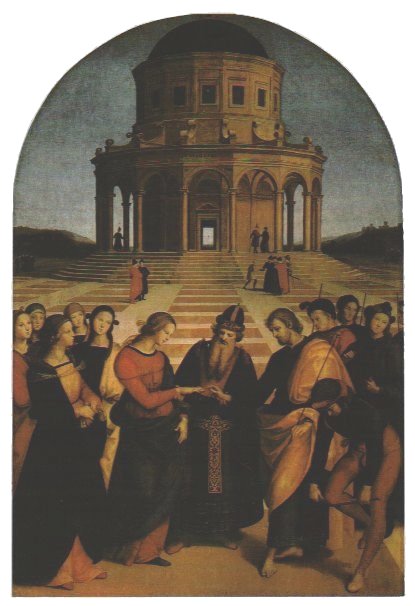

Entrando ora nel vivo di "Sposalizio della V.", il tema è in che

modo abbia potuto inserire in tale contesto, ciò che ho supposto in

anteprima col titolo di questo saggio, una inconsueta geometria

astronomica. È davvero un'impresa fuori dai canoni introdurre il

concetto dell'astronomia in un tema pittorico ed in particolare in

quello di "Sposalizio della V." e se Raffaello veramente lo ha fatto

è davvero mirabile. Come a voler stigmatizzare quest'opera con lo

stesso «fulgore» che percosse la mente del sommo poeta Dante

facendogli concludere la sua Commedia con «l'amor che move il sole e

l'altre stelle». In materia d'arte questa concezione riferita

all'astronomia ha trovato sostegno in un'opera architettonica di

notevole pregio, Castel Del Monte che, secondo taluni, fu fatto

erigere dall'imperatore Federico II di Svevia su ispirazione dei

Templari.

|

|

|

|

|

|

|

|

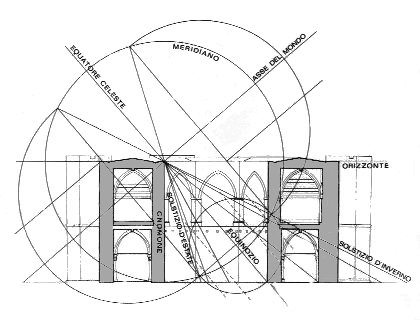

Infatti le

proporzioni di questo castello, secondo studiosi degni di stima,

sono state disposte in modo da fungere da segna tempo facendo

capo alla teoria vitruviana dell'analemma dello gnomone.

La gnomonica è lo studio delle ombre proiettate da un bastone

conficcato in terra, ombre che consentono di stabilire le ore

del giorno, i giorni dell'anno, la latitudine del luogo, la

forma e la grandezza della Terra. L'architetto romano Vitruvio,

vissuto al tempo dell'imperatore Augusto, per la realizzazione

dei suoi analemmi (sono i diagrammi dalla caratteristica forma a

"8", che mettono in relazione il giorno dell'anno, la

declinazione del Sole, cioè la sua distanza angolare

dall'equatore celeste, e l'equazione del tempo) adottava nella

zona di Roma il rapporto 8/9 come latitudine e l'angolo di 24°

come inclinazione dell'eclittica, in quanto tale misura divide

il cerchio mediano in pentadecagono (360°/24° = 15).

Nella figura sopra: la linea dell'equinozio è la diagonale del

triangolo rettangolo formato dallo gnomone, l'altezza del

castello, pari a 9 e dalla base, il cortile interno del

castello, pari a 8; mentre l'angolo di 24°, che in questo caso è

diverso da questo angolo essendo la latitudine locale diversa da

quella di Roma della teoria di Vitruvio, è pertanto quello

relativo compreso dalle semirette dell'equinozio e il solstizio

invernale da un lato e il solstizio d'estate dal lato opposto.

Chiusa, per il momento, la parentesi sull'analemma dello gnomone

vitruviano e riprendendo la discussione su "Sposalizio della

V.", ci si rende conto che questa opera è composta di due parti

distinte di cui quella superiore si presenta come "distaccata"

dal gruppo dello sposalizio in basso.

Ed è questa parte superiore che sarà oggetto di discussione del

presente scritto, rimandando ad un successivo saggio la

trattazione dell'altra parte suddetta.

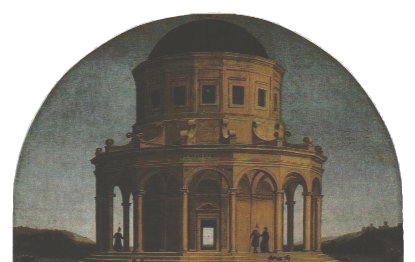

Si tratta di un tempietto garbatamente architettato, che sembra

troneggiare, ma con moderazione. Tutti concordano nel

paragonarlo al tempietto di S. Pietro in Montorio a Roma

(1502-3) progettato da Donato Bramante. Dunque ecco la

costruzione architettonica posta – io dico a bella posta – da

Raffaello per fare concentrare l'attenzione dell'osservatore,

tanto per cominciare, senza per questo trascurare di fare la

stessa cosa al gruppo degli sponsali. Il maestro di Urbino ha

disposto le cose in modo che la pala, proporzionata al

rettangolo ricavato dall'analemma suddetto, sia in armonia con

l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci del quale si serve per

sviluppare lo scenario del gruppo degli sponsali. Ma com'è

possibile una tal cosa visto che si tratta di due geometrie

diverse (l'uomo disposto in un quadrato che poi si ritroverebbe

in un rettangolo)? Eppure farò vedere che Raffaello è stato

capace di trovarne la geometria confacente, non solo, ma è

andato ben oltre a questa concezione così inconsueta...

Ritornando al tempietto da esaminare, essendo un'opera

architettonica nulla deve aver vietato a Raffaello, che mirava a

far sbalordire i suoi conterranei, dapprima tutti suoi maestri,

di servirsi dei canoni di Vitruvio, di cui Leonardo da Vinci ne

fu il proseguitore, ma che dovette trovare Raffaello pronto a

trovarne le giustapposizioni in Sposalizio della Vergine,

appunto. Ma, come già accennato, anche per il gruppo degli

sponsali è di scena ancora Vitruvio con l'uomo vitruviano di

Leonardo da Vinci. |

|

|

|

UN TEMPIETTO CHE

LASCIA PERPLESSI |

|

|

|

|

|

|

|

La domanda che

pongo all'osservatore, ora, è di concentrare l'attenzione su

questo tempietto che secondo l'opinione generale dei critici

d'arte, Raffaello, nel dipingerlo con queste proporzioni, si è

ispirato al tempietto di S. Pietro in Montorio a Roma (1502-3)

progettato da Donato Bramante. Infatti così sembra ma fino ad un

certo punto perché si ingenerano diverse anomalie in materia

dell'invocato "ordine" geometrico di Raffaello stesso in questo

caso.

Se il tempietto in osservazione fosse realmente proporzionato

come quello suddetto del Bramante che è di 16 colonne, non

dovrebbero presentarsi ai due lati i pilastri sul retro. Si sa

che in un esadecagono la parte anteriore degli otto spigoli è

simmetrica a quella posteriore dei restanti otto spigoli,

mentre, a quanto pare non è nel caso in questione.

Non solo, ma in qualsiasi poligono regolare, disposto

anteriormente come nella figura in osservazione, il lato di

centro frontale è maggiore della proiezione dei due lati

accanto, mentre nel tempietto di Sposalizio della Vergine questo

lato è appena appena maggiore, ma di pochissimo, di quelli

laterali, e questo non basta.

Quindi se non è un poligono di sedici lati la base della

pilastratura del tempietto, a ragione dei pilastri laterali del

retro che si vedono, dovremo considerare che il poligono è di

quindici lati, facendo finta che i pilastri frontali siano

disposti in modo conforme. Però resta un serio ostacolo a quest'altra

ipotesi, il fatto che il supposto pilastro centrale posteriore

si dovrebbe intravedere attraverso la porta centrale illuminata

(che lascia intendere la presenza di un'altra nella parte

opposta, infatti così è per il tempietto di paragone di S.

Pietro in Montorio di Roma).

Ma è vero anche che se Raffaello si è proposto di disegnare la

geometria di questo tempietto in modo da far compenetrare

diverse sue soluzioni architettoniche – mettiamo della

pilastratura in questione –, non poteva che architettarsi così

come ha fatto per lasciare intendere due o più concezioni che

riguardano l'astronomia come farò vedere.

Non resta che vedere la cosa con riga e compasso e rendercene

conto con delle certezze geometriche che si mostrano evidenti

con la figura che segue. |

|

|

|

|

|

|

|

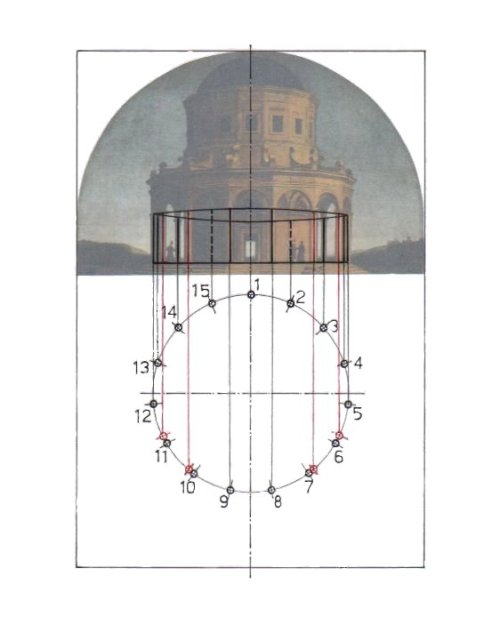

Ci voleva

proprio, disegnare le ipotesi testé fatte a lume di naso e

occhio, per convincerci sulle ipotesi fatte che vede fondata la

"disposizione" dei pilastri tutta orientata per il pentadecagono

e immaginare che a causa di una certa "ombra", di cui fra poco

se ne parlerà, non ci si accorge del pilastro numero 1 della

figura sopra. Come si vede tutto è ben disposto eccetto le due

coppie di pilastri (in rosso) 6, 7 e 10,11, ma così come sono

poste (irregolarmente) non destano turbamenti, infatti mai alcun

critico d'arte, ch'io sappia, lo ha rilevato.

Vedremo poi perché quest'anomalia. Intanto ci si pone

immediatamente il perché del pentadecagono e non l'esadecagono

del tempietto di paragone del Bramante. Con l'esadecagono si

poteva pensare alla simbologia della stella di Davide che vi può

derivare, mentre con il pentadecagono è il pentagramma a far da

simbolo relativo. Questo può pure andare, ma nel rendermi conto

di questo pentadecagono ho subito pensato all'analemma Di

Vitruvio che sfrutta le ombre dello gnomone illuminato dal sole

per stabilire le variabili del tempo durante l'anno. Di qui la

possibilità che Raffaello, attraverso l'ombra di uno gnomone –

poi vedremo quale –, ha cercato di proporzionale la sua tavola

su cui poi ha dipinto "Sposalizio della V.". In merito alla

questione dell'esadecagono e pentagramma poc'anzi sfiorata, è

sta stimarsi come anticipazione di relative geometrie che

svilupperò nel saggio successivo a questo su "Sposalizio della

V.". |

|

|

|

|

|

|

|

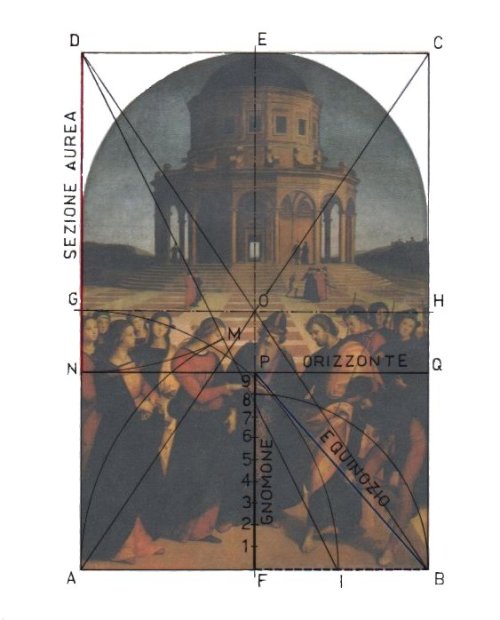

Riprendendo il

tema sullo gnomone vitruviano da sviluppare, sempre con riga e

compasso, mi sono accinto a concepire la base di partenza per

stabilire che gnomone disporre sul quadro di Sposalizio della

Vergine e subito ho pensato che potesse essere ciò che resta

dell'unità (immaginando l'altezza della pala pari a 1) se si

detrae la relativa sezione aurea. Ora guardando la figura sopra

ho fatto queste operazioni per giungere alla rappresentazione

della sezione aurea. Si tracciano le diagonali della tavola di

"Sposalizio della V." che è il rettangolo ABCD. Rintracciato il

centro O si tracciano poi gli assi mediani FG e GH, poi col

compasso puntato sul centro A e con apertura AG si segna un arco

fino al punto I sulla base AB. Indi si congiunge I con D e si

traccia un successivo arco con centro in I e con la stessa

apertura precedente, fino ad incontrare l'ipotenusa ID nel punto

M. Puntando poi il compasso in D con apertura DM, si esegue

l'arco fino ad intersecare il lato verticale Ad del quadro in N.

Ecco che DN è la sezione aurea di AD ricercata. Dopodiché lo

gnomone, come ho stabilito in precedenza, è il segmento NA che

per comodità didattica preferisco considerarlo mediano, ossia il

segmento PF.

Procediamo poi per la determinazione del raggio equinoziale che,

secondo Vitruvio, interseca la base relativa all'ombra prodotta

dallo gnomone in un punto che è distante dalla base dello

gnomone di un'entità numerica dettata dal rapporto di 8/9

valevole per Roma però. Ma il tempietto in osservazione è stato

immaginato all'insegna di quello di S. Pietro in Montorio che è

di Roma, quindi il rapporto anzidetto di 8/9 va più che bene.

E qui la sorpresa nel vedere che l'ombra relativa alla fase

equinoziale corrisponde esattamente al limite estremo B del

quadro in esame. Resta ora da completare l'opera intrapresa e

disegnare di seguito l'analemma sul quadro di "Sposalizio della

V." per perfezionare lo studio che porta all'ipotesi di partenza

che vede l'astronomia in perfetta armonia con quest'opera di

Raffaello in osservazione.

Ora vorrei far riflettere sulla portata dell'idea vitruviana

suddetta nel contesto di uno speciale sposalizio. Quale

migliore, e addirittura meravigliosa concezione, di servirsi di

un segno equinoziale della portata astronomica! Al cospetto di

questa prospettiva raffaellesca non sto nella pelle e debbo

convenire col Vasari quando dice di Raffaello queste parole:

«... era bello e raffinato oltre che di grande abilità e colui

che sa creare opere simili non va chiamato uomo ma, se

possibile, dio mortale...». |

|

|

|

|

|

|

|

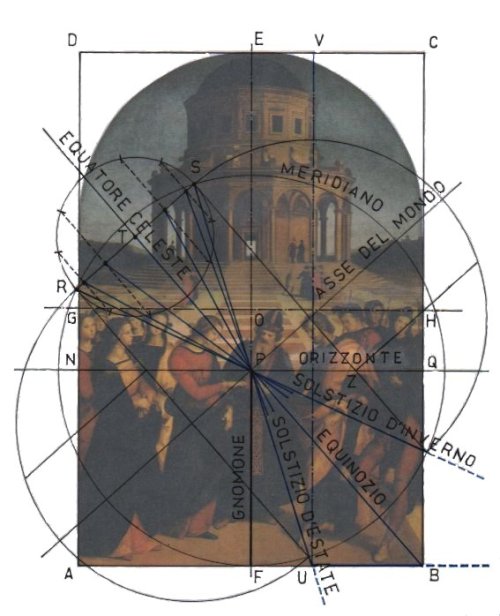

Completato il

grafico che si vede sopra in figura, con piacevole sorpresa si

aggiungono altre due interessanti coincidenze. La prima completa

l'individuazione del quadro di Raffaello col punto H dell'asse

mediano orizzontale grazie alla proiezione del punto Z comune

all'orizzonte dell'analemma con l'asse del cerchio vernale

(derivato dal solstizio relativo). E così abbiamo la prova

(ipotetica) di come abbia "disposto" le sue pennellate Raffaello

per proporzionale il suo capolavoro. Resta la seconda

coincidenza che, attraverso il punto U sulla base AB del quadro

(individuato dal raggio solare del solstizio d'estate), trova

relazione con una colonna del tempietto in alto. Si tratta,

guarda caso, del pilastro anomalo, insieme a quello accanto, che

non si armonizzano, sia con la disposizione della pilastratura

secondo un esadecagono (come il tempietto di S. Pietro in

Montorio romano), sia con la disposizione secondo un

pentadecagono precedentemente analizzato e disegnato.

A questo punto ho immaginato che Raffaello abbia voluto

suggerire una terza cosa a perfezionamento del legame del tema

della sua opera di "Sposalizio della V." con la realtà temporale

attraverso l'astronomia, appunto. E così mi sono accinto a fare

un altro disegno per vedere se la disposizione anomala dei

pilastri 6,7 e 10,11 in rosso, della figura della pilastratura a

forma di pentadecagono precedentemente esposta, dia luogo ad

un'altra forma di poligono regolare. |

|

|

|

|

|

|

|

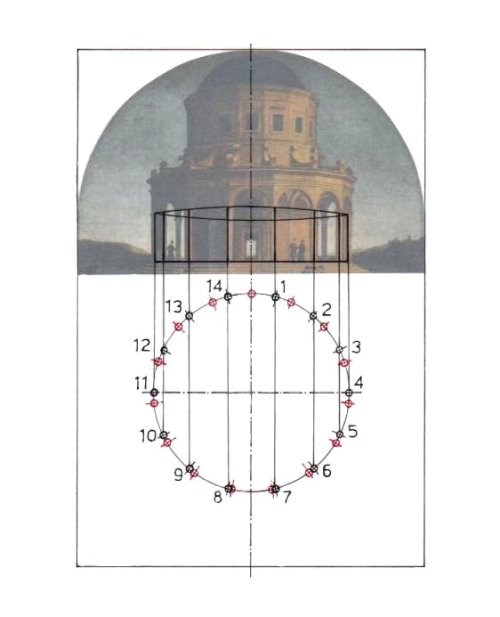

Infatti,

guardando il nuovo disegno, sopra in bella vista, risulta che i

quattro pilastri anomali si armonizzano con un tetradecagono.

Che vorrebbe significare questa ulteriore "disposizione",

dunque? L'unica idea che mi viene da pensare è che si possa

riferire a tutto ciò che della realtà temporale immaginata in

precedenza e comprovata (restando sempre un'ipotesi, ovviamente)

con l'analemma vitruviano attraverso il concetto legato al

numero sette. Di qui l'idea della settimana in relazione al

tempo, ma anche alla scala dell'armonia musicale, ai colori

dell'iride! Per non parlare delle 4 fasi del mese lunare che è

di 28 giorni. |

|

|

|

|

|

|

|