|

|

|

| |

|

Il

Pentagramma dell'Arco di Costantino |

|

a cura di

Gaetano Barbella |

| |

|

|

|

|

|

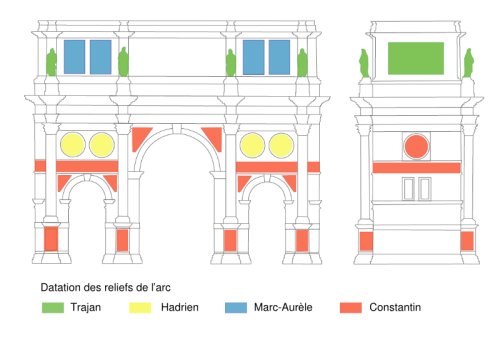

Ecco una trilogia

di imperatori celebri di Roma, Traiano, Adriano e Marco Aurelio,

come posta sulle spalle di un quarto imperatore, Costantino,

attraverso l'Arco trionfale romano (illustrazione 1) attribuito a

quest'ultimo.

Ma Costantino era anche Pontefice Massimo, ed era colui che aveva

concesso ai cristiani la libertà di culto. In più al Senato, che lo

aveva eletto, premeva che, con questo monumento, non fosse

dimenticato l'esempio di Settimio Severo e della sua dinastia. Si

tratta della fruttuosa politica di tolleranza per tutti i culti,

dunque non meraviglia immaginare che il monumento a Costantino

inneggi all'esaltazione di una concezione universale della religione

con solide premesse filosofiche e metafisiche.

Già quest'idea di un significativo legame di un tutto fra impero e

pontificato diverso dal solito, scolpito nella pietra, richiama alla

mente singolari esempi di "nodi",

di due o quattro colonne a più fogge, di moltissime cattedrali

europee del Medioevo.

Ma nell'Arco di Costantino non sembrano comparire simili segni

strutturali. Tuttavia non sarebbe peregrina l'ipotesi di trovarne

traccia, magari in virtù di una inconcepita nomenclatura geometrica

immaginata dall'architetto di questo monumento, tale da far risalire

al concetto di unità intesa come solido legame, meglio: un patto di

alleanza terrena e metafisica da tramandare nei secoli.

Insomma una

mens divina sigillata nella pietra cui farebbe da preludio la

relativa celebrazione epigrafica, quella a sinistra in alto del

monumento trionfale. È di Plotino e pone in alto la concezione

monoteista, con Helios, il più grande degli dei. L'Uno il Sole,

colui che unisce tutte le parti dell'universo, fisico e metafisico.

Ma già dall'esecuzione di accurati rilievi geometrici del frontone

del monumento, risalta una

tavola tripartita, il quadrato partito in nove caselle, giusto

l'accostamento con l'analogo quadro dell'apprendista, punto notevole

(detto in geometria) del grado di Maestro della Massoneria.

È interessante questa piega assunta nell'interpretazione esoterica

che sembra derivarne, al punto da disporre i filosofi ermetici a

domandarsi dove la stella da “seguire” e poi dove il “nodo” da

sciogliere senza disporsi a metterlo in pratica?

E poi, trattandosi del culto solare, caro agli antichi egizi esperti

nell'arte muraria, viene da chiedersi dove rintracciare il segno

della

piramide, e magari del

pentagramma dei massoni.

In fatto di stelle, sappiamo di una legata ad una capanna, quella di

Betlemme, ed è vero anche che con l'Arco di Costantino si sono

voluti “annodare” fra loro diversi culti religiosi, e fra questi il

Cristianesimo. Perciò la citata metafora sulla capanna di Gesù è

buona per intravederne un'altra, associata appunto alla Massoneria.

Di una

stella romana, il pentagramma, sembra esservi traccia in una

serie di monete dell'età repubblicana e ragionando da filosofi

potremo trovare la cosa coerente, giusto la famosa frase di Gesù,

attraverso i Vangeli di Matteo, Marco e Luca: «Rendete dunque a

Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio!».

Procedendo per tale stella, l'unica cosa che si sa è che è associata

a simboli come capitelli corinzi, squadre, basamenti di colonne e

altri oggetti che fanno pensare ad un suo collegamento con la

professione del costruttore. Di qui il passo è breve per pensare a

l'arte muraria dei Massoni, come sopra supposto, che si rifa

prevalentemente al simbolismo architettonico dei muratori operativi

medievali che lavoravano effettivamente la pietra. Il simbolo di

luce metafisico dei massoni è appunto il pentagramma che rappresenta

la verità, la conoscenza.

Considerando per buona questa strada dell'arte muraria, che ipotizzo

nota anche all'architetto romano addetto ai lavori dell'Arco di

Costantino, si è nelle condizioni per considerare il rituale

indispensabile per salire alla sommità piramidale attraverso "sette

gradini", ma che in realtà non esistono se non nell'unità. è

fondamentale concepire l'idea che ogni operazione ha il suo

rovescio, quale riflesso di sé stesso, come di altrettanti “sette

gradini” speculari. Insomma il “nodo” non viene mai sciolto in

effetti.

|

|

SECONDO GRADINO |

|

|

|

|

|

|

|

Viene da

chiedersi sul primo gradino che qui non compare: ma si tratta

del capitolo appena completato, che ha riguardato l'aspetto

essoterico dell'Arco di Costantino! Perciò ora ci si appresta, a

salire sul secondo gradino in base ad un mio itinerario

esoterico tutto impostato sulla geometria strutturale del

monumento trionfale in esame.

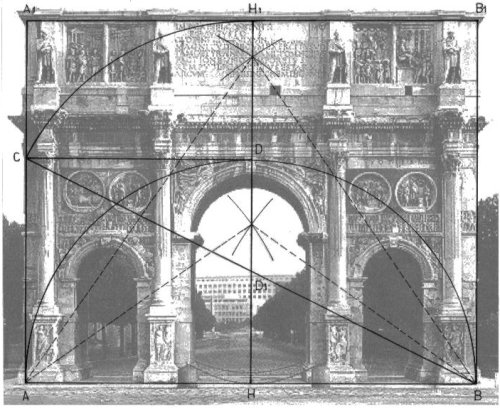

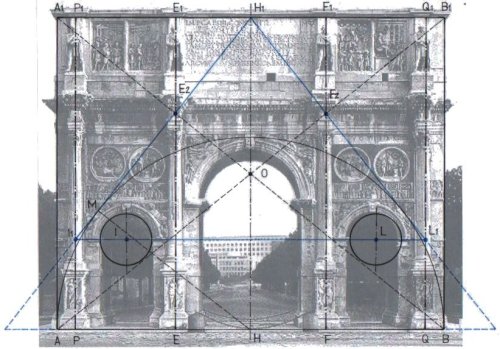

Il primo impatto, ovviamente, è per la sua massa parallelepipeda

e non per il resto, come i quattro pilastri, tettoia, statue ed

altro riportato sui due frontoni in modo posticcio. Si parte

perciò dalla base AB (illustrazione 2) con l'intento di arrivare

alla sommità A1B1, ipotizzando che sia stata proporzionata

secondo rettangoli aurei accoppiati.

Si procede quindi alla tracciatura della mezzeria del rettangolo

di base AB, grazie a due coppie di archi di circonferenza,

puntando il compasso in A e poi B. Poi si disegna la

semicirconferenza di arco AB e centro in H della mezzeria e si

ottiene il quadrato ACDH. Di qui, puntando il compasso in D1

della diagonale CB sulla mezzeria, si traccia l'arco CH1. Infine

si disegna la parallela ad AB passante per H1 e così abbiamo la

conferma che l'intero frontone, al di sotto del cornicione della

tettoia del monumento, è veramente composto da due rettangoli

aurei accoppiati. È ovvio, a questo punto, che HH1 non è altro

che la sezione aurea rispetto ad AH idealmente uguale a 1.

|

|

TERZO GRADINO |

|

|

|

|

|

|

|

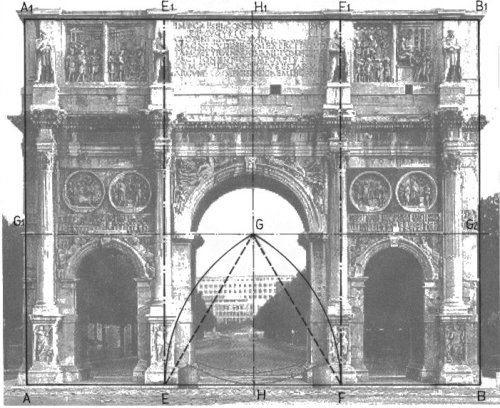

Questo è il

gradino della trilogia dei tre imperatori, chiamati in causa

all'inizio, Traiano, Adriano e Marco Aurelio, che, idealmente, è

come se fossero sulle spalle di Costantino.

Come dire sui quattro pilastri di centro che in realtà sono

posticci insieme agli altri laterali: perciò sono da prendere

per emblema.

Si conosce il rettangolo AA1B1B e la mezzeria H1H (illustrazione

3). Si individua poi il centro G dell'arco sulla mezzeria

suddetta e si traccia l'asse G1G2 passante per G. Puntando di

seguito il compasso su F ed E degli assi delle colonne E1E ed

F1F, e tracciando gli archi con raggio EF, si riscontra che essi

passano per G. Dunque il triangolo EGF è equilatero, tale da

costituire il degno emblema geometrico per rappresentare la

supposta trilogia regale, pontificale e guerriera. |

|

QUARTO GRADINO |

|

|

|

|

|

|

|

Questo è il

gradino della piramide e degli

occhi di Horus

per individuarla, come quella di Cheope di Giza d'Egitto. Si sa

che essa non può essere proporzionata all'insegna di pi greco

(il rapporto fra la circonferenza ed il relativo diametro che è

3,14...), perché non è concepibile ottenerla con “riga e

compasso” (essendo un numero irrazionale e trascendente), perciò

opto per la proporzione aurea che più vi si approssima. In tal

modo è possibile eseguire la relativa costruzione geometrica

della piramide.

Il dato di partenza, come sopra accennato, è l'asse che passa

per i due centri, I ed L, degli archi laterali (illustrazione

4), e che ho associati agli occhi di Horus. Quest'asse individua

i punti I1 ed L1 sulle colonne laterali PP1 e QQ1. Ora se si

congiungono questi punti con quello dell'asse verticale mediano,

H1, ci si rende conto che queste linee contrapposte risultano

tangenti alla semicirconferenza di arco AB e con centro in H.

Otteniamo così il triangolo rettangolo MH1H che ha per ipotenusa

la sezione aurea e per cateto MH immaginata uguale a 1 (vedi

capitolo del secondo gradino) e che è quanto basta per

confermare che il triangolo isoscele I1H1L1 è la sezione

trasversale della piramide ricercata, avente come apoteme L1H1

ed H1L1. Ma c'è di più per capire che questo triangolo isoscele

individua, con i due lati obliqui suddetti, i punti notevoli E2

ed F2 derivanti dall'incrocio delle rispettive diagonali

dell'intero frontone AA1B1B con gli assi delle colonne di centro

EE1 ed FF1.

Già da questo momento si comincia a intravedere, attraverso

questi due punti notevoli, la supposta “annodatura” dei pilastri

del monumento a Costantino, tale da accostarla alle tantissime

analoghe “annodature” di pilastri delle cattedrali medievali

accennate nel primo capitolo sui “nodi da sciogliere”. Ma si

vedrà poi che questi “nodi” hanno una loro specifica geometria

meravigliosamente marcata in questo Arco trionfale romano. |

|

QUINTO GRADINO |

|

|

|

|

|

|

|

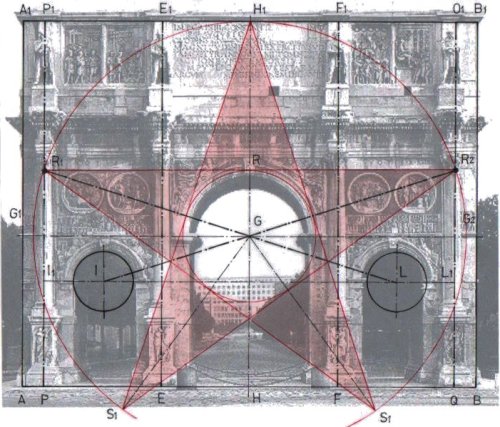

Questo è il

gradino della stella di Horus e dei massoni, e dei suoi occhi

che la configurano. Se dai centri dei due archi laterali è stato

possibile, grazie alla geometria illustrata nel capitolo

precedente, la costruzione grafica della piramide aurea, è

successivamente possibile la configurazione di un peculiare

pentagramma.

Unendo infatti i centri suddetti I ed L (illustrazione 5) con il

centro G dell'arco centrale (trattato nel capitolo del terzo

gradino), ci si rende conto che gli angoli opposti, relativi

all'orizzontale asse G1G2 passante per G, sono di 18°

sessagesimali. Questo porta a supporre di poter disegnare il

ricercato pentagramma. Per capire che la cosa è fattibile si

riscontra che se si traccia una circonferenza di raggio GH1 con

centro in G, essa interseca i due assi PP1 e QQ1 dei pilastri

laterali nei punti P1 e Q1, gli stessi delle due cuspidi del

pentagramma. Interessa allacciare il riscontro della pentastella

dell'Arco in esame con un altro caso analogo. Si tratta del

portale del famoso

Castel del Monte di Adria (Bari), fatto costruire

dall'imperatore Federico II nel XIII secolo |

|

SESTO GRADINO |

|

|

|

|

|

|

|

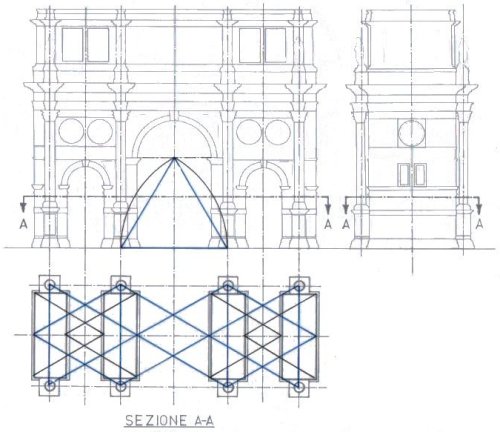

Ci si dispone

verso la conclusione dell'opera grafica da me concepita, un

sesto gradino per riunire ogni cosa del monumento attraverso gli

otto pilastri. E qui il punto di vista cambia per disporsi in

alto, come a indicare un immaginario distacco dalle cose

terrene, pur restando vincolati ad esse: oserei alludere ad una

certa “resurrezione” metafisica. Niente di trascendente, perché

si tratta solo di uno stato mentale così predisposto per dire e

non dire compiaciuti, eureka! Come di una vittoria personale, al

pari di Archimede che rese celebre questa parola. Ma veniamo ai

fatti che si vedono chiaramente solo guardando l'illustrazione 6

senza bisogno di aggiungere altro.

Non si può affermare con certezza, ma aver concepito la trilogia

di partenza del terzo gradino, è stato il primo passo per

giungere ora al sesto gradino. Qui il triangolo equilatero

dell'arco centrale serve da matrice strutturale per un

meraviglioso telaio che unisce gli otto pilastri al corpo del

monumento con un'armonica nomenclatura di analoghi triangoli.

Ecco la visione dell'annodatura ricercata, gradevole a vedersi. |

|

SETTIMO GRADINO |

|

Mi sarebbe

piaciuto poter disporre di precisi disegni dell'Arco di

Costantino, invece mi sono dovuto accontentare di una foto e di

un disegno d'insieme, entrambi racimolati su internet. Nondimeno

mi compiaccio con me stesso per essere giunto a dei risultati

sorprendenti. Certo con i dati precisi del monumento avrei avuto

la convalida di ogni cosa supposta, particolarmente sulle

congetture relativo al sesto gradino. Ma sono comunque

soddisfatto di essere giunto a questo gradino procedendo con

l'unica mia dote, quella di essere un buon “geometra”, ovvero

sufficientemente abile nell'uso di “riga e compasso”. In realtà,

io credo che non c'è un settimo gradino se non salirvi

nell'unità attraverso chi, per esempio, può verificare queste

mie teorie potendo disporre di disegni abbastanza fedeli alle

effettive proporzioni dell'Arco di Costantino. |

|

|

|

|

|

|

|