|

Horus

è il nome greco del dio

egizio HOR, una delle

divinità più antiche

dell’Egitto, la cui

forma originale era

quella di un falcone.

Era un dio solare,

considerato la

manifestazione del re da

vivo così come Osiride

rappresentava il sovrano

defunto. Antiche

iscrizioni raffigurano

Horus con le ali distese

come a voler proteggere

tutti i re della

nazione. Un’altra forma

molto popolare era Horus

figlio di Iside il

quale, deciso a

vendicare la morte di

Osiride, riuscì a

conquistare la vittoria

finale nonostante la

perdita di un occhio in

combattimento. Una

leggenda egiziana diceva

che "Seth, il dio del

male, aveva strappato a

Horus l'occhio sinistro

e glielo aveva ridotto

in pezzi, ma Thot riuscì

a ricompor Horus

è il nome greco del dio

egizio HOR, una delle

divinità più antiche

dell’Egitto, la cui

forma originale era

quella di un falcone.

Era un dio solare,

considerato la

manifestazione del re da

vivo così come Osiride

rappresentava il sovrano

defunto. Antiche

iscrizioni raffigurano

Horus con le ali distese

come a voler proteggere

tutti i re della

nazione. Un’altra forma

molto popolare era Horus

figlio di Iside il

quale, deciso a

vendicare la morte di

Osiride, riuscì a

conquistare la vittoria

finale nonostante la

perdita di un occhio in

combattimento. Una

leggenda egiziana diceva

che "Seth, il dio del

male, aveva strappato a

Horus l'occhio sinistro

e glielo aveva ridotto

in pezzi, ma Thot riuscì

a ricompor lo".

Thot, è il nome greco

dato alla divinità

egizia che insegnò agli

uomini la scrittura, la

magia e la scienza. Il

Thot egizio veniva

rappresentato in

sembianza di ibis, un

gruppo di uccelli

caratterizzati da un

lungo collo curvo, da

cui la denominazione di

dio-ibis o anche

"iB-is". Gli antichi

egizi usavano le parti

del simbolo dell'Occhio

di Horus per descrivere

le frazioni. lo".

Thot, è il nome greco

dato alla divinità

egizia che insegnò agli

uomini la scrittura, la

magia e la scienza. Il

Thot egizio veniva

rappresentato in

sembianza di ibis, un

gruppo di uccelli

caratterizzati da un

lungo collo curvo, da

cui la denominazione di

dio-ibis o anche

"iB-is". Gli antichi

egizi usavano le parti

del simbolo dell'Occhio

di Horus per descrivere

le frazioni.

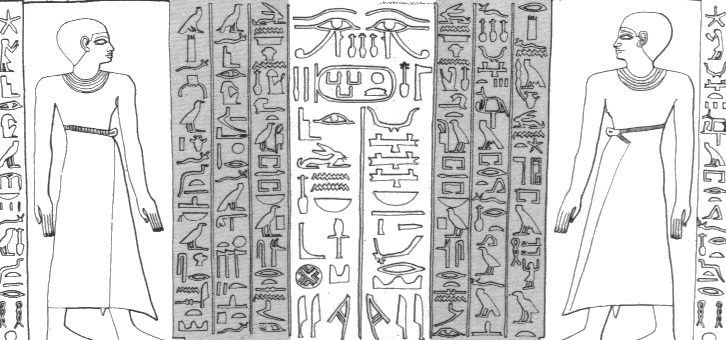

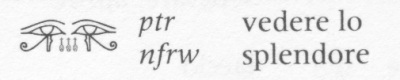

Il disegno, posto sopra

a destra, mostra quale

frazione indica ogni

parte dell'occhio di

Horus (quello a

sinistra) che compare in

molte raffigurazioni

ideografiche di reperti

dell'antico Egitto. E'

possibile avere altre

frazioni combinando

queste parti, ad esempio

3/4 corrisponde alla

parte dell'occhio che

mostra metà più un

quarto. Evidentemente le

frazioni ottenibili così

sono solo alcune (ad

esempio non si può

ottenere 1/3). Ma, come

si vede nel paragrafo

sulle frazioni, quelle

indicate nell'occhio di

Horus sono quelle

utilizzate per le

divisioni. Un occhio

intero rappresentava

l'unità, ma.....Non

avete notato nulla di

strano? Se provate a

sommare tutti i pezzi,

vedrete che si ottiene

63/64 e non 64/64! Manca

all'appello 1/64! Anche

in questo caso, però,

gli egiziani ci hanno

dato una spiegazione: "

l'1/64 mancante sarebe

comparso grazie a una

magia di Thot." Tutto

ciò esprime (in ma iera

certo molto suggestiva)

che in generale

nell'eseguire una

divisione non importava

andare oltre la

approssimazione del

risultato esatto per

1/64.

1

Questa spiegazione

sembra soddisfacente per

chi si accontenta

dell'approssimazione, ma

incuriosisce non poco

cosa ci potrebbe essere

dietro la magia di Thot,

forse uno stratagemma di

copertura.

Per cominciare si

potrebbe pensare in modo

pratico che le

concezioni aritmetiche

suddette, essendo

relative ad un certo

insieme di parti

dell'occhio in

osservazione, forse,

coinvolgendo un altro

insieme se ne trova la

parte che manca, ovvero

la frazione 1/64, in

discussione. E qui lo

studente curioso, e più

di lui lo scienziato,

che è sempre preso per

trovare la spiegazione

per ogni enigma

scientifico, si chiedono

come fare per scovare il

supposto insieme che

manca. Lo scienziato è

persuaso che nulla si

crea e nulla si

distrugge, secondo il

principio della fisica,

trattandosi in

definitiva di un occhio,

un organo fisico

soggetto, appunto, alle

leggi fisiche. Di qui è

l'equazione della

conservazione

dell'energia che ha

bisogno di sapere

assolutamente sul

misterioso 1/64 mancante

di Horus. Né potrà

risultare buona per un

matematico che si

rispetti la spiegazione

lasciateci dagli antichi

egizi, sopra citata,

ossia : " l'1/64

mancante sarebbe

comparso grazie a una

magia di Thot."

Mette sulla strada della

ricerca dell'insieme, o

degli insiemi mancanti,

la “teoria dei tipi”

concepita da Russel e

Whitehead, due

personaggi che hanno

dato contributi

fondamentali alla

formazione della logica

moderna.

Essi ci hanno spiegato

bene con la loro “teoria

dei tipi” come si

formano e quindi come si

possono evitare degli

“strani anelli” che,

collegando e confondendo

la concretezza, per

esempio, dei suddetti

ragionamenti di una pura

aritmetica sulle

frazioni con la pretesa

magia di Thot, finiscono

per partorire pericolosi

paradossi.

Basta creare infatti una

gerarchia organizzatrice

delle strutture

matematiche e non solo

matematiche per cui una

struttura (l’insieme di

tutti gli insiemi) non

può appartenere a sé

stessa in quanto è di un

tipo superiore a quello

degli oggetti che la

costituiscono.

Ma il fatto di aver

eluso il paradosso è

solo un piccolo passo

avanti, poiché occorre

risalire all'insieme

degli insieme ove si

pensa di trovare la

parte mancante, la

frazione 1/64. E qui si

esaurisce, purtroppo, il

ragionamento matematico

della logica di Russel e

W. Ora immaginando che

gli antichi egizi

dovevavo saperla lunga

sull'aritmetica

dell'occhio di Horus in

stretta relazione con la

magia di Thot, per

cominciare, non resta

che esaminare il bazar

dei geroglifici egizi

che ne son tanti. Però

la ricerca non è

difficile essendo

limitata all'occhio di

Horus, onnipresente un

po' ovunque tra i

reperti archeologici

dell'antico Egitto. Ci

mette sulla giusta

strada il fatto che

l'insieme degli insiemi

dell'occhio di Horus

sinistro, debba per

forza essere un

geroglifico che

comprende anche l'occhio

destro.

E qui ora le cose si

fanno semplici perché

c'è l'imbarazzo della

scelta. Ma l'attenzione

non può che essere

rivolta ad un reperto

archeologico in

particolar modo, però ve

ne sono altri simili. Si

tratta della stele

marmorea di

Nebipusesostri risalenti

al regno di Amenemhet

III, raffigurata di

seguito. Su di essa si

possono leggere le

annotazioni sul culto di

Osiride a Abido.

Come si vede nella

figura, in alto sulla

colonna di centro si

nota con chiarezza il

geroglifico che si sta

cercando. E con gran

soddisfazione, non senza

meraviglia, si scopre

qualcosa di nuovo posto

fra i due occhi di Horus.

Più da vicino riporto di

seguito i dettagli che

vi riguardano. Premetto

che tutte queste cose

sono state tratte dal

libro edito da Giunti,

«Come leggere i

geroglifici» di Mark

Collier e Bill Manley.

Non c'è bisogno di

esaminare l'intimo

significato recondito

racchiuso in questi

simboli che, peraltro,

sembra trasparire

stimando esatta

l'interpretazione

relativa data dagli

autori del libro citato

(quella accanto ai

simboli sopra

raffigurati). Perciò il

ragionamento sarà

limitato alla possibile

spiegazione che può

portare alla risoluzione

dell'incognita numerica

pari a 1/64.

Semplice, a questo

punto, per immaginare

che quei tre piccoli

simboli posti in basso

sotto i due occhi in

causa, potendoli

tradurre in frazioni,

diano la risposta alla

presunta magia di Thot.

Infatti se poniamo 1/128

(la metà di 1/64) al

posto di ognuno dei due

simboli esterni e 1/64

(che è la loro somma) a

quello centrale, ci

troviamo di fronte a una

terna di valori che

potremo stimare

appartenente ad un terzo

insieme, la cui somma è

2 volte 1/64. Giusto

1/64 per ogni occhio. Ed

ecco che l'equazione dei

tre insiemi si azzera

senza lasciare nulla in

sospeso.

Ma c'è anche la metafora

che vi riguarda, poiché

ognuno di quei tre

simboli, a detta degli

autori del libro da cui

li ho tratti, si

riferiscono al cuore e

trachea. Ovvero

vedendoli, appunto

secondo il “cuore”, e

non secondo la mente, ci

compare davanti agli

occhi la suggestiva

visione di tre lacrime

(raccolte in tre piccole

ampolle) che sgorgano

dagli occhi del dio

Horus: gioia e dolore

congiunti, non senza il

segno della croce della

sofferenza, al limite

del martirio. Ecco che

si manifestano gli

attributi del dio Horus,

“Perfezione, Bellezza,

Meraviglia, Splendore”.

Ma ai fini del sapere,

dunque, questo cosa

comporta, visto che

esso, in termini di

frazioni, è stato tratto

dai suoi occhi? Mi

sovviene un fatto che

riguarda il funzionario

egizio Ptahlotep, che

quattro millenni e mezzo

or sono, chiedendo a

Thot, patrono della

sapienza, consigli utili

da trasmettere al

faraone, si sentì

ispirare queste parole

che pensò bene di

preservare mettendole

per iscritto (su papiro

con inchiostro di

bacche):«Ti dice la

maestà di questo dio:

insegnagli prima di

tutto a parlare in modo

da esser di modello ai

migliori tra i sudditi:

Entri in lui il rispetto

di chi gli dispensa il

conoscere. Nessuno è

nato sapiente».

LA

PROFEZIA DI THOTH

La buona matematica, la

matematica veramente

utile, non è quella che

ci permette di fare bene

i conti. La matematica

fine a sé stessa non

giova al progresso

dell'uomo, anzi lo

inaridisce nell'animo,

disgregando in lui il

sentimento che lo

affratella ai suoi

simili. E poi la

matematica per il fatto

di riconoscerla magica e

perciò piacevole,

proprio per questo è

come se ci esortasse ad

entrare nel suo mondo

per svelare le cose

della vita che si

presentano adombrate ed

irrisolvibili con la

ragione pratica.

Tant'è che lo scienziato

ha un suo peculiare modo

di accettare l’incerto e

farne tesoro.

Il defunto scienziato

Richard Feynman, Nobel

per la fisica, nel suo

libro «Il senso delle

cose» tratteggia la

natura dello scienziato

moderno con le seguenti

parole:

«Molti si stupiscono che

nel mondo scientifico si

dia così poca importanza

al prestigio o alle

motivazioni di chi

illustra una certa idea.

La si ascolta, e sembra

qualcosa che valga la

pena di verificare – nel

senso che è un’idea

diversa, e non

banalmente in contrasto

con qualche risultato

precedente – allora si

che diventa divertente.

Che importa quanto ha

studiato quel tizio, o

perchè vuole essere

ascoltato. In questo

senso non ha nessuna

differenza da dove

vengano le idee. La loro

origine vera è

sconosciuta. La chiamano

“immaginazione”,

“creatività” (in realtà

non sconosciuta, è solo

un’altra cosa come

l’“abbrivio”).

Stranamente molti non

credono che nella

scienza ci sia posto per

la fantasia. E’ una

fantasia di un tipo

speciale, diversa da

quella dell’artista. Il

difficile è cercare di

immaginare qualcosa che

a nessuno è mai venuto

in mente, che sia in

accordo in ogni

dettaglio con quanto già

si conosce, ma sia

diverso; e sia inoltre

ben definito, e non una

vaga affermazione. Non è

niente facile.».

L'“abbrivio”, cui si

riferisce Feynmann, è

cominciare a muoversi

con certo impulso onde

acquisire l'inerzia

necessaria e così

procedere per sviluppare

nuove concezioni sulla

base delle idee sorgive

ritenute interessanti.

Come dire – traslando il

concetto

all'insegnamento

scolastico –, dare

l'abbrivio

all'immaginazione dello

giovane studente, per

esempio. Ma ora torniamo

al tema su Horus.

Interessante la mia

ipotesi sugli “occhi di

Horus”, ma la cosa

finisce qui se dopo poco

non ci rimane nulla per

avvalercene, avendo

trascurato ciò che,

magari, resta impigliato

di prezioso tra i suoi

“rami” dell'“albero

della scienza”.

Il gioco dei numeri di

questo fatto curioso

della matematica antica

– di certo – è servito

come attrattiva per il

bambino in noi (il

bambino ha sempre la

precedenza perché sia

sempre sereno e

interessato a modo suo

alla vita), ma molto

spesso si trascura di

essere anche maturi –

quanto basta – per

pensare da adulti, cosa

che non guasta se si è

ancora giovani.

Ma vengo al motivo di

questo approfondimento

sul mio scritto su Horus.

Motivo che riguarda una

nuova domanda che ci si

dovrebbe porre,

riflettendo sulla magia

risolutrice di Thot, il

patrono della sapienza,

per risanare l'occhio

ferito da Seth, dio del

male. E se Thot non ha

mentito, non resta che

supporre, tanto per

cominciare, che egli si

proneva di stimolare il

pensiero riflessivo,

oltre che collaudarlo

all'esercizio della

memoria.

Riflettere su che cosa,

dunque?

Ebbene, occorre credere

che nelle piccole

“capanne”, come questa

che ospita le frazioni

celate negli occhi del

dio Horus, preferisce

dimorare – prediligendo,

appunto, la modestia e

la riservatezza – , una

grande rivelazione che

vale un immenso tesoro.

Nientemeno che la

profezia dell'avvento di

un figlio di Horus,

meglio: un dio anche lui

ma incarnato in un

essere umano. E guarda

meraviglioso caso si

avvale di “tre re magi”,

come fu per Gesù di

Betlemme.

Infatti soffermandoci

sulle tre ampolline a

mo' di lacrime che

sgorgano dagli occhi di

Horus, contenente i suoi

doni con l'uomo,

“perfezione, bellezza,

meraviglia e splendore”,

non ci viene da

accettare che siano una

sorta di tre re magi,

per il fatto che si

tratta veramente della

magia di Thot.

Ma cosa vediamo nel

complesso degli occhi di

Horus? Vediamo il suo

occhio destro, il sano,

che resta suo, mentre

l'altro, l'imperfetto, è

destinato all'uomo. Ed è

in questa differenza che

si rivela la natura

dell'annunciata magia di

Thot.

Si tratta del cuore in

comune tra Horus e

l'uomo, ossia della sede

preferita dal dio come

trono umano e della

trachea il mezzo per

rivelare la sua

sapienza, il verbo. Di

qui il passo è breve per

intuire il senso della

profezia di Thot che si

riferisce ad un poter

“vedere” e “parlare”

chiaramente senza

falsità da parte

dell'uomo, di là a

venire, naturalmente.

Perciò 1/64, alla luce

di questa incredibile

antica previsione, dal

sapore di magia,

starebbe ad indicare

qualcosa che dovrà

“giungere dal cielo” di

un dio per rigenerare

negli uomini il senso

unitario smarrito.

Unitarietà da riferirsi

alla soluzione

scientifica

sull'equazione della

conservazione

dell'energia e in modo

traslato alla

fratellanza degli

uomini.

Ma se è per

affratellarli, occorre

riconoscere in Gesù

Cristo, figlio di Dio e

dell'uomo, questo

mirabile scopo

pienamente raggiunto,

però immolando sé

stesso. In più la

missione di Gesù non

riguarda cose della

scienza, ed in

particolare della

matematica, visto che la

magia di Thot sembra

invece avervi a che

fare.

Ecco ora un'altro

paradosso (poiché si

tratta del paganesino

relativo ad Horus e del

cristianesimo di Gesù

Cristo), che si aggiunge

a quello argomentato

sull'occhio sinistro

leso di Horus, che

aspetta di essere

risolto, ma come?

Ricorrendo ancora ad un

altro eventuale insieme

degli insiemi, ossia di

quelli del paganesimo e

cristianesimo con tanti

altri insiemi

comprendenti religioni,

ideologie ed altro

relativi ai due suddetti

insiemi?

Forse, ora sto andando

troppo veloce, facendo

balenare cose che non è

dato ancora di capire,

essendo racchiuse nel

mistero del futuro.

Tuttavia non possiamo

evitare di riflettere

sull'oggi in cui tutto è

dato di sentire, capire

e parlare, come se

effettivamente, sia

sopraggiunto dal quel

“cielo” in precedenza

argomentato, immaginiamo

anche di Horus, il

giusto “abbrivio” per

vederci in modo meno

offuscato di ieri. Resta

solo la cosa che conta

però ancora da

inforcare, il senso

unitario per unire, per

affratellare, non solo

col cuore ma anche con

la mente.

Sembra inverosimile

questo “abbrivio” che ho

argomentato fin qui,

vero? Però se indaghiamo

sulla “culla” di questa

mia supposta incredibile

profezia, ovvero il

popolo egizio, non ci

meraviglieremo che ciò

sia possibile.

Si sono sentite dire

cose meravigliose sulla

cultura dell’antico

Egitto, specialmente per

la raffinata arte

terapeutica che si

fondava sull’analogia

dei colori o di forma

fra l’organo ammalato e

una pianta o altro

oggetto dotato di

influenze benefiche,

l’ingestione di formule

magiche scritte o di

immagini sacre.

Cinquemila anni fa, in

Egitto, si praticava la

cauterizzazione, si

amputavano arti, si

contenevano fratture, si

operava la cataratta,

non senza una farmacopea

sorprendentemente vasta.

Una scienza medica di

tutto rispetto, ma

attraverso empirismo,

ritualismo e magia, che

si prendevano cura

dell’antico uomo egizio,

fino ad accompagnarlo

nell’aldilà con formule

che gli consentiva di

“approdare oltre i

territori del deserto

occidentale”.

Con una simile

prospettiva fa

meraviglia, di

“rudimentali” strumezzi

e mezzi operativi, fa

meraviglia costatare

che, in ogni modo, si

siano ottenuti i

sorprendenti risultati

terapeutici sopra

elencati, stando alla

tesimonianza dei

numerosi ritrovamenti

archeologici. Senza

trascurare il lato umano

di questa mitica civiltà

che li vedeva proiettati

verso un sacrale

interesse per l'uomo. Un

interesse non solo per

gli uomini illustri, tra

faraoni e principesse

quali rappresentanti

divini sulla terra, ma

anche per i diseredati e

gli umili. Senza dubbio,

è il loro concetto di

solidarietà e rispetto,

nei confronti dei poveri

ed emarginati, che si

rivela attraverso gli

abbondanti reperti

grafologici e che

costituiesce la ragione

ultima di una modernità

che li rende

assolutamente immortali.

Alla luce di ciò, sorge

forte l'idea di

considerare l'antica

civiltà egizia

precorritrice del

Cristianesimo. Non è a

caso quindi il

prepararsi nel tempo del

popolo ebraico

(attraverso Mosè, un

ebreo emblematicamente

allevato e preparato

culturalmente alla corte

reale egizia) presso gli

antichi egizi, se pure

in stato di schiavitù.

NOTE

1:

Arti· Enciclopedia "Oggi

per domani", Principato

Unedi Milano 1964 |