|

Per Giacomo Leopardi, la

Luna sta nel cielo,

immota, immobile,

vergine, incurante delle

umane disgrazie,

lontana,

irraggiungibile. E’

ancora così? Nel 1987,

nelle librerie

statunitensi comparve un

libro che fece scalpore

e che valse, al suo

autore, la creazione di

un fascicolo tutto suo

negli archivi della CIA.

L’uomo in questione è

Bill Kaysing, direttore

delle pubblicazioni

tecniche presso la

Rocketdyne Research, la

ditta che ha progettato

e realizzato i motori

per i viaggi lunari; il

libro è We never went to

the Moon, Non siamo mai

andati sulla Luna

nell’edizione italiana

della Cult Media Net

Edizioni del 1997.

L’intero libro, come si

capirà dal titolo,

ruotava intorno alla

convinzione, suffragata

e avvallata da

moltissime immagini e

documenti più o meno

segreti portati

dall’autore, che l’uomo

non fosse mai andato

sulla Luna e che, di

conseguenza, l’intero

programma Apollo della

NASA fosse un’enorme

balla. Il volume

descrive quelle che sono

le trame segrete

governative per la

costruzione di questa

epocale messa in scena,

trame che hanno

protagonisti nel

governo, ovviamente,

negli ambienti

dell’agenzia spaziale

americana e,

soprattutto, negli

astronauti. La trama,

chiaramente, è molto

complessa: di

conseguenza, in questo

scritto, ci

concentreremo

soprattutto delle prove

fotografiche portate da

Kaysing a conferma della

sua idea, forse le prove

più facili da valutare,

rispetto a misteriosi ed

oscuri documenti

governativi, che

richiederebbero

discussioni e

disquisizioni eterne; di

seguito, ci

concentreremo su quali

siano stati i motivi per

la costruzione di una

messa in scena di questo

tipo.

Prima di procedere

all’analisi delle foto,

alcune caratteristiche

tecniche, utili

soprattutto per chi si

intende di fotografia.

La NASA utilizzò, per

tutte le missioni

lunari, apparecchi

fotografici Hasselblad,

macchine usate per

ritratti, paesaggi e

nature morte: il meglio

del tempo, le più

moderne che la

tecnologia potesse

offrire. Il mirino si

trovava nella parte

superiore

dell’apparecchio, cosa

ottimale per gli

astronauti, che avevano

la macchina montata sul

petto. L’obbiettivo era

da 250 mm a fuoco fisso,

quindi relativamente

facile ed immediato da

usare. Il pulsante dello

scatto era inserito nei

guanti di gomma della

tuta. Il formato delle

foto era quadrato.

Passiamo ora alle foto,

provenienti dai books

fotografici di tutte le

missioni Apollo,

cominciando, ovviamente,

da quelle della missione

Apollo 11.

[Nota:

le sigle riportate sotto

le foto corrispondono ai

numeri di

identificazione usati

dall’ente spaziale

americano per siglare

ogni fotografia. Per

comodità di

impaginazione, le

immagini sono state

ridotte nelle

dimensioni.]

La prima immagine che

andremo ad analizzare è

una “cartolina” dalla

Luna, precedente

all’atterraggio, che ci

lascia un po’ perplessi

e sulla quale è bene

fermarsi un momento.

AS11-37-5437

L’ombra che si può

osservare in basso a

sinistra è quella

prodotta dall’ugello del

modulo di comando

dell’Apollo 11. In base

a quanto affermato dalla

NASA, tale ombra aveva

una lunghezza di 95

chilometri ed era

proiettata ancora sulla

faccia visibile della

Luna. Gli occhi

terrestri puntati sulla

superficie del nostro

satellite, quel giorno

di luglio, erano

certamente più di un

paio e grande sarebbe

stata l’emozione che,

vedere in prima persona

tale ombra, avrebbe

prodotto in tutti gli

spettatori terrestri.

Tuttavia, la NASA non

fece mai riferimento a

quest’ombra nei momenti

direttamente precedenti

all’atterraggio. E dire

che sarebbe stata

un’ottima pubblicità,

per l’agenzia americana.

Perché questo silenzio?

Forse l’ombra era

impossibile da vedersi?

A parte questo fatto,

ciò che colpisce è

l’incredibile perfezione

dei bordi dell’ombra. In

genere, tanto più un

corpo è lontano dalla

fonte di luce (od anche

dalla superficie sulla

quale viene gettata

l’ombra), tanto più i

contorni dell’ombra che

produce risultano

indefiniti;

contemporaneamente, il

“colore” dell’ombra

stessa non appare più

nettamente nero, ma

varia lungo tutta la

scala di grigi. Quest’ombra

di 95 chilometri, oltre

ad essere esageratamente

grande, è anche

incredibilmente

perfetta, nella forma e

nel colore.

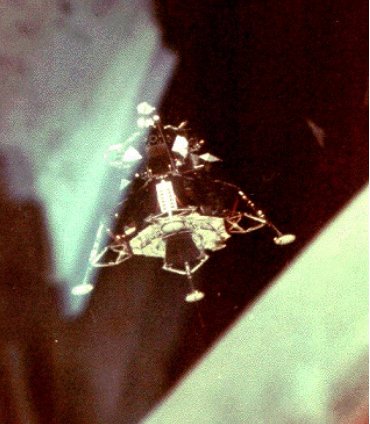

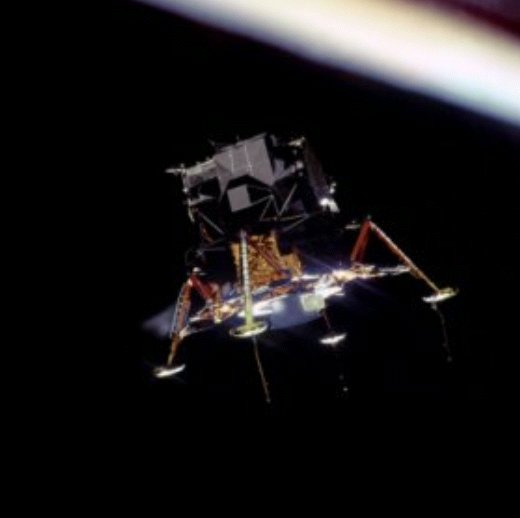

Il LEM si è staccato dal

modulo di comando

Columbia ed inizia

l’atterraggio sul suolo

lunare.

AS11-44-6574

AS11-44-6598

AS11-44-6581

Sono foto

incredibilmente perfette

sia dal punto di vista

dell’inquadratura

(ricordiamo che gli

astronauti galleggiavano

nella loro navicella

priva di gravità) che

dell’illuminazione, che,

con questi effetti di

luce rosata e azzurra,

rendono quasi magici i

momenti dell’allunaggio.

L’ultima immagine, in

particolare, pare

l’illustrazione di un

romanzo di

fantascienza…

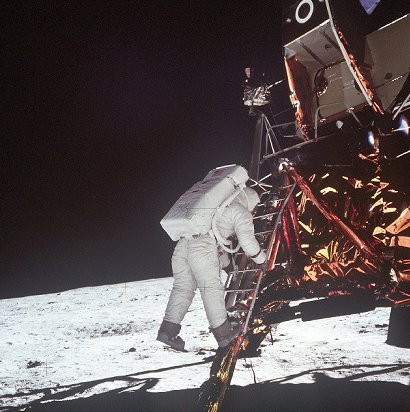

Il LEM è atterrato e gli

astronauti iniziano la

discesa sul suolo

lunare. Un momento

storico senza

precedenti, un momento

che celebra la grandezza

del genio umano, in

grado di varcare i

confini terreni imposti

dal destino.

AS11-40-5863

AS11-40-5868

AS11-40-5869

Due fatti,

principalmente, in

riferimento a queste

foto. Il primo riguarda

la terza immagine: tutti

gli obiettivi delle

macchine fotografiche

usate dagli astronauti

erano supportate da

“crocette”, utili a

centrare e raddrizzare

l’oggetto della foto

nell’obiettivo. In

questa immagine,

dicevamo, le “crocette”

sono storte:

evidentemente

l’astronauta che scattò

la foto era in posizione

non proprio verticale

rispetto al terreno;

l’orizzonte, però, è

perfettamente

orizzontale. L’altro

fatto riguardante queste

immagini è la misteriosa

sparizione dei negativi

delle foto. Un fatto ben

strano, visto che si

tratta delle prime due

immagini tratte

dell’uomo sulla Luna.

AS11-40-5864

Questa immagine mostra

il suolo sotto il LEM in

seguito all’atterraggio.

Secondo quanto affermato

da Armstrong, la polvere

sollevata dai razzi

frenanti durante

l’atterraggio era tale

da mettere in pericolo

lo stesso atterraggio.

Un tale movimento di

polvere avrebbe dovuto

quantomeno creare un

piccolo cratere sotto al

LEM. Eppure, il suolo è

intatto. A questo si

aggiunge un’altra

stranezza: nonostante il

suolo polveroso, le

parti color oro del LEM

non si sono minimamente

sporcate.

AS11-40-5920

Questa strana anomalia è

riscontrabile anche

osservando i “piedi” del

modulo di atterraggio.

Vista la consistenza del

suolo lunare, costituito

da una sabbia a grana

irregolare e soffice,

essi avrebbero dovuto

almeno affondare di

qualche centimetro nel

terreno. Invece…

AS11-40-5880

Un discorso simile si

può fare anche riguardo

alle impronte degli

astronauti nel terreno.

Le impronte lasciate

dagli scarponi sono un

po’ troppo regolari e

pulite per essere state

lasciate su un suolo

sabbioso. Sembra quasi,

invece, vista la loro

perfezione, che siano

state lasciate nella

creta. Un ottimo

surrogato terrestre del

terriccio lunare è un

miscuglio di pozzolana,

pietra pomice e cenere

vulcanica.

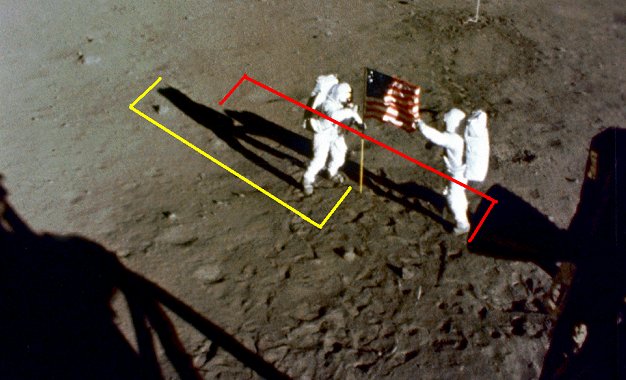

A questo punto, gli

astronauti Armstrong ed

Aldrin, per sancire

ufficialmente davanti al

mondo il primato

statunitense nella

conquista dello spazio,

piantano, nel suolo

lunare, la bandiera

americana.

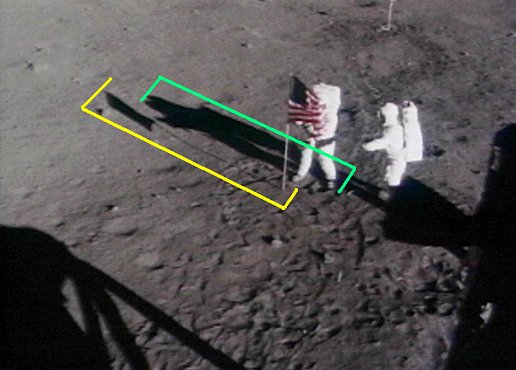

S69-40308

Quello che balza

immediatamente

all’occhio, riguardo

questa foto, è l’enorme

disparità nella

lunghezza delle ombre

gettate dai due

astronauti. Ora, la

lunghezza di un’ombra di

un oggetto proiettata

sul terreno è

determinata

dall’altezza, rispetto

alla linea

dell’orizzonte, della

fonte di luce. Per fare

un esempio, alla massima

altezza, ossia allo

zenit, un corpo non avrà

alcuna ombra, in quanto

il sole sarà

perfettamente

perpendicolare

all’orizzonte; alla

minima altezza del sole,

invece, cioè al tramonto

o all’alba, un oggetto

avrà un’ombra alla

massima lunghezza. In

questo caso, la

differenza di lunghezza

delle ombre è spiegabile

con un unico motivo: ci

sono due fonti di luce

distinte. Il che,

inutile dirlo, è cosa

assai strana, nello

spazio, dove l’unica

fonte di luce dovrebbe

essere il Sole.

A questo si aggiunge,

inoltre, un altro fatto:

incredibilmente, la

lunghezza dell’ombra

della bandiera americana

è, proporzionalmente,

uguale a quella

dell’ombra

dell’astronauta

all’estrema sinistra.

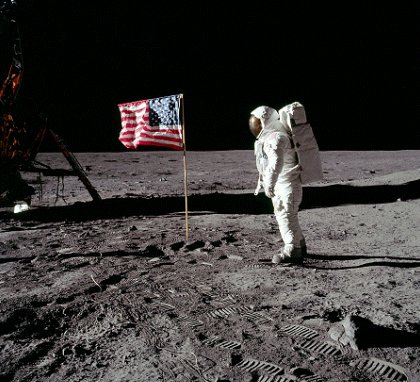

AS11-40-5874

Un’altra immagine di

Aldrin di fronte alla

bandiera americana.

Questa foto soprattutto,

ma anche tutte le altre,

ci fa sorgere un dubbio.

Per usare le parole di

Kaysing, “perché in

tutte le foto delle

missioni lunari le

uniche stelle visibili

sono quelle della

bandiera statunitense?”

I corpi celesti luminosi

sono visibili ad occhio

nudo dalla Terra

nonostante i molti

strati di gas

atmosferici che ne

smorzano la luminosità

relativa: a maggior

ragione, sulla Luna,

dove l’atmosfera è del

tutto assente e perciò

non ci sono “filtri”

alla luce, le stelle

dovrebbero essere non

solo visibili, ma anche

molto più luminose.

Eppure, un misterioso

buio cosmico è presente

in tutti gli sfondi

lunari.

Inoltre, cosa

incredibile per tutti

meno che per Peter Pan e

per gli astronauti

Apollo, l’ombra della

bandiera americana è

scomparsa dal terreno!

Parliamo ancora di ombre

ed osserviamo questa

fotografia.

AS11-40-5927

L’ombra del LEM sembra

sfiorare lo sfondo nero,

che, però, è troppo

vicino per essere

all’orizzonte. Il sole,

infatti, è in alto e non

sull’orizzonte, come

dimostrano le ombre

gettate dal LEM sotto di

esso. Una spiegazione è

che il modulo sia

atterrato sulla montagna

più alta della Luna,

montagna che, guarda un

po’, ha una cima piana

ed abbastanza ampia da

consentire un

atterraggio. Un’altra

spiegazione è che il

cielo nero sia un

fondale fotografico.

AS11-40-5961

In tutte le fotografie

precedenti,

l’illuminazione era

ristretta alla sola zona

dell’atterraggio.

Nell’immagine qui sopra,

invece, il campo appare

illuminato in maniera

molto maggiore. Come se,

al posto del Sole, ci

fosse un “occhio di

bue”, un faro di solito

utilizzato negli studi

fotografici. E veniamo,

ora, a quella che è

forse la più famosa

immagine del programma

“Apollo”.

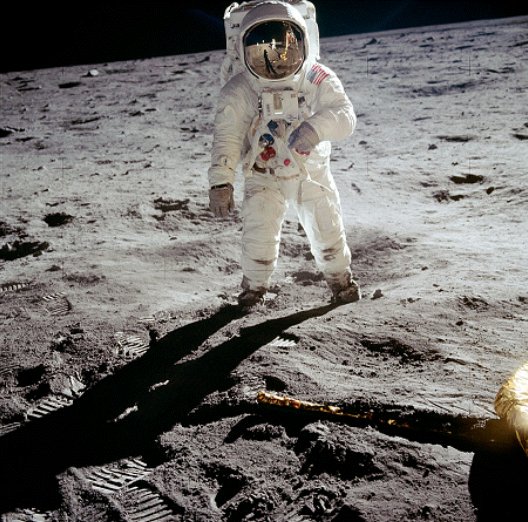

10075267

La foto è stata scattata

da Neil Armstrong e

mostra “Buzz” Aldrin in

avvicinamento verso il

LEM. A vederla così,

niente appare così

strano (tralasciati i

vari elementi fin qui

esaminati e presenti

anche in questa foto,

ovviamente). Ma proviamo

ad osservare meglio la

visiera dell’astronauta

e noteremo alcune cose

interessanti.

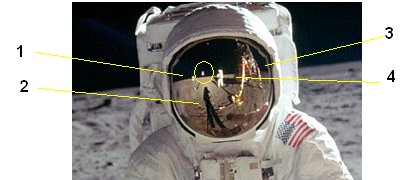

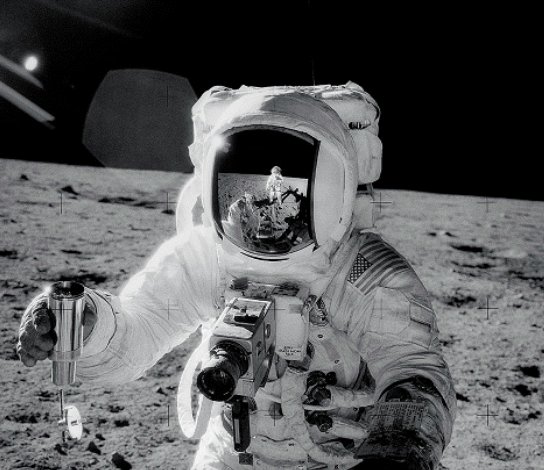

Nella visiera sono

riflessi Armstrong

(4), l’ombra

di Aldrin

(2), il LEM

(3), la

bandiera

dell’esperimento sul

vento solare

(1) e… un

misterioso oggetto. A

prima vista, questo

oggetto sembra

“fluttuare nell’aria”,

privo di appoggi sul

terreno. Alcuni

(soprattutto coloro che

credono alla

messinscena) dicono che

si tratti di un

elicottero, altri di una

struttura in

vetro-plastica alta 12

metri. La NASA, invece,

sostiene che si tratti

di una parte

dell’equipaggiamento. Di

cosa in particolare si

tratti, però, non si sa.

Un’altra osservazione va

fatta, riguardo a questa

foto. Come detto in

precedenza, sulla Luna

non c’è atmosfera a fare

da filtro alla luce,

attenuandola. Per questo

motivo, tutte le foto

dovrebbero essere

estremamente nitide,

luminose. Invece, il

paesaggio dietro Aldrin

sfuma verso il buio:

l’unica spiegazione a

questo fenomeno va forse

vista nella diversa

adattabilità della

pellicola, inferiore a

quella dell’occhio

umano. Quello che,

invece, non trova

spiegazione plausibile è

un altro “difetto” di

illuminazione. Sulla

Luna, il contrasto tra

luce ed ombra dovrebbe

essere molto netto,

visto il motivo di cui

sopra. Un esempio di

questo nell’immagine

seguente.

AS11-40-5964

Invece, sulla tuta di

Aldrin, per esempio, si

notano molti

particolari: con i

dovuti ingrandimenti, si

potrebbero leggere

perfino l’ora (ora della

Luna, naturalmente), in

cui è stata scattata la

fotografia…

Non è soltanto il

contributo fotografico

della missione Apollo 11

a lasciare dei dubbi

sull’autenticità delle

spedizioni spaziali.

Anche nelle successive

missioni ci sono alcuni

particolari

interessanti.

Ovviamente, analizzare

tutte le foto di tutte

le missioni sarebbe cosa

noiosa, oltre che

infinita. Dunque, ci

limiteremo a studiare

alcune immagini

“esemplari”, non più di

un paio per missione.

Missione Apollo 12.

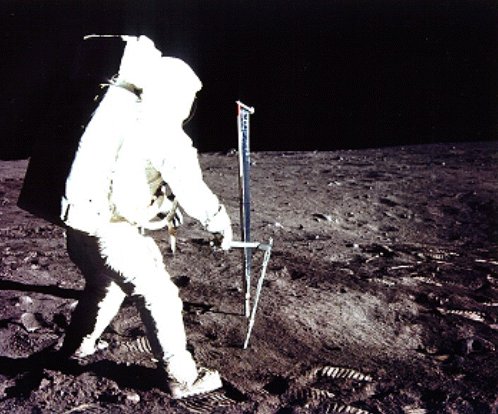

Alan Bean viene

fotografato da Charles

Conrad

AS12-49-7278

Il casco di Bean è ben

visibile per intero:

cosa ben strana, se si

considera che Conrad

aveva la macchina

fissata al petto ed era

al livello di Bean e che

il terreno sembrava

essere piano. Inoltre,

le ombre che si possono

vedere riflesse sulla

visiera dello stesso

Bean non seguono linee

parallele, come se ci

fossero più fonti di

luce. Ancora: il

contenitore che Bean

tiene in mano sembra

risplendere nella parte

inferiore, che, però,

non è rivolta verso la

luce. La sua luminosità

potrebbe essere dovuta

alla luce riflessa

proveniente dalla tuta

dell’astronauta;

tuttavia, il resto del

contenitore, dallo

stesso lato, appare

scuro.

AS14-66-9277

Questa immagine è stata

scattate durante la

missione Apollo 14.

Oltre a non vedere, come

al solito, alcun cratere

al di sotto del LEM,

possiamo notare un’altra

cosa assai strana.

Nonostante nessuno vi

abbia ancora messo piede

(e comunque, per farlo,

sarebbe dovuto passare

al di sotto dell’ugello

del modulo come se

ballasse il limbo…),

sotto il modulo di

escursione lunare si può

notare quella che sembra

l’impronta di uno

stivale.

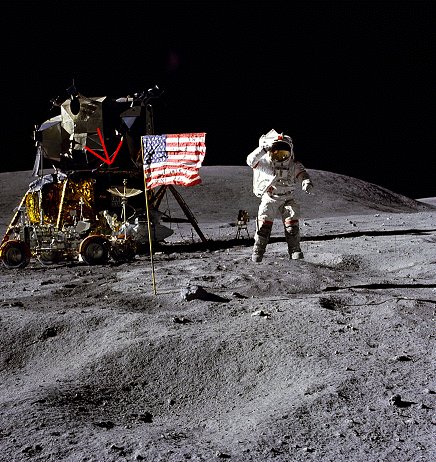

Missione Apollo 16.

Nonostante la parete del

LEM sia completamente in

ombra, buia, gli unici

dettagli facilmente

leggibili sono le targhe

“United States” e la

bandiera americana. Caso

strano…

AS16-113-18339

Un’altra immagine

dell’Apollo 16. Questa

immagine offre almeno

tre spunti di

riflessione.

AS16-107-17446

Il primo riguarda

l’antenna del Lunar

Rover, la “jeep dello

spazio” fornita agli

astronauti per le loro

escursioni lunari a

partire dalla missione

Apollo 12. Osservando

con attenzione

l’antenna, notiamo che

questa sembra

sovrapporsi ad una delle

“crocette”

dell’inquadratura. Due

sono le spiegazioni a

questo: o la fotografia

è stata ritoccata oppure

si tratta di un raro ma

possibile fenomeno di

rifrazione avvenuto

all’interno della

pellicola, dovuto ad una

sovraesposizione della

stessa.

Il secondo punto

riguarda la strana curva

a 90° lasciata dalle

gomme della Rover

lunare.

A meno che gli

astronauti non si

divertissero ad

organizzare rally sulla

luna (anche se un caso

c’è stato…), sgommando

usando il freno a mano,

possiamo pensare che si

tratti di tracce

lasciate dai tecnici e

fotografi che hanno

scattato le fotografie

del finto allunaggio.

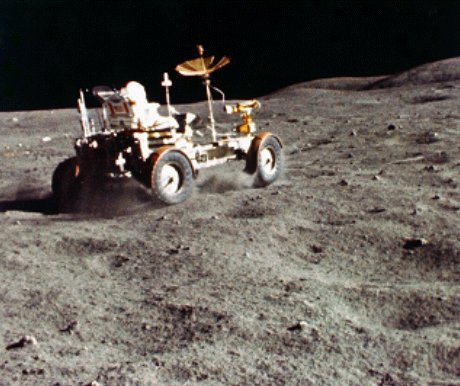

Altro particolare da

notare è l’incredibile

nitidezza delle impronte

dei copertoni,

difficilmente spiegabili

se si pensa che il suolo

lunare è estremamente

arido e polveroso. Come

si può constatare

osservando il nuvolone

di polvere alzato dalla

Rover in questa altra

immagine.

AP16-s72-37002

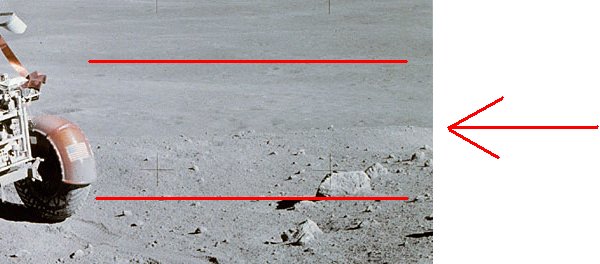

Il terzo ed ultimo punto

riguardante questa

immagine è quasi

clamoroso. Osservando lo

spazio compreso tra le

due linee, è possibile

notare sassi e pietrisco

terminino

improvvisamente su un

fondo piatto e sfuocato

e, cosa incredibile,

verticale,

perpendicolare al

terreno. Sembra quasi

una quinta teatrale…

Ora, una piccola

curiosità. La seguente

immagine è stata

catturata durante la

missione Apollo 11. Si

tratta di un’immagine

molto affascinante,

soprattutto per

l’effetto ed il gioco

cromatico scaturito dal

contrasto con la luce

solare.

AS11-40-5863-69

Un’attenta analisi di

questa immagine,

condotta aumentando la

luminosità, ha mostrato

la presenza di alcuni

ritocchi e cancellature,

camuffati, ovviamente,

operati sullo sfondo.

A prima vista,

ovviamente, questo

potrebbe far pensare che

si cercasse di

nascondere qualcosa.

Tuttavia, questa

immagine è stata

realizzata “a mosaico”,

unendo, cioè, varie

fotografie di piccoli

particolari, allo scopo

di ottenere

un’inquadratura più

ampia. E’ quello che,

per esempio, è stato

fatto, di recente, con

le foto scattate dalla

sonda spedita su Marte,

allo fine di avere una

visione panoramica

dell’ambiente marziano.

Tornando alla nostra

foto, dunque, è

possibile che queste

cancellature derivino

dalla costruzione

dell’immagine nella sua

totalità. Stavolta,

quindi, nessun tentativo

di “fregarci”…

Riguardo i motivi che

spinsero gli americani a

mettere su questo

spettacolo da circo,

peraltro riuscito ad una

prima occhiata solamente

superficiale, come si è

potuto notare osservando

le foto, il discorso si

fa più complesso. Nel

maggio del 1961, il

presidente John

Fitzgerald Kennedy aveva

pronunciato, davanti al

Congresso degli Stati

Uniti, questa frase:

“Prima che questo

decennio finisca, gli

Stati Uniti devono

mandare un uomo sulla

Luna e farlo tornare a

casa sano e salvo”. Una

sfida non da poco, che

apriva ufficialmente la

corsa alla conquista

umana dello spazio. La

prima medaglia di questa

gara fu però assegnata

ai russi, i quali, nel

1961, riuscirono a

spedire il primo uomo

nello spazio (Yuri

Gagarin, a bordo del

Vostok 1). Gli USA

arrivarono leggermente

in ritardo e si

dovettero accontentare

del secondo posto,

ottenuto riuscendo a

spedire, per la prima

volta, un uomo, John

Glenn, in orbita attorno

al pianeta. A questo

piccolo trionfo

americano seguì la

tragedia dell’Apollo 1,

che, nel 1967, durante

alcune esercitazioni,

esplose con tre

astronauti a bordo. I

tempi per il primo

allunaggio sembravano

allungarsi di molto.

Almeno per gli USA,

visto che la Russia

continuava a mietere

successi: a Gagarin, nel

1963, seguì la prima

donna nello spazio,

Valentina Tereshkova;

nel 1965 Aleksey Leonov

compì la prima

passeggiata spaziale;

nel 1966 il Lunik 9 fu

il primo oggetto creato

dall’uomo a raggiungere

il suolo lunare; nel

1968 lo Zond 5 compie

un’orbita attorno alla

Luna senza equipaggio.

Ovviamente, gli Stati

Uniti non potevano

sopportare che “quei

comunisti dei Russi”

arrivassero per primi

sulla Luna. Dobbiamo

ricordare che eravamo

nel periodo della Guerra

Fredda: una sconfitta in

campo spaziale degli USA

avrebbe significato una

sconfitta anche politica

ed ideologica, cosa,

ovviamente, da evitare a

tutti i costi. Ed i

costi, in questo caso,

furono relativamente

esigui. Nel suo libro,

Kaysing riferisce che,

allo scopo di avere il

primato nella corsa allo

spazio, la DIA (Defense

Intelligence Agency, i

servizi segreti della

difesa) e la NASA

falsificarono le

immagini ed i documenti

della missione Apollo

11. Dalla base Kennedy,

dunque, il 15 luglio

1969, fecero partire un

razzo Saturn V

completamente vuoto, che

ricadde al suolo non

appena l’attenzione del

pubblico venne meno.

Mentre tutto questo

avveniva, in un’enorme

caverna nel deserto del

Nevada scienziati,

astronauti e… fotografi

preparavano le foto

della missione, i

filmati e le

registrazioni radio tra

la base ed i moduli

spaziali. Non appena

tutto fu pronto, gli

astronauti entrarono in

un finto modulo di

rientro, che fu caricato

su un aereo e sganciato,

in diretta televisiva

mondiale, sull’oceano.

Dunque, partenza,

viaggio e ritorno a

casa: tutto era stato

documentato con

immagini, anche in

diretta televisiva. Come

se questo non bastasse,

onde evitare che gli

astronauti

involontariamente si

lasciassero scappare

qualche informazione

compromettente, il

governo e la NASA li

sottoposero ad un

accurato lavaggio del

cervello. Questo

spiegherebbe anche gli

innumerevoli problemi di

salute e disturbi

mentali cui tutti gli

astronauti sono andati

incontro al loro ritorno

sulla terra, problemi

che tutti i medici della

NASA hanno spiegato

tirando il ballo la

famosa “sindrome dello

spazio”. I motivi di

questa messa in scena,

abbiamo detto, sono

soprattutto di natura

politica, ideologica,

propagandistica. Ma

possiamo anche supporre

(ed è quello che fa

Kaysing) che tutta la

“favola” sia stata

costruita dalla NASA per

ottenere maggiori fondi

da parte del governo per

attuare serie ricerche e

reali programmi

spaziali. I fondi per la

NASA, infatti,

soprattutto dopo la

tragedia dell’Apollo 1,

erano stati notevolmente

ridotti. Anche perché

gli americani si stavano

impegnando con sempre

maggior foga, sia dal

punto di vista umano sia

dal punto di vista

economico, nella inutile

guerra in Vietnam. Ora,

ovviamente, dal punto di

vista della propaganda

politica, per il governo

americano sarebbe stata

più redditizia una

vittoria sulla terra

contro il “nemico rosso”

in carne ed ossa che a

distanza (siderale, in

questo caso), nello

spazio. Insomma, per

concludere, l’ipotesi di

Kaysing rimane

affascinante e non priva

di indizi reali e

plausibili. E’

difficile, almeno per un

momento, non crederci: è

difficile credere, come

afferma, che gli

astronauti siano giunti

sulla Luna con dei

computer che avevano

meno memoria di una

lavatrice…

BIBLIOGRAFIA

·

Bill Kaysing, Non

siamo mai andati sulla

Luna, Cult Media Net

Edizioni, Roma, 1997

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

·

www.apolloarchive.com/apollo_gallery.html

·

http://history.nasa.gov/alsj

·

www.nasa.gov

·

http://www.nexusitalia.com

- Immagine

AS11-40-5863-69 |