|

Giugno 1952. Messico,

sito archeologico della

città di Palenque. Dopo

tre anni di lungo

lavoro, tre anni di

tenace lavoro per

liberare quell’imponente

edificio dal soffocante

abbraccio della

vegetazione, finalmente

l’uomo poteva entrare

nelle antiche stanze di

quella poderosa

costruzione ed

esplorarle. Faceva

caldo, molto caldo,

l’aria era umida e lo

faceva sudare

copiosamente, inzuppando

e facendo aderire gli

abiti al corpo. Come se

non bastasse il quadro

climatico equatoriale,

anche l’eccitazione per

la scoperta aveva il suo

peso nello scombussolare

il suo bioritmo e la sua

situazione emotiva.

L’uomo osserva gli

spessi muri della

costruzione, ne osserva

le decorazioni e prova

ad immaginare quante e

quali mani abbiano

realizzato quelle opere

incredibili.

Quell’edificio,

anticamente luogo di

culto dedicato al re

Pacal, era conosciuto

come “tempio delle

iscrizioni”, poiché al

suo interno si potevano

ammirare ben 617 glifi,

l’antica forma di

scrittura del popolo dei

Maya. Il suo sguardo si

posa poi sul pavimento,

un pavimento che, pensa,

era stato calpestato per

l’ultima volta centinaia

di anni fa da uomini che

erano diventati ormai

polvere. La sua

attenzione viene

attirata da un

particolare: le pareti

del tempio sembravano

non congiungersi al

pavimento, ma andare

oltre; in un punto del

pavimento stesso, poi,

l’uomo osservò strani

fori praticati sulla

superficie di una lastra

e coperti con una doppia

fila di tasselli in

pietra. Si avvicinò per

esaminarli e notò che si

potevano asportare e che

si potevano infilare le

dita nei fori. Decise

allora di chiamare i

suoi uomini e di far

sollevare la lastra,

nella speranza che al di

sotto potesse esserci

qualcosa. Sollevata la

pesante pietra, ecco

apparire ai suoi occhi

un oscuro cunicolo

invaso dai detriti.

Nell’uomo l’eccitazione

andò aumentando e non

senza emozione ordinò ai

suoi uomini di ripulire

la scalinata che,

attraverso il cunicolo,

si snodava obliquamente

nelle profondità della

terra. Terminate le

operazioni di

ripulitura, l’uomo

decise di inoltrarsi nel

cunicolo. Alla fine

discesa, lunga 45

scalini, l’uomo si

ritrovò in un

pianerottolo

rettangolare sul quale

si aprivano due pozzi,

destinati un tempo, con

tutta probabilità,

all’entrata sia della

luce che dell’aria.

L’uomo ed i suoi

compagni osservarono

notarono poi un’altra

scalinata, che si

snodava sempre più in

profondità nella terra.

Percorsa anche

quell’altra rampa, ad

ormai trenta metri di

profondità l’uomo si

trovò davanti un

corridoio orizzontale

sbarrato da un muro;

rimosso anche questo

ostacolo, apparvero,

sparsi a terra un po’

dovunque, vasi, oggetti

di giada ed anche una

perla. La presenza di

questi reperti assumeva

importanza determinante

nella circostanza,

soprattutto perché

ricordavano i doni

sacrificali posti

davanti o comunque in

prossimità delle celle

funerarie egizie. Oltre

questi oggetti, furono

rinvenute le ossa di sei

individui, cinque uomini

e una donna,

probabilmente sei

giovani nobili

sacrificati o

sacrificatisi a custodia

di qualcosa di molto

importante. Percorrendo

ancora il corridoio,

l’uomo giunse infine

davanti ad una porta

sbarrata. Con un nodo

alla gola, l’uomo aprì

anche quella porta: ciò

che vide oltre fu una

stanza triangolare di 10

metri per 4 ed altra 7

metri, le cui pareti

erano completamente

ricoperte di geroglifici

e bassorilievi

rappresentanti i “nove

signori della notte”, i

guardiani dei nove regni

degli inferi della

mitologia maya. Al

centro della stanza,

come mai avrebbe

immaginato, un sarcofago

di pietra. Solo questo

fatto rappresentava una

scoperta incredibile,

visto che mai era stata

rinvenuta una tomba maya

con una sepoltura: i

templi avevano sempre

avuto funzione di luogo

di culto, mai di luogo

di sepoltura. L’uomo si

avvicinò ad esso e ne

toccò la superficie.

Chiuse gli occhi e cercò

di immaginare scavatori

e decoratori che si

affaccendavano nella

realizzazione di

quell’immane sepolcro.

Poi aprì gli occhi ed

osservò il coperchio del

sarcofago: i disegni su

di esso erano

assolutamente unici ed

altrettanto misteriosi.

Desideroso di andare

avanti nell’esplorazione

di quella stanza

(dopotutto era il suo

lavoro), l’uomo ordinò

che il coperchio della

tomba fosse sollevato.

Alla luce delle torce

apparvero i resti di un

uomo con il volto

coperto da una splendida

maschera verde fatta di

pezzetti di giada uniti

a mosaico: gli occhi

erano di conchiglia e le

iridi di ossidiana.

Tutto intorno erano

sparpagliate un’infinità

di oggetti preziosi.

Con un po’ di fantasia è

probabilmente questa la

scena cui avremmo

assistito anche noi se,

nel giugno del 1952,

avessimo fatto parte

della spedizione

scientifica condotta

dall’uomo protagonista

del nostro breve

racconto. L’uomo in

questione era un

archeologo messicano di

nome Alberto Ruz

Lhuillier. Il personaggi

sepolto nella tomba era

il re maya Pacal. La

lastra a copertura del

suo sepolcro è oggi nota

come Lastra di Palenque.

Oltre ad essere un

oggetto archeologico

estremamente importante,

essa rappresenta anche

uno dei più misteriosi

ed eccitanti quesiti

della storia.

Prima di entrare nello

specifico ed analizzare

compiutamente la Lastra

di Palenque, è opportuno

delineare un breve

tratto

storio-social-politico

della civiltà maya e del

luogo dove la Lastra fu

ritrovata, cioè la città

di Palenque.

La civiltà Maya fiorisce

all’incirca tra il 100

ed il 900 d.C. La loro

zona è molto vasta e

copre i territori

dell’odierno Messico

meridionale, il

Guatemala, l’Honduras,

il Belize ed il

Salvador. Inizialmente,

la loro civiltà è

organizzata in centri

abitati non più ampi di

piccoli villaggi; in

seguito, però, forse per

sfuggire all’influenza

del popolo di

Teotihuacan, si

concentrano sempre più a

sud. Tra il 200 ed il

300 inizia quello che

gli studiosi chiamo

“periodo classico”,

caratterizzato dalla

nascita di un grande

numero di città e da una

eccezionale fioritura di

architettura, scultura,

pittura, da un primato

delle conoscenze

scientifiche. I Maya

praticano una scrittura

a geroglifici e

pittogrammi. Gran parte

dei loro scritti sono

stati bruciati dagli

spagnoli conquistatori

perché “opera del

demonio”; soltanto tre

testi si sono salvati e

si trovano oggi nelle

biblioteche di Dresda,

Parigi e Madrid.

Fortunatamente,

moltissime iscrizioni su

pietra si sono

conservate.

I Maya si basano su un

calendario molto

preciso, con due diverse

misurazioni del tempo:

una rituale di 260

giorni; l’altra solare,

di 365 giorni divisi in

18 mesi di 20 giorni

ciascuno più un periodo

aggiuntivo di 5 giorni.

Altrettanto precise sono

le loro conoscenze in

campo astronomico (sanno

calcolare con esattezza

le eclissi di sole e

l’anno di Venere).

Queste conoscenze sono

rese possibili da una

profonda sapienza

metamerica, soprattutto

eccezionale per

l’invenzione dello zero,

sconosciuto ai Fenici ed

ai Romani, introdotto in

Italia dall’India agli

inizi del 200. Tutte le

conoscenze sono

applicate ai campi

astrologico-religiosi.

Tutto fa pensare che sia

esistito davvero un

abisso culturale tra la

classe sacerdotale e la

classe dei contadini,

costretti a lavorare nei

campi con metodi

primitivi. Non sappiamo

dove siano avvenuti i

processi di formazione

di queste conoscenze,

così come non sappiamo

nulla circa la storia

dell’insediamento maya:

in quei luoghi non

esiste nessuna

condizione di base

(niente terreno fertile,

niente fiumi da

utilizzare come mezzi di

comunicazione, niente

terreni pianeggianti,

clima insopportabile)

che permetta lo sviluppo

di una civiltà.

Lo stato maya non

esiste. Esistono molte

città stato,

indipendenti le une

dalle altre. Al vertice

della gerarchia sociale

stanno i sacerdoti ed un

monarca, da cui

dipendono i capi dei

villaggi; la società è

composta da popolo

minuto, contadini e

schiavi. Il lavoro del

contadino maya è

faticoso, assorbito in

gran parte a disboscare

la foresta tropicale con

rudimentali arnesi in

pietra; si allevano

cani, tacchini, api;

gran parte del tempo è

dedicato alla

costruzione dei templi,

giganteschi, fatti con

materiali che spesso non

si trovano nel luogo, ma

vengono tagliati e

spostati (come non si

sa).

La famiglia maya è

monogamica; l’economia

si fonda sulla caccia,

sulla pesca, sulla

coltivazione del mais.

L’abbigliamento consiste

in brache lunghe sino al

ginocchio e decorate per

gli uomini, di una gonna

di cotone e una blusa,

entrambe ricamate, per

le donne; le classi

superiori usano spesso

ornarsi di giada e di

piume. L’idea di

bellezza è diversa

rispetto a quella degli

europei: ai neonati

delle famiglie nobili

viene serrato il cranio

tra due assi, per

produrre una

deformazione ed un

allungamento, segni di

bellezza; lo strabismo è

considerato una dote, sì

che, per provocarlo, si

appendono palle di legno

agli occhi dei neonati;

orecchie, labbra, naso

vengono perforati per

inserirvi degli

ornamenti; i giovani

amano dipingersi di

nero, gli adulti di

rosso.

I Maya si distinguono o

si dispersero per motivi

sconosciuti: forse per

una catastrofe naturale

(ma è un’ipotesi poco

probabile, visto che gli

edifici sono integri ed

intatti), forse per una

rivolta contadina, forse

per un’invasione

straniera, forse per un

aumento eccessivo della

popolazione, forse per

una circostanze di cause

che provocò

l’inaridimento del

territorio e

l’impossibilità di

sfruttare l’agricoltura

come unico mezzo di

sostentamento.

Vediamo ora di

presentare la città di

Palenque.

La città si trova nelle

tierras calientes,

dove si incontrano la

piana del Campeche e gli

altipiani del Chiapas,

quasi al centro della

penisola dello Yucatan,

al confine tra Messico e

Guatemala. Si dice che

Palenque sia stata la

più grande città

dell’emisfero

occidentale; poi, circa

11 secoli fa, senza un

apparente motivo, la

popolazione la abbandonò

e la lasciò alla

giungla.

Quando nel 1519 Cortés

sbarcò in Messico,

Palenque era già una

città fantasma sommersa

dalla giungla. Il nome

originario della città

era Na Chan Caan, cioè

“la casa del serpente

piumato” o “gran città

dei serpenti”; tuttavia,

poiché si trovava vicino

all’insediamento

spagnolo di Santo

Domingo di Palenque, che

era stato circondato da

uno steccato in legno

per evitare gli attacchi

da parte degli indios,

l’antico centro maya fu

ribattezzato proprio

Palenque, cioè

“steccato”.

Le rovine sono

riscoperte una prima

volta dal vescovo Numes

de la Vega nel 1691.

Tuttavia, bisognerà

aspettare la fine del

XVIII secolo perché uno

spagnolo, Antonio del

Rio, ne ritrovi le rovine. Nel

suo rapporto del Rio

scriveva che gli edifici

avevano una architettura

del tutto simile a

quella romana, egizia e

di altri popoli. La

pubblicazione di questo

rapporto fu ad opera di

Paul Felix Cabrera che

giunse alla conclusione

che i Cartaginesi, prima

delle guerre puniche

(264 a.C.), erano giunti

in Messico ed avevano

dato origine al popolo

degli Olmechi. Le sue

ricerche, però, non

avranno seguito, e

Palenque sarà nuovamente

dimenticata. Nel 1830 ci

fu una riscoperta della

città da parte di un

soldato di ventura, Jean

Frédéric Waldeck, che

rimase nella zona per

più di tre anni,

realizzando diversi

schizzi dei ruderi.

Rimasta per secoli

nascosta dalla

vegetazione, la città fu

riscoperta nuovamente

nell’aprile del 1840

dall’avvocato americano

John Stephens e dal

disegnatore inglese

Frederick Catherwood, i

quali erano in marcia

nella terribile giungla

dello Yucatan, a circa

500 chilometri di

distanza dall’antica

città di Copan, un altro

importante insediamento

del popolo Maya. Essendo

stati preceduti nel

secolo precedente

soltanto da spedizioni

militari spagnole, e due

non avevano con loro né

dati né carte

sufficienti per

localizzare con

precisione Palenque. Fu

quasi un caso, quindi,

il comparire improvviso

fra la fitta vegetazione

del primo lastricato

stradale che li avrebbe

condotti fino all’antica

città.

ritrovi le rovine. Nel

suo rapporto del Rio

scriveva che gli edifici

avevano una architettura

del tutto simile a

quella romana, egizia e

di altri popoli. La

pubblicazione di questo

rapporto fu ad opera di

Paul Felix Cabrera che

giunse alla conclusione

che i Cartaginesi, prima

delle guerre puniche

(264 a.C.), erano giunti

in Messico ed avevano

dato origine al popolo

degli Olmechi. Le sue

ricerche, però, non

avranno seguito, e

Palenque sarà nuovamente

dimenticata. Nel 1830 ci

fu una riscoperta della

città da parte di un

soldato di ventura, Jean

Frédéric Waldeck, che

rimase nella zona per

più di tre anni,

realizzando diversi

schizzi dei ruderi.

Rimasta per secoli

nascosta dalla

vegetazione, la città fu

riscoperta nuovamente

nell’aprile del 1840

dall’avvocato americano

John Stephens e dal

disegnatore inglese

Frederick Catherwood, i

quali erano in marcia

nella terribile giungla

dello Yucatan, a circa

500 chilometri di

distanza dall’antica

città di Copan, un altro

importante insediamento

del popolo Maya. Essendo

stati preceduti nel

secolo precedente

soltanto da spedizioni

militari spagnole, e due

non avevano con loro né

dati né carte

sufficienti per

localizzare con

precisione Palenque. Fu

quasi un caso, quindi,

il comparire improvviso

fra la fitta vegetazione

del primo lastricato

stradale che li avrebbe

condotti fino all’antica

città.

Gli scavi archeologici

iniziarono soltanto nel

1930, diretti

dall’archeologo M. A.

Fernandez in

collaborazione con F.

Blom e Ruz Lhuillier. Fu

nel corso di questi

lavori che vennero

riportati alla luce

numerosi templi;

soprattutto è da

ricordare la scoperta

del Tempio delle

Iscrizioni che in futuro

avrebbe rivelato una

scoperta sensazionale.

Palenque, insieme ai

centri cerimoniali di

Copan, Tikal e Calakmul,

fu considerata dagli

antichi Maya come uno

dei quattro angoli

dell’universo. Secondo

la tradizione, il

fondatore della città fu

Makin Pacal, nome che

significa “Grande Scudo

Sole”. Secondo gli

antichi documenti, il

sovrano Pacal era nato

il 26 marzo 603 da Chan

Bahlum Mo, suo padre, e

dalla nobile Zac Kuk,

membro di una delle

famiglie locali

dominanti. Salì al trono

nel 615, all’età di 12

anni, e regnò per oltre

68 anni prima di morire

il 31 agosto 683. Il 22

marzo 626 sposò

Tz’ak

Ahwal, da cui ebbe due

figli, Chan Bahlum,

designato come erede, e

Chan Hoch Chitam.

Durante il suo regno

dovette affrontare due

diversi attacchi

sferrati dal signore

della città di Calakmul,

più altre guerre dalle

quali Pacal uscì

vittorioso,

stabilizzando così il

suo regno e garantendo

il diritto alla

successione sul trono di

suo figlio. Questi gli

succedette all’età di 50

anni e morì, nel 702,

dopo aver regnato per 18

anni. Il regno di questi

due sovrani, costruttori

di quasi tutti gli

edifici più importanti

della città, coprì in

pratica tutto il settimo

secolo. Sempre secondo i

testi, la costruzione

del tempio cominciò nel

675 e fu completata nel

692 da Chan Bahlum nove

anni dopo sua la

morte. Sebbene il sito

fosse già occupato nel I

sec. a.C., la città

conosce il suo massimo

splendore nel VII sec.

d.C., quando il regno è

guidato dal sovrano Kin

Pacal e poi da suo

figlio Chan Bahlum. Il

centro è un magnifico

esempio di architettura

maya di epoca classica,

paragonabile solo a

Tikal in Guatemala e a

Copán in Honduras.

Quello che oggi vediamo

di Palenque non è che

una minima parte di una

città che si estendeva

per ben 15 chilometri

quadrati. Gli edifici

più importanti, come il

Gruppo della Croce, il

Tempio delle Iscrizioni

e il Palazzo, sono tutti

databili ad un periodo

che va dall’inizio del

VII secolo alla metà

dell’VIII secolo, quando

Palenque e i suoi

sovrani dominavano un

vasto territorio.

Palenque presenta uno

stile architettonico di

particolare bellezza:

doveva apparire

grandiosa al tempo del

suo massimo splendore,

con le piramidi dipinte

di rosso avvolte dal

verde cupo della

vegetazione. L’utilizzo

dello stucco, che

ricopre interamente gli

edifici, ha permesso

agli artisti locali di

creare decorazioni di

elevato livello

estetico. Palenque è la

vera “capitale” dello

stucco, la città in cui

questo materiale si è

meglio conservato grazie

all’umidità della

foresta tropicale, e che

presenta più di ogni

altra il gusto

decorativo che dominava

l’architettura maya. Dal

punto di vista

architettonico Palenque

presenta caratteri

unici, come i tetti

inclinati a mansarda,

che avevano forse la

funzione di proteggere i

delicati rilievi a

stucco collocati sui

muri esterni. Edifici

singolari come la torre

del Palacio o il Tempio

delle Iscrizioni con la

sua tomba nascosta,

sanciscono l’originalità

della cultura artistica

di Palenque. Snelle

cresterías, alte

merlature traforate,

elevano e alleggeriscono

gli edifici. Le

cresterías hanno una

esplicita funzione

estetica, slanciando i

tozzi edifici che

assumono una leggerezza

formale superiore a

quella concessa dalle

spesse strutture

murarie. Tz’ak

Ahwal, da cui ebbe due

figli, Chan Bahlum,

designato come erede, e

Chan Hoch Chitam.

Durante il suo regno

dovette affrontare due

diversi attacchi

sferrati dal signore

della città di Calakmul,

più altre guerre dalle

quali Pacal uscì

vittorioso,

stabilizzando così il

suo regno e garantendo

il diritto alla

successione sul trono di

suo figlio. Questi gli

succedette all’età di 50

anni e morì, nel 702,

dopo aver regnato per 18

anni. Il regno di questi

due sovrani, costruttori

di quasi tutti gli

edifici più importanti

della città, coprì in

pratica tutto il settimo

secolo. Sempre secondo i

testi, la costruzione

del tempio cominciò nel

675 e fu completata nel

692 da Chan Bahlum nove

anni dopo sua la

morte. Sebbene il sito

fosse già occupato nel I

sec. a.C., la città

conosce il suo massimo

splendore nel VII sec.

d.C., quando il regno è

guidato dal sovrano Kin

Pacal e poi da suo

figlio Chan Bahlum. Il

centro è un magnifico

esempio di architettura

maya di epoca classica,

paragonabile solo a

Tikal in Guatemala e a

Copán in Honduras.

Quello che oggi vediamo

di Palenque non è che

una minima parte di una

città che si estendeva

per ben 15 chilometri

quadrati. Gli edifici

più importanti, come il

Gruppo della Croce, il

Tempio delle Iscrizioni

e il Palazzo, sono tutti

databili ad un periodo

che va dall’inizio del

VII secolo alla metà

dell’VIII secolo, quando

Palenque e i suoi

sovrani dominavano un

vasto territorio.

Palenque presenta uno

stile architettonico di

particolare bellezza:

doveva apparire

grandiosa al tempo del

suo massimo splendore,

con le piramidi dipinte

di rosso avvolte dal

verde cupo della

vegetazione. L’utilizzo

dello stucco, che

ricopre interamente gli

edifici, ha permesso

agli artisti locali di

creare decorazioni di

elevato livello

estetico. Palenque è la

vera “capitale” dello

stucco, la città in cui

questo materiale si è

meglio conservato grazie

all’umidità della

foresta tropicale, e che

presenta più di ogni

altra il gusto

decorativo che dominava

l’architettura maya. Dal

punto di vista

architettonico Palenque

presenta caratteri

unici, come i tetti

inclinati a mansarda,

che avevano forse la

funzione di proteggere i

delicati rilievi a

stucco collocati sui

muri esterni. Edifici

singolari come la torre

del Palacio o il Tempio

delle Iscrizioni con la

sua tomba nascosta,

sanciscono l’originalità

della cultura artistica

di Palenque. Snelle

cresterías, alte

merlature traforate,

elevano e alleggeriscono

gli edifici. Le

cresterías hanno una

esplicita funzione

estetica, slanciando i

tozzi edifici che

assumono una leggerezza

formale superiore a

quella concessa dalle

spesse strutture

murarie.

Numerosi templi hanno

struttura simile: sono

elevati su piccole

piramidi, sovrastati da

merlature, ricoperti da

rilievi in stucco, sia

sulle pareti sia sul

tetto. Internamente gli

spessi muri lasciano

liberi soltanto spazi

angusti, un portico

lungo tutta la parete

d’ingresso e sul retro

un santuario con due

stanze laterali. In tali

templi, di piccole

dimensioni, i santuari

ospitano i simboli del

dio cui sono dedicati:

lastre di pietra

decorate in modo

superbo, veri capolavori

dell’arte precolombiana. Al centro della città,

su una piattaforma alta

10 metri, venne eretto

il cosiddetto Palacio.

In realtà si tratta di

più edifici che si

addossano l’uno

all’altro e che furono

costruiti in un arco di

120 anni. La struttura

più antica, attorno alla

quale si sono sviluppate

le successive, sarebbe

databile al 600 d.C.

circa, anni in cui

Palenque era governata

dalla regina Zak Kuk,

madre di Pacal. Tutti

gli edifici si aprono su

delle corti interne e

sono decorati con scene

di incoronazione o di

imprese dei sovrani e

ciò fa pensare che

l’intero complesso fosse

usato come residenza per

la classe dirigente o

comunque come centro

amministrativo del

potere. Come in quasi

tutte le città maya, le

costruzioni di Palenque

erano coperte da uno

strato di stucco rosso,

su cui spiccavano i

rilievi dipinti in

colori sgargianti, come

giallo, verde e blu. I

bassorilievi e gli

stucchi del Palazzo sono

di incredibile finezza

stilistica e i

personaggi sono ritratti

realisticamente, come

nella scena in cui Pacal

riceve le insegne reali

dalla regina-madre. Come

simbolo del potere e

della forza di Palenque

appaiono numerose

rappresentazioni di

schiavi, talvolta anche

di alto rango a

giudicare dalle vesti

sfarzose.

Al centro della città,

su una piattaforma alta

10 metri, venne eretto

il cosiddetto Palacio.

In realtà si tratta di

più edifici che si

addossano l’uno

all’altro e che furono

costruiti in un arco di

120 anni. La struttura

più antica, attorno alla

quale si sono sviluppate

le successive, sarebbe

databile al 600 d.C.

circa, anni in cui

Palenque era governata

dalla regina Zak Kuk,

madre di Pacal. Tutti

gli edifici si aprono su

delle corti interne e

sono decorati con scene

di incoronazione o di

imprese dei sovrani e

ciò fa pensare che

l’intero complesso fosse

usato come residenza per

la classe dirigente o

comunque come centro

amministrativo del

potere. Come in quasi

tutte le città maya, le

costruzioni di Palenque

erano coperte da uno

strato di stucco rosso,

su cui spiccavano i

rilievi dipinti in

colori sgargianti, come

giallo, verde e blu. I

bassorilievi e gli

stucchi del Palazzo sono

di incredibile finezza

stilistica e i

personaggi sono ritratti

realisticamente, come

nella scena in cui Pacal

riceve le insegne reali

dalla regina-madre. Come

simbolo del potere e

della forza di Palenque

appaiono numerose

rappresentazioni di

schiavi, talvolta anche

di alto rango a

giudicare dalle vesti

sfarzose.

Davanti al Palacio,

sulla riva opposta del

fiume che attraversava

la città, sorge un

gruppo omogeneo di tre

templi: il Tempio della

Croce, quello della

Croce Fogliata e il

Tempio del Sole. Questo

gruppo fu fatto erigere

dal re Chan Bahlum (o

Chan Balám - Serpente

Giaguaro), figlio del

potente sovrano Pacal,

per celebrare la sua

ascesa al trono nel 683

d.C.

La struttura è simile

per tutti e tre i

templi: su una

piattaforma artificiale

o naturale si eleva un

edificio a pianta

rettangolare sul cui

tetto si alza una

cresta, in origine

ornata con figure di

stucco. Coperti da

decorazioni erano anche

gli spioventi del tetto

e i pilastri che

scandiscono la facciata.

L’interno è diviso in

tre stanze e quella

centrale custodisce un

piccolo santuario con

pannelli a rilievo.

Il Tempio della Croce,

il primo probabilmente

ad essere stato

costruito, venne

chiamato così perché il

grande pannello interno

mostra un Albero della

Vita (la

ceiba che

affonda le radici nell’Inframondo,

attraversa il mondo

degli uomini con il suo

tronco e arriva al Cielo

con i suoi rami) che

agli occhi dei primi

scopritori apparve come

un Croce. Ai lati

dell’Albero si vede il

re Pacal che trasmette

al figlio i simboli del

potere.

Nel rilievo del Tempio

della Croce Fogliata

l’Albero della Vita è

ornato da pannocchie di

mais, un simbolo di

fertilità rafforzato

dall’immagine di Chan

Bahlum che si appresta a

compiere un

autosacrificio.

Il Tempio del Sole

mostra invece dei

giaguari e si pensa

quindi che fosse

dedicato ai sacrifici e

alla guerra.

Ai tre Templi erano

associate altrettante

divinità di cui non si

conoscono i nomi e

perciò chiamate “Triade

di Palenque”. Citati

anche nel libro sacro

Popol Vuh,

sono dei che

rappresentano i diversi

aspetti del Sole e che

venivano considerati dai

Maya i progenitori delle

stirpi reali. Anche a

Palenque una vasta area

è destinata al Gioco

della Palla (nell’area

Maya si sono scoperti

circa quaranta campi di

gioco). Erano

costruzioni rettangolari

a forma di doppio T

circondate da mura: un

anello di pietra conficc ato

perpendicolarmente su

una parete fungeva da

porta attraverso la

quale doveva passare il

pallone. Venivano

chiamati “campi di gioco

degli dei”, perché il

gioco era una vera e

propria cerimonia

religiosa. Il pallone

era formato da una

grossa palla di caucciù,

massiccia ma anche molto

elastica del peso di tre

chilogrammi, la quale

non poteva essere

colpita, come ricorda il

Codice Mendoza,

“se non con la giuntura

della coscia, o del

braccio, o del gomito;

chiunque la toccava con

la mano o col piede o

con qualunque altra

parte del corpo perdeva

un punto. Chiunque

faceva passare il

pallone per il buco, ciò

che di rado accadeva,

vinceva la partita”. Il

senso profondo del gioco

sta appunto nel suo

valore sacrale:

rimettere in moto il

Sole, rinnovando

ritualmente il gesto

dell’Essere supremo che

crea il cosmo, mettendo

in moto tempo e spazio.

Gli anelli di pietra

recavano frequentemente

l’immagine del Sole o

simboli celesti sui due

lati. Già nell’VIII

secolo la città subisce

una sempre più forte

influenza da parte di

Toniná, un sito maya

distante un’ottantina di

chilometri, ma la

definitiva decadenza e

il successivo abbandono

avvengono soltanto nel X

secolo, probabilmente a

causa dell’arrivo di

nuove popolazioni

provenienti dal Golfo

del Messico. Gran parte

della sua storia

Palenque la porta

scritta su i suoi

monumenti sotto forma di

rilievi o di glifi e

l’universo maya si

esprime attraverso le

sue architetture: il

mondo dei mortali è

rappresentato dal

Palacio e il mondo degli

dei dai Templi del

Gruppo della Croce,

mentre il Tempio delle

Iscrizioni è il luogo

dove l’uomo si fa dio. ato

perpendicolarmente su

una parete fungeva da

porta attraverso la

quale doveva passare il

pallone. Venivano

chiamati “campi di gioco

degli dei”, perché il

gioco era una vera e

propria cerimonia

religiosa. Il pallone

era formato da una

grossa palla di caucciù,

massiccia ma anche molto

elastica del peso di tre

chilogrammi, la quale

non poteva essere

colpita, come ricorda il

Codice Mendoza,

“se non con la giuntura

della coscia, o del

braccio, o del gomito;

chiunque la toccava con

la mano o col piede o

con qualunque altra

parte del corpo perdeva

un punto. Chiunque

faceva passare il

pallone per il buco, ciò

che di rado accadeva,

vinceva la partita”. Il

senso profondo del gioco

sta appunto nel suo

valore sacrale:

rimettere in moto il

Sole, rinnovando

ritualmente il gesto

dell’Essere supremo che

crea il cosmo, mettendo

in moto tempo e spazio.

Gli anelli di pietra

recavano frequentemente

l’immagine del Sole o

simboli celesti sui due

lati. Già nell’VIII

secolo la città subisce

una sempre più forte

influenza da parte di

Toniná, un sito maya

distante un’ottantina di

chilometri, ma la

definitiva decadenza e

il successivo abbandono

avvengono soltanto nel X

secolo, probabilmente a

causa dell’arrivo di

nuove popolazioni

provenienti dal Golfo

del Messico. Gran parte

della sua storia

Palenque la porta

scritta su i suoi

monumenti sotto forma di

rilievi o di glifi e

l’universo maya si

esprime attraverso le

sue architetture: il

mondo dei mortali è

rappresentato dal

Palacio e il mondo degli

dei dai Templi del

Gruppo della Croce,

mentre il Tempio delle

Iscrizioni è il luogo

dove l’uomo si fa dio.

Nonostante l’estrema

bellezza ed il grande

fascino del luogo,

occorrerà concentrare la

nostra attenzione sul

Tempio delle Iscrizioni,

il luogo all’interno del

quale fu rinvenuta la

Lastra. Il Tempio delle

Iscrizioni (databile

attorno al 690 d.C.) non

è soltanto un luogo

sacro, ma la

testimonianza in pietra

della dinastia più

potente di Palenque. I

pilastri della facciata

sono decorati con

stucchi che mostrano il

re Pacal insieme al Dio

Kukulkan, una divinità

legata alla classe

regnante. In origine i

rilievi erano dipinti e

i colori non venivano

scelti a caso, ma

avevano un significato

ben preciso: il rosso

serviva per dipingere il

corpo umano e le parti

umane delle figure

antropomorfe ed era

quindi il colore del

mondo degli uomini; il

giallo veniva usato per

le immagini dei

giaguari, delle piante

acquatiche e dei

serpenti, tutti simboli

dell’Inframondo; il blu

era invece il colore del

Cielo e in questa

tonalità erano

rappresentati gli dei e

gli attributi divini del

re.

Sulle pareti interne del

Tempio sono scolpiti più

di 600 glifi che

illustrano quasi 150

anni di storia della

città. Grazie a queste

immagini l’epigrafista

tedesco Heinrich Berlin

riuscì nel 1958 a

individuare i cosiddetti

“glifi emblematici”

(glifi che indicano nomi

di sovrani o di città

come i cartigli degli

antichi egizi) che

fecero fare un grande

passo avanti per la

decifrazione della

scrittura maya.

Entriamo nel tempio e

percorriamo le scale ed

i corridoi che, più di

50 anni fa, Alberto Ruz

Lhuillier percorse prima

di noi. Alla fine della

discesa troveremo la

camera sepolcrale di re

Pacal.

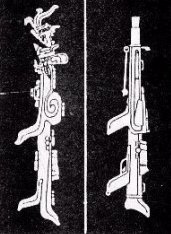

Una

prima curiosità ci si

para davanti non già sul

sepolcro o sul suo

coperchio, ma su una

stele presente nella

stanza. Abbiamo d Una

prima curiosità ci si

para davanti non già sul

sepolcro o sul suo

coperchio, ma su una

stele presente nella

stanza. Abbiamo d etto

all’inizio che sulle

pareti della stanza del

sarcofago appaiono

raffigurati i “nove

signori della notte”, i

guardiani dei nove regni

degli inferi della

mitologia maya. Vicino

ad uno di questi, in

piedi, appare un uomo: i

suoi tratti somatici

sono assai simili a

quelli dell’uomo

raffigurato sulla

Lastra; i suoi abiti

sono estremamente

lussuosi ed eleganti

(almeno per i canoni

dell’epoca e per la

cultura). Nella mano

destra dell’uomo della

stele uno strano oggetto

non meglio identificato.

A suffragare e

rafforzare questa

ipotesi, l’idea che

quelle che vediamo

all’estremità superiore

siano fiamme, provocate,

possiamo pensare, dalla

detonazione del colpo o

dalla fiamma del

lanciafiamme. Insomma, è

possibile che l’uomo

raffigurato nella stele

trovata nella camera

sepolcrale di re Pacal

sia un antico guerriero

maya armato con un

moderno fucile o

lanciafiamme. etto

all’inizio che sulle

pareti della stanza del

sarcofago appaiono

raffigurati i “nove

signori della notte”, i

guardiani dei nove regni

degli inferi della

mitologia maya. Vicino

ad uno di questi, in

piedi, appare un uomo: i

suoi tratti somatici

sono assai simili a

quelli dell’uomo

raffigurato sulla

Lastra; i suoi abiti

sono estremamente

lussuosi ed eleganti

(almeno per i canoni

dell’epoca e per la

cultura). Nella mano

destra dell’uomo della

stele uno strano oggetto

non meglio identificato.

A suffragare e

rafforzare questa

ipotesi, l’idea che

quelle che vediamo

all’estremità superiore

siano fiamme, provocate,

possiamo pensare, dalla

detonazione del colpo o

dalla fiamma del

lanciafiamme. Insomma, è

possibile che l’uomo

raffigurato nella stele

trovata nella camera

sepolcrale di re Pacal

sia un antico guerriero

maya armato con un

moderno fucile o

lanciafiamme.

Visto questo strano e

misterioso personaggio,

procediamo nella nostra

esplorazione ed

avviciniamoci al

sepolcro.

Prima

di analizzare la Lastra,

diamo un’occhiata a ciò

che copriva. Il

sarcofago nel suo

insieme risultò

collegato alla soglia

della cripta con una

strana modanatura di

calce, che si

trasformava poi

addirittura in una

condotta vuota. Questa

seguiva le scale fino al

congiungimento con la

lastra rimossa dagli

archeologi sul pavimento

del tempio nel momento

in cui fu iniziata

l’esplorazione

dell’interno della pira Prima

di analizzare la Lastra,

diamo un’occhiata a ciò

che copriva. Il

sarcofago nel suo

insieme risultò

collegato alla soglia

della cripta con una

strana modanatura di

calce, che si

trasformava poi

addirittura in una

condotta vuota. Questa

seguiva le scale fino al

congiungimento con la

lastra rimossa dagli

archeologi sul pavimento

del tempio nel momento

in cui fu iniziata

l’esplorazione

dell’interno della pira mide;

una sorta di

collegamento magico fra

il sepolto (un probabile

principe divinizzato), e

l’Ah Kin Mai, ovvero il

sommo sacerdote. Il

sarcofago, all’interno

intonacato di rosso

cinabro, conteneva il

corpo di un uomo posto

in posizione supina e

senza apparenti lesioni.

L’uomo che vi era

sepolto era chiamato

halac uinic, ossia il

“Vero Uomo”. Era alto

173 centimetri: fatto,

questo, di particolare

rilievo, visto che

l’altezza media dei Maya

era attorno ai 150

centimetri. L’età che

approssimativamente si

può assegnare al corpo

contenuto nel sarcofago

è circa 40 anni. Ora,

iscrizioni varie

affermano che quella era

ed è la tomba di re

Pacal, il quale visse

per 80 anni, tra il 603

ed il 683. Considerando

che il corpo contenuto

nel sarcofago appare

appartenere ad un uomo

di 40 circa di età,

possiamo fare due

supposizioni: o Pacal

non dimostrava i suoi

anni, oppure quello non

è il suo corpo. Abbiamo

detto, più sopra, come

fosse usanza estetica

dei Maya quella di

schiacciare il cranio

dei neonati allo scopo

di deformarlo. A

dispetto di questa

usanza, il corpo nel

sepolcro non presenta

questo tipo di

deformazione (e neanche

le altre caratteristiche

deformazioni dentarie):

questo fatto, unito al

dato della sua

relativamente

impressionante altezza,

ci può far supporre che

il corpo contenuto nel

sarcofago non sia quello

di Pacal, forse nemmeno

di un uomo maya. A

suffragio di

quest’ipotesi un altro

fatto: l’ analisi del

cranio nei punti “Glebella”,

“Nasion”, mide;

una sorta di

collegamento magico fra

il sepolto (un probabile

principe divinizzato), e

l’Ah Kin Mai, ovvero il

sommo sacerdote. Il

sarcofago, all’interno

intonacato di rosso

cinabro, conteneva il

corpo di un uomo posto

in posizione supina e

senza apparenti lesioni.

L’uomo che vi era

sepolto era chiamato

halac uinic, ossia il

“Vero Uomo”. Era alto

173 centimetri: fatto,

questo, di particolare

rilievo, visto che

l’altezza media dei Maya

era attorno ai 150

centimetri. L’età che

approssimativamente si

può assegnare al corpo

contenuto nel sarcofago

è circa 40 anni. Ora,

iscrizioni varie

affermano che quella era

ed è la tomba di re

Pacal, il quale visse

per 80 anni, tra il 603

ed il 683. Considerando

che il corpo contenuto

nel sarcofago appare

appartenere ad un uomo

di 40 circa di età,

possiamo fare due

supposizioni: o Pacal

non dimostrava i suoi

anni, oppure quello non

è il suo corpo. Abbiamo

detto, più sopra, come

fosse usanza estetica

dei Maya quella di

schiacciare il cranio

dei neonati allo scopo

di deformarlo. A

dispetto di questa

usanza, il corpo nel

sepolcro non presenta

questo tipo di

deformazione (e neanche

le altre caratteristiche

deformazioni dentarie):

questo fatto, unito al

dato della sua

relativamente

impressionante altezza,

ci può far supporre che

il corpo contenuto nel

sarcofago non sia quello

di Pacal, forse nemmeno

di un uomo maya. A

suffragio di

quest’ipotesi un altro

fatto: l’ analisi del

cranio nei punti “Glebella”,

“Nasion”,

“Rinion”

non corrispondono a

punti uguali di un

cranio di alcuna razza

terrestre conosciuta. Il

corpo appariva coperto

da una maschera di giada

e madreperla e

presentava un grano di

giada scura nella cavità

orale, secondo l’usanza

maya. Oltre a questo,

nella mano sinistra fu

ritrovata una perla

sferica e nella destra

una perla cubica. Una

possibile

interpretazione della

sfera è che essa

rappresenti la totalita’,

la perfezione, il tempo

oppure il cielo o la

Terra stessa, mentre il

cubo potrebbe indicare

la determinazione di un

punto nello spazio,

attraverso le tre

dimensioni, usando i tre

assi cartesiani. A

completare il corredo

funerario un diadema,

orecchini, una collana,

bracciali (ai polsi,

formati da più di 200

perle), anelli (uno per

ogni dito delle mani) e

statuine, tutti in

giada, nonché preziose

teste a tutto tondo in

stucco, forse ritratti

del sovrano stesso.

L’oggetto più

interessante, oltre la

maschera, è un pettorale

composto da nove cerchi

concentrici, costituiti

ognuno da 21 perle, con

al centro una perla

falsa costituita da due

ostriche perlifere

unite. Tutti gli

Studiosi concordano

nell’affermare che i

nove cerchi concentrici

rappresentano le orbite

dei nove Pianeti

costituenti il Sistema

Solare e la falsa perla

rappresenterebbe il

Sole. Questo è ciò che

era contenuto

all’interno del

sarcofago. Accanto alla

tomba furono trovate due

teste di stucco: una è

uguale al cranio

dell’uomo, mentre

l’altra è uguale al

cranio di uomini

appartenenti alla razza

del popolo Maya, come la

forma della testa

suggerisce. “Rinion”

non corrispondono a

punti uguali di un

cranio di alcuna razza

terrestre conosciuta. Il

corpo appariva coperto

da una maschera di giada

e madreperla e

presentava un grano di

giada scura nella cavità

orale, secondo l’usanza

maya. Oltre a questo,

nella mano sinistra fu

ritrovata una perla

sferica e nella destra

una perla cubica. Una

possibile

interpretazione della

sfera è che essa

rappresenti la totalita’,

la perfezione, il tempo

oppure il cielo o la

Terra stessa, mentre il

cubo potrebbe indicare

la determinazione di un

punto nello spazio,

attraverso le tre

dimensioni, usando i tre

assi cartesiani. A

completare il corredo

funerario un diadema,

orecchini, una collana,

bracciali (ai polsi,

formati da più di 200

perle), anelli (uno per

ogni dito delle mani) e

statuine, tutti in

giada, nonché preziose

teste a tutto tondo in

stucco, forse ritratti

del sovrano stesso.

L’oggetto più

interessante, oltre la

maschera, è un pettorale

composto da nove cerchi

concentrici, costituiti

ognuno da 21 perle, con

al centro una perla

falsa costituita da due

ostriche perlifere

unite. Tutti gli

Studiosi concordano

nell’affermare che i

nove cerchi concentrici

rappresentano le orbite

dei nove Pianeti

costituenti il Sistema

Solare e la falsa perla

rappresenterebbe il

Sole. Questo è ciò che

era contenuto

all’interno del

sarcofago. Accanto alla

tomba furono trovate due

teste di stucco: una è

uguale al cranio

dell’uomo, mentre

l’altra è uguale al

cranio di uomini

appartenenti alla razza

del popolo Maya, come la

forma della testa

suggerisce.

I tratti somatici dello

scheletro e di una delle

due teste di stucco

presentano gli stessi

tratti somatici che

appaiono nell’uomo che

si trova sulla lastra

posta a coperchio della

tomba.

Analizzato il contenuto

del sarcofago, passiamo

finalmente ad osservare

la sua copertura, la

famosissima Lastra di

Palenque:

La Lastra misura 380 per

220 centimetri, con uno

spessore di 25; il peso

è stato calcolato essere

attorno alle 5

tonnellate. Attorno

all’orlo della Lastra

corre un’iscrizione

pressoché indecifrabile,

ricca di segni e

simboli; in essi gli

studiosi riconobbero,

ricavandole a fatica,

tredici date, che

permisero di datare

l’opera al 692 d.C. e di

risalire al nome del

defunto, il re-sacerdote

Pacal.

Come si può vedere dalle

rappresentazioni più

sopra, vi è

rappresentato un uomo

(poiché non vi sono

evidenti segni da far

supporre che sia una

figura femminile)

raffigurato in una

strana posizione, come

se stesse guidando una

bicicletta moderna; le

sue mani sembrano

armeggiare su delle

leve; la testa pare

essere poggiata su un

supporto (anche se è

probabile che si tratti

di un gioco

prospettico); il volto è

rivolto verso sinistra

ed ha lo sguardo vigile

di chi sta osservando

qualcosa con grande

attenzione; nel naso

sembra essere inserito

un oggetto dalla vaga

forma triangolare.

Davanti a lui, volendo

usare un po’ di

fantasia, tubi,

utensili, apparecchi

misti a simboli scolpiti

alla rinfusa. Sul retro

una grossa maschera che

alcuni indicano come la

raffigurazione del

Sole.

Le disquisizioni circa

il vero significato

della rappresentazione

sono state, sono e

saranno infinite.

Vediamo di elencare

quelle più plausibile o,

perché no, quelle più

affascinanti.

Secondo una spiegazione

“tradizionale”, il

bassorilievo mostra il

re tra le fauci del

Mostro Terrestre una

divinità con sembianze

di grosso rettile o

dragone che si nutre dei

corpi dei defunti, quasi

con la funzione di

riassorbirli nel proprio

interno (così come da

esso un tempo sono stati

generati, secondo quella

che appare essere

un’allegoria della

discesa nell’aldilà);

sopra di lui sarebbe

l’Albero della Vita,

sulla cui sommità sta

appollaiato Itzamná, il

Dio Supremo nelle vesti

di un ibrido metà

uccello e metà serpente.

La scena è arricchita

ovunque da molte altre

allegorie simboleggianti

il mais, l’acqua, il

fulmine, il sole e la

luna e l’onnipresente

Quetzal (nella parte

superiore) una sorta di

grosso pappagallo

ritenuto un uccello

sacro. Se proviamo per

un attimo ad osservare

altri numerosi esempi

dell’arte della

raffigurazione simbolica

del popolo maya, potremo

facilmente ritrovare

molti degli elementi che

costituiscono proprio la

lastra tombale di

Palenque; questo non

perché in altri casi si

sono voluti esprimere

gli stessi significati,

bensì perché ci troviamo

di fronte ad una specie

di alfabeto figurato

componibile, in grado di

essere costruito a

seconda delle esigenza

proprie del significato

stesso.

Altra teoria “con i

piedi per terra”: Adrian

Gilbert e Maurice

Cotterel, nel libro Le

Profezie dei Maya,

sostengono che sulla

pietra sia raffigurata

la dea Chalchiuthlique e

con lei gli Dei Tlaloc,

Tonatiuh e Ehecatl. I

simboli e i disegni

rappresenterebbero, in

pratica, il Popol Vuh

scritto, con la

creazione delle razze e

le loro relative

distruzioni.

L’ipotesi che, però,

pare più affascinante e

più fantasiosa (e che

inconsciamente soddisfa

di più) è quella che

vede raffigurato, nella

Lastra di Palenque, un

antico astronauta,

magari neanche

terrestre. Secondo

quest’interpretazione,

l’uomo della Lastra

sarebbe un viaggiatore

spaziale impegnato a

manovrare i complicati

comandi della propria

astronave. Quelle nelle

sue mani sarebbero

dunque delle leve (forse

i comandi della sua

astronave) e quello

attaccato al suo naso un

respiratore. Alla luce

di questo, ancora,

quegli strani segni che

sono presenti alle sue

spalle

rappresenterebbero le

fiamme prodotte dal

sistema di propulsione

del suo mezzo di

trasporto spaziale,

mentre quelli davanti a

lui, che qualcuno ha

inteso a vaga forma di

vortice, risucchi d’aria

provocati dal movimento

generato dal motore a

reazione dell’astronave.

Se vogliamo dare per

buona questa ipotesi

(cosa che non costa

fatica e che soddisfa,

ma che apre moltissimi

problemi), allora le due

teste di stucco presenti

vicino al sarcofago

acquisterebbero un

significato particolare:

la testa non deformata,

uguale a quella

dell’uomo contenuto nel

sepolcro, posta vicino

ad una testa maya

deformata indicherebbe

chiaramente come il

corpo nel sarcofago non

appartenga ad un maya. O

magari neanche ad un

essere umano.

Dunque la Lastra di

Palenque come

rappresentazione di uno

dei primissimi

astronauti della storia

dell’uomo.

Apparentemente, questa

teoria, per quanto

sufficientemente logica,

potrebbe stupire.

Eppure, non deve essere

così. Infatti, la storia

e la mitologia di quasi

tutti i popoli

precolombiani del centro

e del sud America è

costellata dalla

presenza di viaggiatori

stranieri, spesso

esplicitamente indicati

come provenienti dalle

stelle. Facciamo un

esempio. I nativi della

regione Chihuahua, in

Messico, narrano di un

antica leggenda,

risalente a più di 200

anni fa, il cui

protagonista sarebbe un

certo “ragazzo delle

stelle”. In sintesi, nel

mito si parla di esseri

venuti dalle stelle,

che, scesi dal cielo,

fecondarono le donne

umane nei villaggi

sperduti di questa

popolazione. Alle donne

fecondate da questi

esseri alieni era

permesso allevare i

propri figli, detti

anch’essi “figli delle

stelle”, fin quando gli

esseri delle stelle non

sarebbero ritornati dal

cielo per prelevare e

portare via con loro

nello spazio la loro

progenie nata sulla

Terra.

Questo è soltanto un

esempio e, come detto

sopra, di matrice mitica

e leggendaria. Prove più

concrete e logiche di

queste antiche visite da

parte di esseri

provenienti dallo spazio

sono state fornite da

Alan Landsburg nel suo

Alla scoperta di antichi

misteri. Il punto di

partenza per l’indagine

condotta da Landsburg è,

questa volta,

geografico. In sud

America, tra Perù e

Bolivia, esiste un lago

chiamato Titicaca.

Nell’antica lingua degli

abitanti di quel luogo,

l’aymara, Titicaca

significa “pietra del

giaguaro”. Per quasi due

secoli, nessuno studioso

delle civiltà

precolombiane seppe dare

una spiegazione allo

strano nome di quello

specchio d’acqua in

Perù. Soltanto grazie ai

primi voli spaziali,

alle prime spedizioni

che abbandonarono la

superficie del pianeta

si poté dare una

risposta a questo

enigma: il lago Titicaca

si chiama così perché

dall’alto (e stiamo

parlando di altitudini

comparabili con quelle

raggiunte da alcuni

satelliti) il lago ha

proprio la forma di un

giaguaro. Visto questo

fatto, la domanda sorge

spontanea: come è stato

possibile che una

civiltà precolombiana

potesse “indovinare” la

forma di un lago quale

appare da altitudini

simili? L’unica

spiegazione, secondo

Landsburg, è che quegli

antichi uomini fossero

in grado di viaggiare

nello spazio e che,

proprio dallo spazio,

abbiano visto la forma

del lago.

Poco distante da

Titicaca, esiste

un’antica città chiamata

Tiahuanaco. Ormai questo

centro abitato è

piuttosto degradato e

corroso dall’azione del

tempo, ma, nonostante

questo, conserva un

fascino misterioso ed

inquietante. Il mistero

di questa città, in

particolare, sta nel

modo in cui essa fu

costruita: i suoi muri,

infatti, sono formati da

enormi massi,

giganteschi e massicci

come megaliti, che sono

stati squadrati e

levigati, in modo che

combaciassero tra loro

senza alcun bisogno di

intonaco od altri

materiali collanti. In

quelle mura non ci sono

crepe ed è impossibile

penetrare con uno

scalpello tra un masso e

l’altro. Ogni masso è

scanalato perfettamente,

in maniera da

incastrarsi sopra il

masso inferiore e tra i

massi laterali. Alcuni

studiosi hanno

ipotizzato che, per

costruire tali opere di

muratura, si usasse un

procedimento simile al

seguente: un masso viene

issato e fatto calare

sopra un altro, allo

scopo di determinare i

punti congiunzione con

quello sottostante e

quelli laterali; in

seguito, il masso viene

di nuovo sollevato e

posto su in fianco

perché le scanalature

siano realizzate;

infine, il masso viene

nuovamente issato e

finalmente collocato nel

muro in costruzione.

Detto così, non ci

sarebbe nulla di strano,

in questo; ciò che fa

riflettere, però, sta

nell’enorme peso di ogni

masso (circa 12

tonnellate) e nella

posizione della città

(la cima di un monte,

certamente non agevole

per la realizzazione di

tali costruzioni e con

questo procedimento).

Una struttura analoga si

trova presso la città

pre-incaica di

Ollantaytambo. Anche in

questo caso, inutile

dirlo, la costruzione di

tali opere lascia

sbalorditi tutti gli

studiosi terrestri:

un’opera così grandiosa,

considerando la

complessità della

struttura, l’enorme peso

dei materiali usati, è

certamente incredibile

per gli standard edili

di quei tempi. Oltre a

queste bizzarrie

architettoniche, sulle

mura di Tiahuanaco è

possibile ammirare una

stupefacente quanto

estesa raffigurazione di

guerrieri (piuttosto

stilizzati, va detto, ma

comunque

sufficientemente ben

delineati) in

processione. Anche in

questo caso,

apparentemente nulla

appare fuori posto. Il

fatto incredibile, però,

è che molti dei

guerrieri rappresentati

hanno fattezze e tratti

somatici appartenenti a

nessun popolo vivente, a

quel tempo, in sud

America: vi sono

guerrieri dai tratti

africani (con naso

schiacciato e labbra

piene e leggermente

sporgenti), vi sono

guerrieri dai tratti

asiatici (con i

caratteristici occhi a

mandorla), vi sono

guerrieri dai tratti

caucasici e semitici.

Come è stato possibile,

per gli abitanti di

queste due città,

costruire simili

colossali opere? Come è

stato possibile, per gli

architetti e gli artisti

di Tiahuanaco,

rappresentare l’enorme

varietà di popoli della

Terra, a loro del tutto

sconosciuti? A questi

quesiti, sostiene

Landsburg, ci sono due

sole possibili: gli

abitanti di Tiahuanaco e

Ollantaytambo non erano

terrestri, ma alieni;

gli abitanti di

Tiahuanaco e

Ollantaytambo erano in

contatto con esseri in

grado di viaggiare

liberamente sul nostro

pianeta e, dunque,

raggiungere paesi e

popoli lontani. Secondo

l’appena citato

studioso, circa

14.000-13.000 anni fa,

dallo spazio (l’unica

altezza possibile per

rendersi conto della

forma del lago Titicaca)

vennero alcuni

visitatori

extraterrestri. Tali

visitatori si

stabilirono in quella

zona ed insegnarono a

popoli là stanziati la

tecnologia per costruire

(o costruirono loro

stessi) la due città

descritte sopra. In

seguito, sempre secondo

la teoria, da quel

luogo, questi visitatori

si mossero in varie

parti del Sud America:

quando essi incontrarono

dei popoli (Maya ed

Inca, per esempio),

insegnarono loro la

propria tecnologia,

creando, praticamente,

le due civiltà

precolombiane

sudamericane che

conosciamo e le loro

incredibili,

avanzatissime, realtà

tecnologiche e

culturali. Questi

visitatori, secondo

quanto narrato ad alcuni

conquistadores spagnoli

dagli stessi indigeni

locali, erano in grado

di curare i malati gravi

e resuscitare i morti;

erano in grado di

prevedere importanti

fenomeni celesti,

insegnarono loro a

contare. I nomi di

questi visitatori e

“maestri”, nelle culture

sudamericane, sono

Vicocha e Quetzacoatl.

In seguito, come ci è

testimoniato da alcune

leggende locali, questi

viaggiatori

abbandonarono

improvvisamente i loro

amici terrestri

utilizzando “tappeti che

viaggiavano sull’acqua”,

ma preannunciando il

loro prossimo ritorno.

Sempre secondo la teoria

di Landsburg, millenni

dopo le conoscenze dei

visitatori furono

trasmesse anche agli

antichi Egizi, che le

utilizzarono per la

costruzione delle

piramidi e per la

creazione della loro

splendente civiltà e

cultura, forse la più

avanzata del mondo

antico. Ovviamente i

dati raccolti da

Landsburg non si fermano

a questo, ma riguardano

la maggior parte degli

antichi popoli della

Terra. Tuttavia, per

pertinenza di argomento

e per non subissare chi

sta leggendo di una

quantità infinita di

dati, ci siamo voluti

attenere agli elementi

riguardanti le civiltà

sudamericane.

Dunque i Maya e gli Inca

come fruitori di

conoscenze provenienti

da spazi cosmici. Ma non

tutto. Landsburg colloca

i primi arrivi alieni

sulla Terra ancora più

indietro nel tempo. Nel

XIX secolo, lo

scienziato inglese

Calvin sostenne che la

vita sulla Terra non era

un prodotto casuale

(nato dalla casuale

aggregazione di elementi

che hanno formato la

prima cellula) o del

tutto “autoctono”. Al

contrario, Calvin

riteneva che la vita

sulla Terra provenisse

da una “spora” giunta

sulla Terra per mezzo di

un meteorite. Il grande

chimico svedese Svante

Arrhenius, poi, riteneva

che l’arrivo di questo

meteorite non fosse

stato casuale, ma fosse

un evento accaduto per

precisa volontà di

“qualcuno” che si

trovava in un altro

sistema solare. Insomma,

la Terra, ancora priva

di vita, sarebbe stata

“fecondata” da forme di

vita aliena. Per lungo

tempo, queste teorie

furono viste come mere

speculazioni

fantascientifiche. Di

recente, però, grazie

all’osservazione

dell’infinitamente

piccolo biologico,

queste teorie hanno

ritrovato parzialmente

credito. Si è osservato,

per esempio, che, nei

processi cellulari, un

elemento chimico

fondamentale è il

molibdeno. Tale

minerale, però, è

scarsamente presente

sulla Terra, in quantità

minore, per esempio,

rispetto al nichel o al

cromo, relativamente

meno importanti nei

processi vitali

cellulari. Questo è un

primo indizio

importante. Lo studio

dell’evoluzione umana,

poi, ha aperto altre

vie, che hanno fatto

supporre, ai sostenitori

della teoria

dell’inseminazione, che

i nostri “creatori” non

si siano limitati a

fecondare la Terra, ma

che abbiano anche

controllato e regolato

l’evoluzione della vita

con successive

modificazioni genetiche

od altre inseminazioni

di forme di vita più

evolute. Facciamo

qualche esempio. Nel

1961, in Africa

Orientale, fu scoperto

un ominide, lo

Zinjanthropus, che esami

rivelarono da datarsi a

due milioni di anni fa.

Era privo di zanne,

squame, artigli,

speroni; era lento a

muoversi e lento a

salire sugli alberi e

camminava quasi eretto.

Il suo viso era a forma

di vanga, con una fronte

sfuggente ed una

mascella adatta a

sgranocchiare ossa; la

scatola cranica era metà

di quella dell’Homo

Sapiens Sapiens. Appare

strano a tutti gli

antropologi che sia

sopravvissuto. Il

successivo stadio

dell’evoluzione umana è

rappresentato dal

cosiddetto Uomo di

Pechino, che visse sulla

Terra circa un milione

di anni fa, esattamente

ad un milione di anni di

distanza dallo

Zinjanthropus. La

scatola cranica

dell’Uomo di Pechino è

leggermente più capace

di quella del suo

progenitore, cosa che,

probabilmente, gli ha

permesso di acquisire le

conoscenze fondamentali

per poter accendere il

fuoco ed imparare come

mantenerlo vivo. Ora, è

lecito pensare che, se

c’è voluto un milione di

anni per scoprire il

fuoco, per raggiungere

le conoscenze attuali ce

ne sarebbero voluti come

minimo miliardi. Eppure,

incredibilmente, poche

centinaia di migliaia di

anni dopo appare sulla

Terra l’Uomo di

Neanderthal. Questo

antico progenitore

dell’uomo ha un aspetto

completamente differente

dai suoi antenati: se

vivesse ai giorni

nostri, sostengono gli

studiosi, ben pochi,

incontrandolo in strada,

si girerebbero a

guardarlo. Il

Neanderthal conosce il

fuoco, naturalmente,

spela gli animali,

fabbrica piccoli

utensili, anche in

legno, vive in comunità,

seppellisce i propri

morti, cura gli

ammalati. Ed ha una

scatola cranica una

volta e mezzo quella di

Zinjanthropus e

dell’Uomo di Pechino e

ben duecento centimetri

cubici più ampia della

nostra.

Inspiegabilmente, 35.000

anni fa, il Neanderthal

scompare nel nulla. Non

si sa bene quale fine

abbia fatto: forse si è

semplicemente estinto.

Al suo posto,

altrettanto

improvvisamente, compare

l’Uomo di Cro-Magnon o

Homo Sapiens, il nostro

antenato più diretto:

era alto fino ad un

metro e ottantacinque,

era molto abile

manualmente (era in

grado di costruire armi,

come delle specie di

antiche fionde, e

moltissimi utensili,

anche piuttosto

complessi), praticava

l’allevamento e

l’agricoltura ed aveva

senso artistico (come

dimostrano i dipinti di

Lescaux ed Altamira); il

suo cervello era più

voluminoso del nostro

anche di trecento

centimetri cubici.

E’ opinione di molti

scienziati che

un’evoluzione tanto

rapida sia cosa

incredibile, sia a

livello fisico (il piede

dell’Uomo di

Neanderthal, dicono gli

esperti, non può essere

derivato da quello

dell’Uomo di Pechino in

così breve tempo) che

mentale. Insomma, la

rapidità vertiginosa

dell’evoluzione umana,

considerando i parametri

riguardanti gli altri

esseri viventi, se non

fosse provata da reperti

fossili sarebbe da

considerarsi

impossibile. Eppure è

avvenuta.

Visti questi fatti, la

teoria di Calvin ed

Arrhenius non sembra

così campata per aria:

anticamente, almeno tre,

quattro miliardi di anni

fa, qualcuno da un altro

pianeta fecondò la Terra

con il proprio codice

genetico, dando origine

a tutta la vita presente

su questo pianeta. In

seguito, questi

misteriosi “genitori”

vennero sul nostro

pianeta e guidarono,

mediante modificazioni

genetiche, innesti,

incroci, la nostra

evoluzione, fino a dare

origine all’uomo come lo

conosciamo. Creato un

uomo dalle potenzialità

e capacità sufficienti a

dominare la Terra, i

genitori spaziali

avrebbero condotto

successive visite, dando

origine alle civiltà

precolombiane e a quella

egizia.

Le nostre origini,

insomma, dalla nascita

della primigenia cellula

ai tempi moderni,

sarebbero il frutto del

lavoro oscuro di esseri

provenienti dallo

spazio, esseri che ci

hanno dato la vita,

l’intelligenza ed i

mezzi per imporci su

tutte le altre specie

viventi. E la Lastra di

Palenque ne potrebbe

essere la prova: forse

l’uomo viene dalle

stelle.

BIBLIOGRAFIA

·

Alla scoperta di antichi

misteri, di Alan e Sally

Landsburg, Milano,

Arnoldo Mondadori

Editore, 1974.

·

Nella Storia, di Carlo

Cartiglia, Torino,

Loescher Editore, 1997,

vol. 1, Dal XIV secolo

al 1650, pagg.123-125.

WEBGRAFIA

·

www.edicolaweb.net/edic064s.htm

, contenete l’articolo Palenque: l’ultimo

steccato, di Mauro

Paoletti.

·

www.edicolaweb.net/nonsoloufo/um_fot07.htm

·

www.edicolaweb.net/pacal01g.htm

·

http://amolt.interfree.it/Messico/arte_prec02_palenque.htm

·

www.mexicoart.it/Ita/PacalLap.htm

·

www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/re_bambino_dei_maya.htm

·

www.the1phoenix.net/x-files/archeosp.htm |