|

Con

la caduta di Veio invece

di festeggiare una

vittoria ci si trovò

sull'orlo della

catastrofe, perché ci fu

l'invasione gallica.

Qualcuno disse che la

sventura fu attirata

sulla città dal

vincitore, Camillo, che

celebrò il proprio

trionfo con cavalli

bianchi, privilegio di

Giove. Per la sua

empietà fu punito con

l'esilio, ma

naturalmente i Galli non

si fermarono. Anche per

quest'avvenimento

disponiamo ormai di due

fonti: Livio e

l'annalistica greca, con

un leggero scarto di

date, il primo la fa

risalire al 390, mentre

i Greci la collocano nel

386 a. C. entrambi

concordano invece sul

giorno: 18 luglio, che

da allora fu

ufficialmente dichiarato

giorno nefasto. Gli

storici, sostanzialmente

contrari ai Fabi, non

hanno esitato a parlar

di tradimento,

soprattutto per quanto

riguarda la presa di

Chiusi. L'ipotesi non è

incredibile. Le guerre

erano ancora un fatto

del tutto privato, come

suggeriscono gli "elmi

firmati" ritrovati un

po' ovunque ed è

impensabile che un

semplice esercito di

cittadini, per quanto

coraggioso, potesse aver

ragione sui "signori

della guerra" che da tre

secoli ormai dominavano

la penisola; non è

escluso che qualcuno

avesse reclutato milizie

celtiche e poi non

potendo pagarle, abbia

dovuto cedere qualche

territorio al

saccheggio. Anche in

quest'occasione infatti

non si può assolutamente

parlare d'invasioni

nell'accezione rovinosa

d'un tempo. I Galli

erano semplicemente a

caccia di bottino e fu

relativamente facile per

Roma mettere in salvo

gli oggetti sacri e le

Vestali, che L. Albinio

condusse in una città

etrusca alleata: Caere.

Per il buon esito della

spedizione, la moglie d'Albinio

votò nel 375 a. C. un

tempio all'ormai romana

Juno Lucina. Si trattava

però d'una salvezza

relativa, in città la

strenua resistenza dei

giovani romani sul

Campidoglio meritò

addirittura l'attenzione

d'Aristotele: per la

prima volta il pericolo

rappresentato dai

Barbari si presentò al

mondo mediterraneo in

tutto il suo peso. In

quegli stessi giorni,

nel 388 a. C. cade

Melpum e finisce per

sempre il dominio

etrusco in Val Padana,

che da questo momento

diventerà "Gallia

Cisalpina"; solo le

valli dei Reti, restando

appunto isolate,

conserveranno un pallido

riflesso della cultura

etrusca. A differenza di

Roma, che cercherà al

più presto di respingere

l'invasore, la Val

Padana si mostra

soddisfatta della nuova

sistemazione. Più tardi,

in epoca imperiale,

Milano sosterrà appunto

d'essere stata fondata

dai Galli, tanto che

alcuni storici

suggeriscono che Melpum

sorgesse nei dintorni

della Melzo attuale. In

realtà è molto strano

immaginare questi

nomadi, scesi dalle Alpi

per arricchirsi, che

perdono tempo a radere

al suolo una città già

fiorente per poi

fondarne una nuova un

po' più in là. Più

semplice pensare invece

che Milano, con le

caratteristiche mura ed

il "pomerium" fiorito di

biancospino, come

racconterà più tardi

Bovesin della Riva, sia

di fondazione etrusca ed

i Galli, trovando una

buon'accoglienza,

abbiano deciso di farne

una loro sede stabile.

Dall'altra parte delle

Alpi non s'usava affatto

vivere in città. Al

massimo si circondava

d'un muraglione

difensivo qualche

villaggio

particolarmente esposto

agli assalti del nemico!

Tra l'altro proprio

dall'incontro tra

quest'usanza e l'antico

pomerium nasceranno, nel

III sec. a. C. le mura

cittadine come furono

concepite in seguito. La

favola della fondazione

di Milano tuttavia

contiene un fondo di

verità: nessuno più è

fiero delle origini

etrusche! Roma

riconoscerà a Caere una

posizione d'alleata, ma

questo non le impedirà

d'assoggettare ad una ad

una tutte le altre città

della Toscana. Inizia

così il lungo tramonto

di quella che era stata

la più gran potenza

della penisola,

l'anticipatrice della

stessa società romana.

Che cosa si rimprovera

agli Etruschi? La colpa

più grave del mondo:

aver perso la guerra! Le

città fondate col rito

etrusco son state messe

a ferro e fuoco, ne' più

ne' meno delle altre.

L'Etruria è devastata

dalle rivolte di schiavi

ed i liberti prendono

con la forza il potere

nei municipi di Volsini

ed Enarea. Le

sacerdotesse che

giravano tranquillamente

per le strade, coi loro

vistosi abiti tinti di

porpora e d'indaco han

subito violenza, senza

che i famosi auguri

riuscissero a prevenire,

ne' ad evitare la

catastrofe! A che

servono dunque tanti

complicati riti? E Roma,

che pure doveva tanto

alla cultura etrusca, la

ridusse ad un semplice

accumulo di

superstizioni. Con la

cacciata del Superbo e

la guerra a Porsenna,

gli Etruschi passarono

di moda e gli annalisti

non parlarono più di

prodigi, ma di

superstizioni, anche se

gli aruspici etruschi

furono ancora consultati

a lungo per la vita

privata. Per i pericoli

che minacciano lo stato

si consultano invece i

Libri Sibillini. Dionigi

d'Alicarnasso (IV, 62) e

Lattanzio (De

Istitutionis I, 6)

raccontano che una

misteriosa donna

straniera e vecchissima

ne propose l'acquisto a

Tarquinio il Superbo per

una somma spropositata.

Al suo rifiuto ne bruciò

progressivamente, con

l'aiuto delle sue arti

magiche, almeno tre,

continuando a chiedere

però sempre la stessa

somma, finché alcuni

auguri presenti

convinsero il re ad

acquistare ciò che

restava. I preziosi

testi furono nascosti

nei sotterranei del

tempio capitolino, dove

tuttavia bruciarono nel

83 a.C. La donna

misteriosa scomparve per

sempre; Lattanzio

suggerisce la

possibilità che si

trattasse della Sibilla

Cumana. In realtà

all'epoca la Sibilla era

consultata direttamente

dagli interessati e lo

stesso accadeva per le

sacerdotesse greche. Gli

Etruschi invece avevano

raccolto il proprio

sapere in numerosi testi

sacri: libri "fulgurales"

per l'interpretazione

dei fulmini, "rituales"

con le prescrizioni

necessarie per celebrare

i vari riti, "acheruntici"

con tutto ciò che

riguardava l'oltretomba.

È probabile che

Tarquinio il Superbo,

figlio e nipote

disacerdotesse, non

avesse certo bisogno di

vecchiette sconosciute

che gli proponessero

testi sacri... la

leggenda fu

evidentemente inventata

più tardi per

giustificare la presenza

dei testi etruschi nel

tempio e soprattutto la

necessità di continuare

a consultarli, anche

dopo la cacciata di

Tarquinio... che tra

l'altro si rifugiò

appunto a Cuma. Tutta la

storia appare inventata

per dare ai testi, senza

dubbio etruschi, una

patente esotica,

ellenistica. I tempi

s'erano fatti duri, non

c'era tempo per un

cerimoniale tanto

complesso, bisognava

avere il coraggio di far

delle scelte precise. La

tecnica divinatoria fu

rigidamente

disciplinata: si ridusse

il numero dei presagi

d'accogliere,

introducendo invece la

possibilità di

"suggerire" qualche

nuovo elemento,

semplicemente

nominandolo, quando la

divinità consultata

restava muta troppo a

lungo. Si limitò

drasticamente lo spazio

sacro al chiuso dei

templi ed alle loro

immediate adiacenze e si

considerarono

significativi solo gli

animali sacri allevati

in cattività, tanto più

facili da controllare!

La donna continuava ad

essere rispettata come

moglie e madre... purché

se ne stesse in casa sua

o nel tempio, come le

Vestali. I Greci avevano

operato da tempo questa

sana restrizione,

distinguendo bene le

madri di famiglia, che

vivevano nel gineceo,

dalle altre, le

cortigiane.

Significativo è il fatto

che in Italia la

prostituzione sacra

s'esercitasse nei templi

di Uni, nel cuore della

città, mentre in Grecia

nei giardini d'Afrodite,

strategicamente

costruiti accanto al

porto. Perché

complicarsi la vita?

Roma fa di più. Nega

proprio la sacralità

della cosa. Perché

mentire? Si tratta d'un

semplice mercato ed è

del tutto evidente che

la prostituta non può

più tornare ad essere

una madre di famiglia!

Può darsi che in origine

fossero solo norme di

guerra, senza

l'intenzionalità che vi

ha connesso la critica

femminista. Non

dimentichiamo che i

pirati infestavano le

coste e le città

dell'entroterra erano

tutte in guerra fra loro

per un motivo o per

l'altro. Tuttavia

chiudere una donna in

casa in un'epoca in cui

l'unico mezzo di

sostentamento lecito per

una famiglia era

l'amministrazione dei

beni fondiari, spesso

dotali, vuol dire

riconoscere lo "status"

di donna onesta soltanto

a chi è provvista di

mezzi! Per questo la

critica moderna fa

sempre più fatica a

credere che la cacciata

di Tarquinio avesse come

motore la difesa

dell'onore di Lucrezia!

Se anche stupro c'è

stato, certo la ragion

di stato ha

abbondantemente

strumentalizzato un

argomento che in altre

circostanze si sarebbe

tranquillamente

consumato in silenzio,

come tante tragedie

domestiche. In uno stato

che non poteva proibire

l'aborto, ma lo

condannava sempre più

apertamente, l'unica

soluzione possibile per

le famiglie non più

ricche era ricorrere

sempre più spesso

all'esposizione dei

neonati, soprattutto di

sesso femminile,

alimentando il fiorente

mercato degli schiavi.

Che accadeva intanto in

Toscana? Pare difficile

crederlo, ma tutto

continuava come prima.

Meglio di prima verrebbe

da pensare, vedendo i

reperti artistici degli

ultimi secoli avanti

Cristo, senza dubbio i

migliori, quando

affreschi e pitture

assorbono completamente

i modi del naturalismo

romano ed i corpi, un

tempo stilizzati,

s'animano di vita reale.

Gli oggetti più pregiati

appartengono a questo

periodo, che ci

attenderemmo di

decadenza. Poiché non è

mai esistita una nazione

etrusca, ma singole

città dal diverso

destino politico, pare

non esista neppure una

coscienza della

sconfitta subita.

Durante l'assedio di

Troilum, città oggi

sconosciuta, il console

Carvilio ebbe cura di

far fuggire, dietro al

pagamento di un

riscatto, tutti i

notabili della città

prima di far capitolare

la plebe. Anche se non

sempre ci sono

testimonianze così

precise è probabile che

lo statuto di città

federate proposto a

tutte le città toscane

prevedesse un

trattamento diverso per

le classi più elevate.

Molti nobili cercano

sempre più spesso

l'appoggio di Roma e

talvolta l'ottengono,

esercitando diritti

proporzionati alle

proprie finanze; non

manca nemmeno un console

etrusco, Volumnio Flamma

nel 307 a C. Il censore

Appio Claudio Ceco si fa

aiutare dagli Etruschi a

scavare il primo

acquedotto pubblico

della città noto come "aqua

Appia", fa costruire una

strada, che da lui

prenderà appunto il nome

di via Appia, per unire

Roma a Capua, città

etrusca che a

quell'epoca costituiva

un po' la capitale del

Meridione e chiama un

etrusco, Cn. Flavio a

redigere un nuovo

calendario, distinguendo

bene i giorni fasti, in

cui s'esercitava

l'attività giuridica, da

quelli nefasti, in cui

era meglio starsene in

casa. La complicata

nozione di sacro come

centro di potere dalla

pericolosa gestione è

del tutto sconosciuto ai

romani, che preferiscono

la più semplice

equazione:

sacro=sfortunato, la

distinzione tra giorno

feriale, in cui si può

amministrare la

giustizia e festivo, in

cui stare in casa

propria trae appunto

origine da quest'usanza.

Quando, alla fine del IV

sec. a C. si permette

agli "humiles"

d'iscriversi alle tribù

cittadine un nutrito

gruppo d'intellettuali

etruschi chiede d'essere

accolto a Roma, dove

presumibilmente si

guadagneranno da vivere

come precettori o

aruspici privati. Non

tutti però si rassegnano

così facilmente: negli

affreschi della tomba

Vulci, visibili per la

prima volta nella mostra

di palazzo Grassi, è

rappresentata

l'uccisione da parte

d'Achille dei

prigionieri troiani. È

una garbata satira

politica: se Roma

racconta di discendere

dai Troiani seguaci

d'Enea, gli Etruschi

rivendicano per se' il

ruolo di greci per

eccellenza, nella figura

del loro maggiore eroe.

Si tratta tuttavia d'una

resistenza tutta

intellettuale, nota a

pochi eletti; forse

neppure pubblicizzata,

ma sepolta nel cuore di

una tomba. Ed alle tombe

s'ispirano di fatto le

mostre dedicate agli

Etruschi, con

l'ambizione di

riprodurre in toto il

passato, quasi evocarlo.

Spesso ci aiutano i

colori caldi del cotto e

del ferro naturalmente

ossidato, contro il nero

dei reperti, in gran

parte di bronzo. In

occasione della mostra

del 2000 Palazzo Grassi

aveva allestito

nell'atrio la perfetta

ricostruzione d'una

tomba etrusca, col pozzo

di luce da cui piove

l'acqua ed una vasca

quadrata pronta a

raccoglierla. Gli

Etruschi erano

incineratori, ma le urne

erano sistemate entro

sepolcri sempre più

confortevoli, che

riproducevano tutte le

comodità della vita

domestica e dunque sono

un po' il simbolo della

loro civiltà, oltre ad

essere la nostra fonte

più certa

d'informazioni. Posto

d'onore era riservato ad

una chimera rinvenuta

nel 1553, che ha avuto

l'alto onore d'essere

restaurata dal Cellini:

il muso dell'animale è

un po' stilizzato, ma il

corpo è agile e

scattante, pare vivo e

certo appartiene al

periodo naturalista.

Come quasi tutte le

statue etrusche è fusa

in bronzo, ormai

annerito dal tempo, in

uno stampo d'argilla e

sulla zampa reca la

firma dell'artista o del

committente. La chimera

ed il leone, in fondo

molto simili, erano

amati sia dagli antichi

etruschi che dai toscani

del rinascimento, che vi

vedevano un simbolo

degno di competere con

l'aquila di Roma. Infine

ecco "l'ombra della

sera" statuina sottile,

stilizzatissima, ma con

v Con

la caduta di Veio invece

di festeggiare una

vittoria ci si trovò

sull'orlo della

catastrofe, perché ci fu

l'invasione gallica.

Qualcuno disse che la

sventura fu attirata

sulla città dal

vincitore, Camillo, che

celebrò il proprio

trionfo con cavalli

bianchi, privilegio di

Giove. Per la sua

empietà fu punito con

l'esilio, ma

naturalmente i Galli non

si fermarono. Anche per

quest'avvenimento

disponiamo ormai di due

fonti: Livio e

l'annalistica greca, con

un leggero scarto di

date, il primo la fa

risalire al 390, mentre

i Greci la collocano nel

386 a. C. entrambi

concordano invece sul

giorno: 18 luglio, che

da allora fu

ufficialmente dichiarato

giorno nefasto. Gli

storici, sostanzialmente

contrari ai Fabi, non

hanno esitato a parlar

di tradimento,

soprattutto per quanto

riguarda la presa di

Chiusi. L'ipotesi non è

incredibile. Le guerre

erano ancora un fatto

del tutto privato, come

suggeriscono gli "elmi

firmati" ritrovati un

po' ovunque ed è

impensabile che un

semplice esercito di

cittadini, per quanto

coraggioso, potesse aver

ragione sui "signori

della guerra" che da tre

secoli ormai dominavano

la penisola; non è

escluso che qualcuno

avesse reclutato milizie

celtiche e poi non

potendo pagarle, abbia

dovuto cedere qualche

territorio al

saccheggio. Anche in

quest'occasione infatti

non si può assolutamente

parlare d'invasioni

nell'accezione rovinosa

d'un tempo. I Galli

erano semplicemente a

caccia di bottino e fu

relativamente facile per

Roma mettere in salvo

gli oggetti sacri e le

Vestali, che L. Albinio

condusse in una città

etrusca alleata: Caere.

Per il buon esito della

spedizione, la moglie d'Albinio

votò nel 375 a. C. un

tempio all'ormai romana

Juno Lucina. Si trattava

però d'una salvezza

relativa, in città la

strenua resistenza dei

giovani romani sul

Campidoglio meritò

addirittura l'attenzione

d'Aristotele: per la

prima volta il pericolo

rappresentato dai

Barbari si presentò al

mondo mediterraneo in

tutto il suo peso. In

quegli stessi giorni,

nel 388 a. C. cade

Melpum e finisce per

sempre il dominio

etrusco in Val Padana,

che da questo momento

diventerà "Gallia

Cisalpina"; solo le

valli dei Reti, restando

appunto isolate,

conserveranno un pallido

riflesso della cultura

etrusca. A differenza di

Roma, che cercherà al

più presto di respingere

l'invasore, la Val

Padana si mostra

soddisfatta della nuova

sistemazione. Più tardi,

in epoca imperiale,

Milano sosterrà appunto

d'essere stata fondata

dai Galli, tanto che

alcuni storici

suggeriscono che Melpum

sorgesse nei dintorni

della Melzo attuale. In

realtà è molto strano

immaginare questi

nomadi, scesi dalle Alpi

per arricchirsi, che

perdono tempo a radere

al suolo una città già

fiorente per poi

fondarne una nuova un

po' più in là. Più

semplice pensare invece

che Milano, con le

caratteristiche mura ed

il "pomerium" fiorito di

biancospino, come

racconterà più tardi

Bovesin della Riva, sia

di fondazione etrusca ed

i Galli, trovando una

buon'accoglienza,

abbiano deciso di farne

una loro sede stabile.

Dall'altra parte delle

Alpi non s'usava affatto

vivere in città. Al

massimo si circondava

d'un muraglione

difensivo qualche

villaggio

particolarmente esposto

agli assalti del nemico!

Tra l'altro proprio

dall'incontro tra

quest'usanza e l'antico

pomerium nasceranno, nel

III sec. a. C. le mura

cittadine come furono

concepite in seguito. La

favola della fondazione

di Milano tuttavia

contiene un fondo di

verità: nessuno più è

fiero delle origini

etrusche! Roma

riconoscerà a Caere una

posizione d'alleata, ma

questo non le impedirà

d'assoggettare ad una ad

una tutte le altre città

della Toscana. Inizia

così il lungo tramonto

di quella che era stata

la più gran potenza

della penisola,

l'anticipatrice della

stessa società romana.

Che cosa si rimprovera

agli Etruschi? La colpa

più grave del mondo:

aver perso la guerra! Le

città fondate col rito

etrusco son state messe

a ferro e fuoco, ne' più

ne' meno delle altre.

L'Etruria è devastata

dalle rivolte di schiavi

ed i liberti prendono

con la forza il potere

nei municipi di Volsini

ed Enarea. Le

sacerdotesse che

giravano tranquillamente

per le strade, coi loro

vistosi abiti tinti di

porpora e d'indaco han

subito violenza, senza

che i famosi auguri

riuscissero a prevenire,

ne' ad evitare la

catastrofe! A che

servono dunque tanti

complicati riti? E Roma,

che pure doveva tanto

alla cultura etrusca, la

ridusse ad un semplice

accumulo di

superstizioni. Con la

cacciata del Superbo e

la guerra a Porsenna,

gli Etruschi passarono

di moda e gli annalisti

non parlarono più di

prodigi, ma di

superstizioni, anche se

gli aruspici etruschi

furono ancora consultati

a lungo per la vita

privata. Per i pericoli

che minacciano lo stato

si consultano invece i

Libri Sibillini. Dionigi

d'Alicarnasso (IV, 62) e

Lattanzio (De

Istitutionis I, 6)

raccontano che una

misteriosa donna

straniera e vecchissima

ne propose l'acquisto a

Tarquinio il Superbo per

una somma spropositata.

Al suo rifiuto ne bruciò

progressivamente, con

l'aiuto delle sue arti

magiche, almeno tre,

continuando a chiedere

però sempre la stessa

somma, finché alcuni

auguri presenti

convinsero il re ad

acquistare ciò che

restava. I preziosi

testi furono nascosti

nei sotterranei del

tempio capitolino, dove

tuttavia bruciarono nel

83 a.C. La donna

misteriosa scomparve per

sempre; Lattanzio

suggerisce la

possibilità che si

trattasse della Sibilla

Cumana. In realtà

all'epoca la Sibilla era

consultata direttamente

dagli interessati e lo

stesso accadeva per le

sacerdotesse greche. Gli

Etruschi invece avevano

raccolto il proprio

sapere in numerosi testi

sacri: libri "fulgurales"

per l'interpretazione

dei fulmini, "rituales"

con le prescrizioni

necessarie per celebrare

i vari riti, "acheruntici"

con tutto ciò che

riguardava l'oltretomba.

È probabile che

Tarquinio il Superbo,

figlio e nipote

disacerdotesse, non

avesse certo bisogno di

vecchiette sconosciute

che gli proponessero

testi sacri... la

leggenda fu

evidentemente inventata

più tardi per

giustificare la presenza

dei testi etruschi nel

tempio e soprattutto la

necessità di continuare

a consultarli, anche

dopo la cacciata di

Tarquinio... che tra

l'altro si rifugiò

appunto a Cuma. Tutta la

storia appare inventata

per dare ai testi, senza

dubbio etruschi, una

patente esotica,

ellenistica. I tempi

s'erano fatti duri, non

c'era tempo per un

cerimoniale tanto

complesso, bisognava

avere il coraggio di far

delle scelte precise. La

tecnica divinatoria fu

rigidamente

disciplinata: si ridusse

il numero dei presagi

d'accogliere,

introducendo invece la

possibilità di

"suggerire" qualche

nuovo elemento,

semplicemente

nominandolo, quando la

divinità consultata

restava muta troppo a

lungo. Si limitò

drasticamente lo spazio

sacro al chiuso dei

templi ed alle loro

immediate adiacenze e si

considerarono

significativi solo gli

animali sacri allevati

in cattività, tanto più

facili da controllare!

La donna continuava ad

essere rispettata come

moglie e madre... purché

se ne stesse in casa sua

o nel tempio, come le

Vestali. I Greci avevano

operato da tempo questa

sana restrizione,

distinguendo bene le

madri di famiglia, che

vivevano nel gineceo,

dalle altre, le

cortigiane.

Significativo è il fatto

che in Italia la

prostituzione sacra

s'esercitasse nei templi

di Uni, nel cuore della

città, mentre in Grecia

nei giardini d'Afrodite,

strategicamente

costruiti accanto al

porto. Perché

complicarsi la vita?

Roma fa di più. Nega

proprio la sacralità

della cosa. Perché

mentire? Si tratta d'un

semplice mercato ed è

del tutto evidente che

la prostituta non può

più tornare ad essere

una madre di famiglia!

Può darsi che in origine

fossero solo norme di

guerra, senza

l'intenzionalità che vi

ha connesso la critica

femminista. Non

dimentichiamo che i

pirati infestavano le

coste e le città

dell'entroterra erano

tutte in guerra fra loro

per un motivo o per

l'altro. Tuttavia

chiudere una donna in

casa in un'epoca in cui

l'unico mezzo di

sostentamento lecito per

una famiglia era

l'amministrazione dei

beni fondiari, spesso

dotali, vuol dire

riconoscere lo "status"

di donna onesta soltanto

a chi è provvista di

mezzi! Per questo la

critica moderna fa

sempre più fatica a

credere che la cacciata

di Tarquinio avesse come

motore la difesa

dell'onore di Lucrezia!

Se anche stupro c'è

stato, certo la ragion

di stato ha

abbondantemente

strumentalizzato un

argomento che in altre

circostanze si sarebbe

tranquillamente

consumato in silenzio,

come tante tragedie

domestiche. In uno stato

che non poteva proibire

l'aborto, ma lo

condannava sempre più

apertamente, l'unica

soluzione possibile per

le famiglie non più

ricche era ricorrere

sempre più spesso

all'esposizione dei

neonati, soprattutto di

sesso femminile,

alimentando il fiorente

mercato degli schiavi.

Che accadeva intanto in

Toscana? Pare difficile

crederlo, ma tutto

continuava come prima.

Meglio di prima verrebbe

da pensare, vedendo i

reperti artistici degli

ultimi secoli avanti

Cristo, senza dubbio i

migliori, quando

affreschi e pitture

assorbono completamente

i modi del naturalismo

romano ed i corpi, un

tempo stilizzati,

s'animano di vita reale.

Gli oggetti più pregiati

appartengono a questo

periodo, che ci

attenderemmo di

decadenza. Poiché non è

mai esistita una nazione

etrusca, ma singole

città dal diverso

destino politico, pare

non esista neppure una

coscienza della

sconfitta subita.

Durante l'assedio di

Troilum, città oggi

sconosciuta, il console

Carvilio ebbe cura di

far fuggire, dietro al

pagamento di un

riscatto, tutti i

notabili della città

prima di far capitolare

la plebe. Anche se non

sempre ci sono

testimonianze così

precise è probabile che

lo statuto di città

federate proposto a

tutte le città toscane

prevedesse un

trattamento diverso per

le classi più elevate.

Molti nobili cercano

sempre più spesso

l'appoggio di Roma e

talvolta l'ottengono,

esercitando diritti

proporzionati alle

proprie finanze; non

manca nemmeno un console

etrusco, Volumnio Flamma

nel 307 a C. Il censore

Appio Claudio Ceco si fa

aiutare dagli Etruschi a

scavare il primo

acquedotto pubblico

della città noto come "aqua

Appia", fa costruire una

strada, che da lui

prenderà appunto il nome

di via Appia, per unire

Roma a Capua, città

etrusca che a

quell'epoca costituiva

un po' la capitale del

Meridione e chiama un

etrusco, Cn. Flavio a

redigere un nuovo

calendario, distinguendo

bene i giorni fasti, in

cui s'esercitava

l'attività giuridica, da

quelli nefasti, in cui

era meglio starsene in

casa. La complicata

nozione di sacro come

centro di potere dalla

pericolosa gestione è

del tutto sconosciuto ai

romani, che preferiscono

la più semplice

equazione:

sacro=sfortunato, la

distinzione tra giorno

feriale, in cui si può

amministrare la

giustizia e festivo, in

cui stare in casa

propria trae appunto

origine da quest'usanza.

Quando, alla fine del IV

sec. a C. si permette

agli "humiles"

d'iscriversi alle tribù

cittadine un nutrito

gruppo d'intellettuali

etruschi chiede d'essere

accolto a Roma, dove

presumibilmente si

guadagneranno da vivere

come precettori o

aruspici privati. Non

tutti però si rassegnano

così facilmente: negli

affreschi della tomba

Vulci, visibili per la

prima volta nella mostra

di palazzo Grassi, è

rappresentata

l'uccisione da parte

d'Achille dei

prigionieri troiani. È

una garbata satira

politica: se Roma

racconta di discendere

dai Troiani seguaci

d'Enea, gli Etruschi

rivendicano per se' il

ruolo di greci per

eccellenza, nella figura

del loro maggiore eroe.

Si tratta tuttavia d'una

resistenza tutta

intellettuale, nota a

pochi eletti; forse

neppure pubblicizzata,

ma sepolta nel cuore di

una tomba. Ed alle tombe

s'ispirano di fatto le

mostre dedicate agli

Etruschi, con

l'ambizione di

riprodurre in toto il

passato, quasi evocarlo.

Spesso ci aiutano i

colori caldi del cotto e

del ferro naturalmente

ossidato, contro il nero

dei reperti, in gran

parte di bronzo. In

occasione della mostra

del 2000 Palazzo Grassi

aveva allestito

nell'atrio la perfetta

ricostruzione d'una

tomba etrusca, col pozzo

di luce da cui piove

l'acqua ed una vasca

quadrata pronta a

raccoglierla. Gli

Etruschi erano

incineratori, ma le urne

erano sistemate entro

sepolcri sempre più

confortevoli, che

riproducevano tutte le

comodità della vita

domestica e dunque sono

un po' il simbolo della

loro civiltà, oltre ad

essere la nostra fonte

più certa

d'informazioni. Posto

d'onore era riservato ad

una chimera rinvenuta

nel 1553, che ha avuto

l'alto onore d'essere

restaurata dal Cellini:

il muso dell'animale è

un po' stilizzato, ma il

corpo è agile e

scattante, pare vivo e

certo appartiene al

periodo naturalista.

Come quasi tutte le

statue etrusche è fusa

in bronzo, ormai

annerito dal tempo, in

uno stampo d'argilla e

sulla zampa reca la

firma dell'artista o del

committente. La chimera

ed il leone, in fondo

molto simili, erano

amati sia dagli antichi

etruschi che dai toscani

del rinascimento, che vi

vedevano un simbolo

degno di competere con

l'aquila di Roma. Infine

ecco "l'ombra della

sera" statuina sottile,

stilizzatissima, ma con

v istosi

genitali, investita di

luce radente per

proiettare sul muro una

lunga ombra. Il

manifesto della mostra

rappresenta un'altra

statuetta simile sempre

realizzata in bronzo,

che appartiene ad un

gruppo di quattro

misteriosi giovinetti,

una femmina e tre

maschi. L'oggettistica

etrusca è ricca di

queste figure umane,

talvolta adattate per

reggere candele, brucia

profumi, vasetti, più

spesso isolate: forse si

tratta dei più antichi

Penati o divinità

domestiche, della

storia. Oggi etrusco è

diventato sinonimo

d'aristocratico e

gaudente ed il legame

con la storia romana

pare sempre più assurdo.

La cacciata dei re e

l'inizio dell'era

repubblicana presenta

molte incognite e cui la

storia non ha saputo

rispondere del tutto. Il

carattere pratico e

politicamente impegnato

del nuovo cittadino

romano odia gli

intellettualismi

aristocratici ed accusa

di superstizione ogni

atteggiamento mistico.

Nel 89 a. C. il Latino è

dichiarato lingua

nazionale e condizione

indispensabile per

ottenere la cittadinanza

romana, quell'etrusca

sarà progressivamente

dimenticata. L'arte dei

sepolcri diventa ben

presto l'unico

linguaggio etrusco

conosciuto e Jean-René

Jannot (curatore della

sezione etrusca su:

Storia dell'arte / sotto

la direzione di Albert

Châtelet. - Roma :

Gremese, 1992) accusa

chiaramente i romani

d'aver volontariamente

distrutto ogni loro

testimonianza letteraria

ed archivistica. Non

esistono tuttavia prove.

I Greci, i Galli ed

infine i cristiani

saranno ferocemente

perseguitati, gli

Etruschi sono

semplicemente

dimenticati. Dopo aver

negato il più possibile

l'operato dei loro tre

re, il romano pare

convinto d'aver ormai

ridotto all'impotenza

questo popolo, una volta

tanto scomodo. Di fronte

ad una storia di più di

mille anni narrata solo

dai sepolcri è

impossibile non

ricordare le parole di

Tacito (Vita d'Agricola

30,7), sia pure riferite

alle popolazioni

celtiche: "solitudinem

faciunt, pacem appellant"

aveva detto, ma Tacito,

si sa, era un

aristocratico e quindi

un po' conservatore

anche lui. istosi

genitali, investita di

luce radente per

proiettare sul muro una

lunga ombra. Il

manifesto della mostra

rappresenta un'altra

statuetta simile sempre

realizzata in bronzo,

che appartiene ad un

gruppo di quattro

misteriosi giovinetti,

una femmina e tre

maschi. L'oggettistica

etrusca è ricca di

queste figure umane,

talvolta adattate per

reggere candele, brucia

profumi, vasetti, più

spesso isolate: forse si

tratta dei più antichi

Penati o divinità

domestiche, della

storia. Oggi etrusco è

diventato sinonimo

d'aristocratico e

gaudente ed il legame

con la storia romana

pare sempre più assurdo.

La cacciata dei re e

l'inizio dell'era

repubblicana presenta

molte incognite e cui la

storia non ha saputo

rispondere del tutto. Il

carattere pratico e

politicamente impegnato

del nuovo cittadino

romano odia gli

intellettualismi

aristocratici ed accusa

di superstizione ogni

atteggiamento mistico.

Nel 89 a. C. il Latino è

dichiarato lingua

nazionale e condizione

indispensabile per

ottenere la cittadinanza

romana, quell'etrusca

sarà progressivamente

dimenticata. L'arte dei

sepolcri diventa ben

presto l'unico

linguaggio etrusco

conosciuto e Jean-René

Jannot (curatore della

sezione etrusca su:

Storia dell'arte / sotto

la direzione di Albert

Châtelet. - Roma :

Gremese, 1992) accusa

chiaramente i romani

d'aver volontariamente

distrutto ogni loro

testimonianza letteraria

ed archivistica. Non

esistono tuttavia prove.

I Greci, i Galli ed

infine i cristiani

saranno ferocemente

perseguitati, gli

Etruschi sono

semplicemente

dimenticati. Dopo aver

negato il più possibile

l'operato dei loro tre

re, il romano pare

convinto d'aver ormai

ridotto all'impotenza

questo popolo, una volta

tanto scomodo. Di fronte

ad una storia di più di

mille anni narrata solo

dai sepolcri è

impossibile non

ricordare le parole di

Tacito (Vita d'Agricola

30,7), sia pure riferite

alle popolazioni

celtiche: "solitudinem

faciunt, pacem appellant"

aveva detto, ma Tacito,

si sa, era un

aristocratico e quindi

un po' conservatore

anche lui.

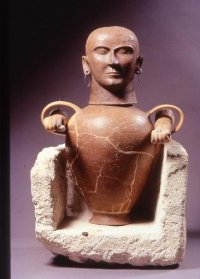

Le immagini inserite

nell'articolo provengono

dalla Mostra sugli

Etruschi di Palazzo

Grassi

www.palazzograssi.it

Visita il sito personale

di

Mary Falco

|