|

Il simbolo del Triskele

è forse uno dei più

diffusi e conosciuti nel

mondo pagano e celtico.

Il termine deriverebbe

da tri, ovvero “tre” e

skelos, cioè “gambe”,

descrizione perfetta

della sua triplice

forma. Quali sono però

le ataviche origini e i

misteri che avvolgono

tale simbolo? C’è una

relazione tra questo

segno, associato alla

cultura nordica e le

antiche religioni legate

alla grande madre

diffuse nel bacino del

Mediterraneo? Esiste

davvero una connessione

tra i lontani siti

dell’Isola di Man in

Gran Bretagna e la

Sicilia?

Da sempre l’immagine

della Grande Dea è

associata al culto

acquatico, raffigurato,

negli antichi e sacri

antri, espressione

ctonia dello stesso

ventre gravido della

Dea, con disegni

geometrici

caratterizzati da “motivi

a rete”, di “linee

parallele” o

“Zig-Zag”.

Questi segni, presenti

già nel Neolitico su

molte raffigurazioni ed

incisioni rupestri,

rappresenterebbero i

rivoli d’acqua e la

pioggia che rende

fertile e gravida la dea

secondo l’idea di una

magia definita Simpatica

o Imitativa, basata sul

concetto che simile

produce simile. L’antico

tende a rappresentare

nei luoghi sacri al

culto delle acque,

l’immagine dello stesso

liquido per propiziare

la sua presenza: quanto

più sarà presente in

loco, tanto più la dea

sarà “gravida”.

Inoltre l’uomo, nelle

vesti di grande

osservatore, viene anche

colpito dal moto

vorticoso del liquido e

dall’espressione della

forza che esso nasconde,

ecco così che la linea

diviene prima cerchio e

poi spirale,

rappresentazione del

moto dell’acqua, sia che

esso scorra vivido e

vitale, sia anche nelle

sacre coppelle ove si

accumula e nelle quali

compie il suo vorticoso

moto. Esso è movimento

del mistico serpente

simbolo della dea-ofide

che conserva nelle sue

spire il potere della

vita e della morte. Ecco

così che tale simbolo

veniva raffigurato su

tumuli funerari o

comunque in siti di

sepolture perché, come

molti altri legati

all’antico culto della

Dea, era espressione

della rinascita e della

vita. Con questa

accezione protettiva, il

simbolo lo ritroviamo

nella cultura Micenea,

sulle monete della

Licia, in molte steli

del nord Africa ove

forti erano state le

influenze fenicie, ed in

Anatolia da dove,

attraverso i Galli che

da tali regioni invasero

e si stabilirono

Galizia, arrivò nel

monde celtico. Si tratta

dunque sicuramente di un

antico simbolo religioso

orientale, per alcuni di

origine fenicia, ove era

associato a Baal, Tale

ipotesi si fonda su un

ritrovamento effettuato

in Tunisia, a Beja,

l’antica Veda, di un

cippo ove il triscele è

proprio posto sopra il

toro sacro di Baal (fig.1-2).

|

Figura 1 |

Figura 2 |

Questa curiosa

rappresentazione

sembrerebbe, per un

attimo, contraddire

quanto sin ora detto sul

suo legame con la dea.

In realtà sarà

un’ulteriore conferma

del mistico suo

significato.

Successivamente

ritroviamo il Triskele

in Sicilia, ovviamente

ereditato dalla cultura

greca. Per Plinio l’isolas

venne associata a tale

simbologia a causa della

sua forma geografica

triangolare, per cui

detta anche Trinaclia.

Una particolarità del

Triskele siciliano, che

avvalora il suo legame

con la dea è la

presenza, al centro

dello stesso, del volto

di Medusa(fig.3).

Figura 3

Ella è la bellissima e

mortale Gorgone, figlia

di Forco e di Ceto, che

aveva il potere di

trasformare in pietra

gli uomini che

guardavano il suo viso.

Appare in questa

narrazione mitologica un

riferimento al culto del

betile, al litico priapo

maschile cui il simbolo

verrà successivamente

connesso. L’immagine

della Medusa, nella

simbologia sicula, è un

riferimento alla

protezione dell’isola da

parte di Atena, ma anche

qui i significanti sono

molto più antichi e

oscuri. Infatti l’antico

Androgino, unione della

Dea e del Dio, era

spesso raffigurato sotto

forma di serpente,

l’animale del mutamento

che, con il suo cambiar

forma e i suoi letarghi,

è simbolo del continuo

ciclo di morte e

rinascita. L’animale è

anche legato da una

parte al simbolismo

fallico maschile, e

dall’altra al potere

mestruale della donna e

tracce di questo

connubio, che farebbe

del rettile ancor più

espressione totemica

della Dea Bianca, sono

presenti nel folklore

popolare mediterraneo ed

europeo. Così, ad

esempio, si credeva che

il morso di una serpe

fosse responsabile della

prima mestruazione, o

che le donne “nel ciclo”

fossero particolarmente

capaci di attrarre i

serpenti e dunque non

potevano andare nei

campi, o ancora che in

questi momenti dovessero

stare attente a non

esser ingravidate

dall’animale. Tra il

6500 e il 5500 a.C.

molteplici sono le

raffigurazioni di teste

di serpi sono riprodotte

sulle terracotte di

tutta Europa e

primigenie

raffigurazioni di proto

meduse zoomorfe le

troviamo ancora ad

esempio nella famosa

grotta di Porto Badisco

(fig.4).

Figura 4

Tra i fenici particolare

importanza aveva la dea

Gula, ed ancora l’antica

incantatrix, la troviamo

nel mondo celtico ove la

tradizione vuole che il

13 Febbraio, la dea

Brighit, sotto le

sembianze di ofide,

uscisse dal suo antro

per controllare il

tempo. Sono gli antichi

ricordi di un culto

lunare ed ofidico di cui

si sono per le tracce.

Se però da quanto sin

ora detto il Triskele è

simbolo femminile, per

altre culture esso è

spesso associato al

potere rigenerante del

Dio maschile, e dunque

un simbolo solare.

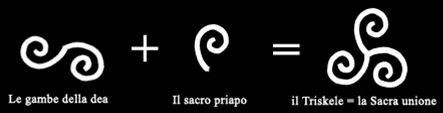

Abbiamo fin ora parlato

della forma a spirale

del simbolo, altrettanto

importante è però il

numero dei sui bracci:3.

Infatti il Triskelion è

appunto non una semplice

spirale, ma l’unione di

tre di esse intrecciate,

in alcuni casi che

divengono tre gambe

umane. Infatti il numero

3 rappresenta l’unione

prolifica dell’elemento

femminile, con quello

maschile, è il numero

della generazione,

l’antico Khem egizio,

materializzazione delle

trascendenze divine,

primo stadio della

creazione. Ecco che il

simbolo inizia a

dipanare il suo atavico

significato. Alla dea

dalle gambe divaricate,

si unisce il priapico

dio, alle acque

vorticose provenienti

dalle profondità uterine

della stessa, si

uniscono i bianchi

liquidi seminali del

dio. Tutto questo fa del

triskele non un simbolo

di una o dell’altra

divinità, ma una

espressione di unione,

un simbolo di vita e

rigenerazione, una

commistione di sacri

umori, maschili e

femminili.

Questa sarebbe così la

spiegazione del suo

accostamento da una

parte alla dea,

dall’altra al dio. Anche

nella stele fenicia

sopra indicata, il

triskele appare

generarsi tra il simbolo

lunare e femminile e il

dio vegetazionale dal

fallo arboreo eretto

(fig.5).

Figura 5

Questa dunque l’intima

essenza del triskele, i

suoi più segreti

significati, un simbolo

acquatico ma anche

solare, consacrato alla

dea e al dio,

geograficamente diffuso

in ugual misura al Nord

e al Sud del mondo, un

simbolo di rinascita e

di unione, di speranza e

procreazione. |