|

|

|

| |

|

Piero della

Francesca a San Salvador e oltre |

|

a cura di

Gaetano Barbella |

|

|

|

Illustrazione 1:

Ritratto di Piero della Francesca, incisione tratta dalle “Vite”

del Vasari. Nacque a Borgo San Sepolcro attorno al 1416 da una

famiglia di mercanti. Coltivò un vivo interesse per le scienze

matematiche per tutta la sua vita, ma che dovette conciliare con

l'incisiva vocazione artistica. Negli anni della vecchiaia

divenne cieco. La sua morte coincide con la scoperta

dell'America, avvenuta il 12 ottobre 1492.

|

|

|

|

12 ottobre che va... 11

settembre che viene |

|

Non ci si

aspetta per una critica d'arte l'esposizione di una questione

tradotta in versi, come si vedrà di seguito, ne convengo, ma si

tratta, appunto, dell'«Arte» e mi è venuto in mente di fare così

per Piero della Francesca, un artista speciale che deve aver

amato l'«Arte» come non mai, al punto da indurmi a come

anzidetto. Non si può non intravedere la poesia nell'immagine

della sua Madonna del Parto, e il patos che vi trapela adombra

un altro grande amore che Piero ha voluto porre in risalto come

un pari valore. È la Matematica tradotta all' essenzialità che è

un fatto assolutamente epidermico nella sua pittura.

La domanda che si pone, allora, è che cosa implica profondamente

il concetto dell' essenzialità riconosciuto in Piero della

Francesca se non un' adombrata struttura geometrica che, per

altro, ogni artista rinascimentale non si ritraeva dal concepire

in anteprima all' insegna della Divina Proporzione, per dar

luogo alla sua opera? Da notare però che nel caso di Piero è

ancora più marcata questa necessità, al punto da “obbligarlo”,

quasi, ad evidenziarne il segno, ma con estremo rispetto e

armonia delle forme.

Ed è questo segno che intendo ricercare, iniziando con il

resoconto critico in versi (per quel che ha potuto un «omo sanza

lettere» in me) come annunciato, un mio modo per entrare nel

cuore delle cose di Piero Della Francesca che si sono presentate

ai miei occhi. Insomma questo mio scritto parla di Piero e non

tanto dei perchè epidermici della sua opera artistica.

Sorprenderà a dismisura questa prassi fuori dai canoni per

parlare d'arte, ma ciò che intendo mostrare è diverso dalle

tante esposizioni fatte da critici accreditati che hanno

spiegato compiutamente l'opera di Piero in stretta aderenza con

la realtà storica.

Per esempio, cito la seducente tesi, sulla Flagellazione di

Piero (illustrazione 2), edotta da Silvia Rochey, docente di

Civiltà bizantina all'Università di Siena, col suo saggio «L'enigma

di Piero». Qui entrano in ballo personaggi storici del tempo

dell'autore a far da protagonisti per dare un senso al quadro

suddetto. È un tutto che si concentra su una tragedia epocale,

quella del fosco 11 settembre 1453, la fine dell'impero di

Bisanzio con la caduta di Costantinopoli nelle mani dei turchi. |

|

|

|

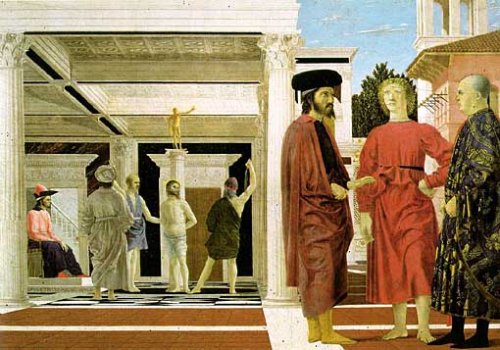

Illustrazione 2:

Piero della Francesca: Flagellazione. Appare evidente che la

struttura pittorica si ispira alla concezione della Sezione

Aurea. Infatti se si indicano con A e B, le mezzerie delle basi

delle due colonne di primo piano del riquadro della

flagellazione di Gesù, e C, l'asse della colonna cui egli è

legato, nel punto della congiungente A con B, la distanza AC è

proporzionata secondo il valore della Sezione Aurea in rapporto

alla distanza AB. Nella la figura seguente si potrà vedere come

si ottiene il valore della Sezione Aurea secondo il procedimento

grafico1. |

|

|

Il quadro della Flagellazione, così

come è posto dalla Rochey, doveva costituire una sorta di

stendardo di una crociata per salvare Bisanzio ancor prima della

sua burrascosa caduta, secondo le intenzioni politiche del

momento, ma che poi abortì, come risulta dai fatti che poi

sopraggiunsero.

La Flagellazione, attraverso tutti personaggi storici “radunati”

nel suo saggio dalla Rochey, si intona coerentemente con una

scritta che sembra risultasse posta su di essa dall'autore, ma

che malaugaratamente fu cancellata in fase di restauro. Si

tratta di un' espressione della liturgia del Venerdì Santo, «Convenerunt

un unum», che vuol dire «Insieme si sono radunati i principi

contro il Signore e l'unto del Signore».

Non è a caso questa parentesi critica della professoressa Rockey,

poiché lo scritto che seguirà è come se fosse un ideale

compasso, nelle mani di Piero, e di altri due dei quali si

capirà chi sono, tutti presi secondo le personali inclinazioni

con uno dei due puntali fra le mani e l'altro proteso in una

data, 12 ottobre 1492, quasi che indicasse qualcosa di più

profondo che da essa è derivata. |

|

|

|

Illustrazione 3:

«Una delle prime carte geografiche che comprende i territori del

nuovo mondo. È raffigurata una parte dell'America meridionale.

La scoperta dell'America dilata l'orizzonte non solo geografico,

ma anche fisico e psicologico dell'uomo. Che la morte di Piero

coincida con il tramonto delle antiche certezze ha un valore

simbolico preciso: l'artista si colloca non solo idealmente, ma

anche storicamente a conclusione di un'epoca, quella medievale,

che accettava i limiti imposti da un mondo chiuso entro un

cerchio perfettamente definito e cercava di sondarne i segreti

studiando le leggi che lo governavano» (Tratto dal libretto

della serie Art Book, «Piero della Francesco», edizione Leonardo

Arte).

|

|

|

|

Non si può negare

che questa data è più che storica per le cose del pianeta terra

e riflettendo sull'altra data, quella dell'11 settembre della

caduta dell'impero bizantino, stigmatizzato dalla Flagellazione

di Piero della Francesca, viene da pensare ad un serio proposito

da parte degli organizzatori dell'attentato, quelli di Al Qaeda,

del 2001 alle Torri Gemelle di New York ed al Pentagono di

Washington, di voler emulare l'antica caduta del mondo cristiano

d'Oriente, ed ora rivolto a scardinare quello d'Occidente

colpendolo nelle sue roccaforti, proprio nello stesso 11

settembre di antica memoria. Di qui lo spunto da parte mia di

legare queste cose ad una matematica sconosciuta dei “numeri

gemelli” e del “pentagramma”, di cui parlo nel capitolo

conclusivo di questo scritto. |

|

|

|

A San Salvador |

A San Salvador

Dov'è la gemma dei “due”

del matematico e artista

di Pietro da Borgo?

Forse in quel rombicubottaedro

dell' amico fra' Pacioli? (illustrazione 4)

Lo corrucciò una luce “fuor di via”

2

che fiducioso inseguì con amore.

Labbra carnose, ma greve d' intorno,

quelle del Profeta in lui. (illustrazione 5)

Occhi che non videro,

se non per dipinger l' amor sacrificale,

e un Sepolcro Santo per suggello.

E quello matematico?

Fu un pari amore da conciliare,

una seconda croce di un sol compasso.

Egli l'immaginò, per “imitare le cose vere”:

"dimostrazione di superfici e di corpi".

3a

Ma, ahimè! non ne vide il “vero”, legato al tempo.

E dove l'enigma che tutti cercano di Pietro?

Il suo tempo venne e fu un istante immemore:

un “DVX”4

anche lui per due

destini all'unisono.

“Numeri”, anch'essi, che l' artista in lui cercava:

raggi delle tenebre di uno scenario per una “proiezione”.

3b

E qual'era il numero fatidico?

Una data, un attimo nel tempo,

12 ottobre 1492.5

Qui si chiude il sipario di Pietro da Borgo,

per aprirsene un altro a lui ignoto:

altra scena di un mondo nuovo (illustrazione 3)

per il suo evangelo e tante altre croci.

Resta ancora da sapere, di Pietro, sulla “sezione”,3c

il modo suo di rappresentare il piano architettonico.

Ma il “senso delle cose” del moderno Feynman,

il Nobel dell'“abbrivio”, or s'appanna.6

Domanda lui bramoso: dov' è l' “idea diversa” che vale?

Certo, non giova agli artisti, anche matematici,

trascurar la Sezion d'Oro, tutti lo sanno.

Forse è qui l'“idea diversa” che conduce alla gemma,

quella dei “due” di Pietro da Borgo?

Oggi nasce un'altra storia,

forse il seguito sui “due”, ora allo scoperto.

Ma i lor vestiti non sono fulgidi,

oggi son “d'omo sanza lettere”, ma

anche “sanza vera scienza”.

Se quel dì era il tempo che parlava di morte,

oggi è quella Sezione Aurea a dir la sua,

ma di vita che, però, tutti travisano.

E quì, or sale sul palcoscenico

un isolito “geometra” ad esibir conti strani. (illustrazione 6)

Per lui la Sezione Aurea è solo un manto

che adorna una coppia ancor più regale:

due numeri irrazionali assolutamente “gemelli”.

Ma non può esistere nell'irrazionalità

una simile combinazione che,

per vie diverse, per giunta,

procedono di pari passo, affermano gli accademici.

Eppure è così!

Grazie alla Trigonometria, la Sezione Aurea,

ora, è anche una funzione:

è il seno di un “angolo”, anch' esso aureo,

lo stesso che servì per la Grande Piramide.

Di quest'“angolo”, allora,

quale il coseno e la tangente?

Ma i due numeri “gemelli” di prima!

Si scopre così che i nostri due campioni,

non senza la Sezione aurea, l'anziano seno a suggello,

sono ovunque si intersecano geometriche curve

che a lor s'addice.

Ma tutto ciò, per l'arte e la scienza,

oggi, è come se non fosse.

Una cecità e un destino:

dunque un voluto inutile “astratto”?

Ma non come quello di Pietro da Borgo!

Eppure, per conoscer l'“astratto”,4b

di cui s'argomenta fra gli eruditi d'oggi,

come lo potè Piero della Francesca,

se non col misterioso “Rebis” in lui,7

quei due “regal numeri” per far la “trinità”?

Or mi sovviene sul quel “seno” aureo,

guarda caso,

anche eccelso da far miracoli.

Che sia lo stesso dell'«Ave Maria»?

«Tu sei benedetta fra le donne e

benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù»!

Un Gesù figlio di due “padri”!

Dove potrà averlo adagiato

il geometra da Borgo?

Forse al riparo in una comoda

ed ospitale “insenatura”?

«A San Salvador»? |

|

|

|

|

|

|

|

Illustrazione 4:

Ritratto di Luca Pacioli di autore incerto. A sinistra si vede

sospeso il discusso rombicubottaedro. |

|

|

|

|

|

|

|

Illustrazione 5:

Piero della Francesca: Profeta (particolare) 1459-64c, Arezzo,

San Francesco. |

|

|

|

|

|

|

|

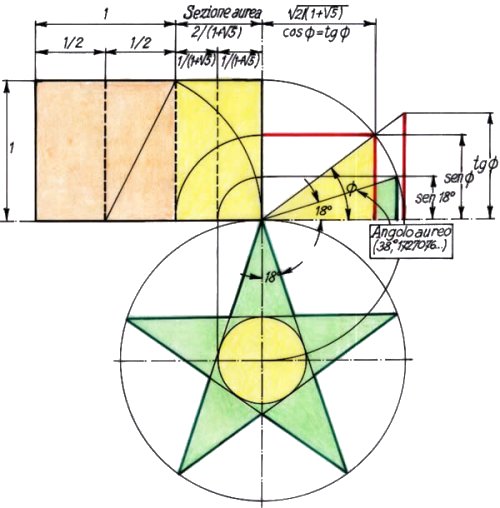

Illustrazione 6:

Sviluppo grafico della concezione dell'Angolo Aureo partendo

dalla grafica della tradizionale Sezione Aurea. Di qui

l'identificazione trigonometrica delle tre funzioni, seno,

coseno e tangente. Il coseno e la tangente risultano

perfettamente uguali fra loro. Dal seno si perviene poi allo

sviluppo del pentagramma. Vedasi il mio studio «L'Angolo

Aureo». |

|

|

|

Torri Gemelle e

Pentagono che vanno... “numeri gemelli” e “pentagramma” che

vengono |

|

|

Con la Flagellazione di Piero

(illustrazione 2) comandano i tre pilastri della struttura ove

Gesù viene torturato, come voler legare la santità preparata dal

maestro per i suoi apostoli e di quelli dopo di loro, attraverso

la sofferenza e al limite il martirio. Perciò la Sezione Aurea

(geometricamente la distanza fra il pilastro della flagellazione

e l'altro a destra), è il segno di questa santità che è poi

tradotto nell'iconografia con il caratteristico circolo o

ellisse dell' aureola. È chiaro come il sole che la simbologia

usata da Piero è di un' efficacia estrema per accostare la croce

alla Sezione Aurea con gli imprenscindibili noti rapporti

geometrici: “dimostrazione di superfici e di corpi”.3d

Fin qui nulla che possa far trapelare attraverso la pittura, se

non in modo adombrato (vedi il volto della Madonna del Parto,

illustrazione 7, «percorso da sottili asimmetrie e da una

vibrazione inquieta che si condensa nello sguardo sfuggente

sotto le palpebre socchiuse: pur nel suo isolamento divino, la

futura madre di Gesù appare conscia del suo stato e dolcemente

assorta nel mistero dell' incarnazione»). |

|

|

|

|

|

|

|

Illustrazione 7:

Piero della Francesca: Madonna del Parto. Il volto della Madonna

«è percorso da sottili asimmetrie e da una vibrazione inquieta

che si condensa nello sguardo sfuggente sotto le palpebre

socchiuse: pur nel suo isolamento divino, la futura madre di

Gesù appare conscia del suo stato e dolcemente assorta nel

mistero dell'incarnazione» (Tratto dal libretto della serie Art

Book, «Piero della Francesco», edizione Leonardo Arte). |

|

|

Ma non si può evitare di rivisitare

tutte le opere di Piero della Francesca e la sua stessa vita

alla luce delle mie nuove concezione del sorpasso della Sezione

Aurea che ho esemplificato con nell'illustrazione 6.

Però sentite questa mia breve storiella che sintetizza il

suddetto sorpasso della Sezione Aurea giusto in stretta

relazione dell'Arte di cui l'uomo stesso è protagonista.

Ricordate il «pertugio» infero dantesco, uno per ogni attimo

della vita che fugge via? Ecco l' artista che qui si fa strada:

è il matematico del Dna dei numeri di Fibonacci, con la corona

della Sezione Aurea.

Ma si viene a scoprire che il problema della Sezione Aurea non

si esaurisce a ciò che tutti sanno attraverso la nota formuletta

phi = 2/(1+√5), se non fosse per la Trigonometria!

Phi (0.61803...), in trigonometria, corrisponde al seno di un

angolo e insieme a lui ci sono il coseno, la tangente (e

cotangente) che, con nostra meraviglia, risultano uguali fra

loro (gli eterni mascolino e femminino). Però questi “due”, sono

come fissati in una sorta di Nirvana e la vita cesserebbe se non

fosse per il lucifero della perfetta circolarità, pi greco, che

trigonometricamente tradotto in seno (0,61766...) è quasi

accanto a loro.

Succede che nel passaggio fatale la coscienza va in frantumi

che, però, si salva, anche se disunita, celandosi nei “due

estatici” liberi di varcare la soglia. Ecco com'è che la vita

progredisce (ricordate il racconto omerico di Ulisse e i suoi

compagni che riuscirono a salvarsi abbarbicati alle pecore di

Polifemo!).

Resta un'ultima cosa da approfondire, quel “seno” aureo posto in

relazione all'Ave Maria dello scritto in versi sopra trattato.

Vedo Piero accingersi a dipingere la Madonna del Parto preso dal

farlo “poeticamente” con la sua solita mano di grande artista e

far diventare i suoi tratteggi strumenti melodiosi al punto da

farli udire a chi si dispone ad ammirare il volto della Vergine,

decisamente il polo di convergenza della visione. Ma è in lui

quella sofferenza che trapela come una tempesta da quel volto a

causa della sua matematica che egli vorrebbe che fosse presente.

La croce di questo stato è pesante, ed è tale da disporlo ad

implorare la stessa Vergine in lui di partecipare al sacrificio

da compiersi, così come è disposto nella flagellazione con lo

schema della Sezione Aurea.

È possibile una cosa del genere con la Madonna del Parto? Sì lo

è, e forse Piero della Francesca lo ha posto in atto

magistralmente servendosi del perfetto ovale del volto della

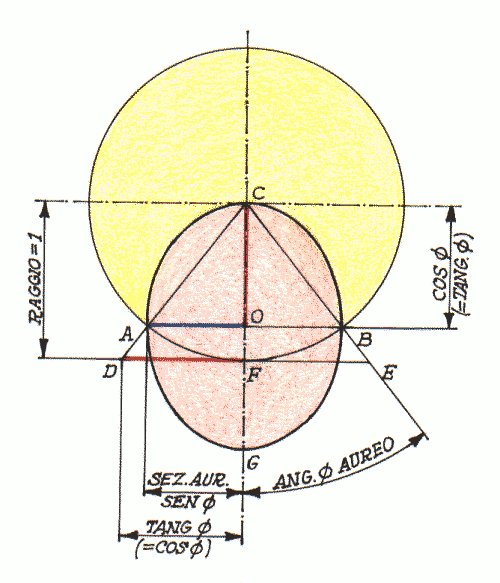

Vergine. Si guardi l'illustrazione 8 ove è rappresentato l'ovale

conforme al volto in questione. Se nella Flagellazione l'unità

corrispondeva alla distanza delle due colonne principali, qui

l'unità corrisponde al tratto AC di congiunzione delle

intersezione degli assi, nell' ordine, minore e maggiore con

l'ovale, l'ellisse per la precisione. |

|

|

|

|

|

|

|

Illustrazione 8: Si

tratta dell'analoga geometria dell'angolo aureo riportata nella

figura sopra. Qui si evidenzia la rappresentazione di una

superficie piramidale che è la stessa come modello della

Piramide di Cheope d'Egitto. |

|

|

Il valore della Sezione Aurea non è

altro che il semiasse minore. Il resto della geometria, non era

d' interesse per Piero giacchè nemmeno oggi questo lo è, se non

attraverso le mie concezioni che si rifanno alla trigonometria.

Ora si deve convenire che può essere verosimile quel che ho

detto con gli ultimi rabberciati versi suddetti sul “seno”

dell'“Ave Maria”. Se così è, dove il riparo segreto del “frutto

suo” se non in un radioso ed amabile “cielo”, «presso Dio»?8

Guarda caso - ma quanti! -, anche qui due luoghi che sembrano

diversi ed assai lontani: un adorabile “mento” (con la solita

“fossetta” comune col suo autore) ed un nuovo mondo oltre il

mare delle due colonne d'Ercole, «San Salvador ove approdò il 12

ottobre 1942 con la caravella Santa Maria insieme alle altre sue

“ancelle” di viaggio e con il loro capitano, “Cristoforo

Colombo”. Un gioco di parole per beffare il “drago rosso”

dell'Apocalisse e con lui i saccenti dottori increduli delle

Arti e delle Scienze di tutti i tempi?

Il “cielo” del supposto “riparo” non ha armigeri ma immaginari

“putti” alati che si dilettano col “gioco”,

ma per i riottosi fanno sì che diventi un “giogo”.

(8, illustrazione 9) |

|

|

|

|

|

|

|

Illustrazione 9: Alessandro Bonvicino

detto il Moretto (1498-1554): particolare «Incoronazione della

Vergine con i Santi Giuseppe, Francesco, Nicola e l'Arcangelo

Michele» del 1534. Un volto trasognato di “donna” fra i “putti”

celesti al riparo del “dragone rosso” dell'Apocalisse? Vedasi il

mio studio «L'Arcangelo

Michele del Moretto». |

|

|

Dunque per finire, dove

rintracciare i “putti” del “DUX” di Piero, se non col magico

“gioco” della sua particolare geometria. E dove gli altri

“putti”, quelli del “DVX” del sommo Poeta Dante col “gioco” dei

“numeri” da lui indicati? Giammai con la ragione degli adulti ma

degli infanti! Si scoprirà che essi son versi che parlano di

certi altri “due” da onorare. (4c)

Leonardo che si definiva «omo sanza lettere» criticava i «trombetti»

della cultura, coloro che a sostegno delle proprie tesi invocano

l'“autorità” del pensiero “consolidato”, esercitando “la memoria

e non l'intelletto”. Le cose “narrano” ed è questo il vero

“Senso delle cose”. Un poliedro complesso, un volto, la grafica

di nuove lettere sono frasi di un discorso che assume un

significato. Come va inteso? “A ciascuno il suo”: non in senso

retributivo e di equità del dare, ma di ricezione.

Il mio scritto è una iniziativa di diffusione della questione

attributiva, ma anche una verifica che trascende lo stato

dell'arte valicandone il termine. Qui si parla dell'Arte con la

quale ogni concezione dell'universo è stata posta in essere.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NOTE |

|

1:

Tratto da:

www.exibart.com.

Luigi Maria Ricciardi, matematico, pone l'accento sulla Divina

Proporzione di Luca Pacioli, la cosiddetta Sezione Aurea «quale

canone di perfezione e grazia sia in architettura, scultura e

pittura, sia nella stessa Natura. Il modo più semplice di

costruirla è dividere un segmento in due parti tali che il

quadrato che ha per lato la parte maggiore abbia area uguale a

quella del rettangolo i cui lati sono rispettivamente l'intero

segmento e la parte minore». Oltre che essere applicata da Piero

nella costruzione della Flagellazione, la sezione aurea è

presente in numerose opere della storia dell'arte a partire

dalle sculture del Partenone, opera di Fidia, passando

attraverso «Lo Sposalizio della Vergine» di Raffaello. Proprio

sui frontoni del Partenone si sofferma anche il regista Pappi

Corsicato che ne traccia l'analogia con la Flagellazione sotto

la comune cifra dell'impersonalità: «Piero fu addirittura

impassibile, come se aspirasse all'impersonalità dell'idea,

piuttosto che all'emozione della rappresentazione».

2:

Omero: Odissea XIII,42.

3a,3b,3c,3d:

Da «Piero della Francesca gran matematico. Meglio di Leonardo»,

www.24sette.it

4,4b,4c:

Il DVX dantesco, «Cinquecento, diece e

cinque» (Pur XXXIII,43). Vedasi il mio studio «Cinquecento,

diece e cinque».

5: Il

giorno della morte di Piero della Francesca e della scoperta

dell'America.

6: Lo

scienziato Richard P. Feynman, Nobel della Fisica, morto nel

1988. Questi nel suo libro «Il senso delle cose», intravede la

natura dello scienziato moderno con le seguenti parole: «Molti

si stupiscono che nel mondo scientifico si dia così poca

importanza al prestigio o alle motivazioni di chi illustra una

certa idea. La si ascolta, e sembra qualcosa che valga la pena

di verificare – nel senso che è un'idea diversa, e non

banalmente in contrasto con qualche risultato precedente –

allora si che diventa divertente. Che importa quanto ha studiato

quel tizio, o perché vuole essere ascoltato. Il questo senso non

ha nessuna differenza da dove vengano le idee. La loro origine

vera è sconosciuta. La chiamano “immaginazione”, “creatività”

(in realtà non sconosciuta, è solo un'altra cosa come

l'“abbrivio”). Stranamente molti non credono che nella scienza

ci sia posto per la fantasia. È una fantasia di un tipo

speciale, diversa da quella dell'artista. Il difficile è cercare

di immaginare qualcosa che a nessuno è mai venuto in mente, che

sia in accordo in ogni dettaglio con quanto già si conosce, ma

sia diverso; e sia inoltre ben definito, e non una vaga

affermazione. Non è niente facile.».

7:

“Rebis” in alchimia è composto salino, cosa doppia, carattere

ermafrodito, maschio e femmina insieme. Unico essere durante la

congiunzione carnale (in senso figurato). Escremento. (dal

«Dizionario di Alchimia e di Chimica Antiquaria» di Gino Testi -

Ediz. Mediterranea Roma).

8:

Apocalisse 12,5. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|