|

LA

SURREALTA' DELLA

TOPOGRAFIA TERRESTE

Sembrerà

incredibile e nuovo da

sentirsi ma la terra non

la si conosce

abbastanza, se non

attraverso tutto ciò che

la scienza ha sondato e

studiato a menadito. Ma

non è stato abbastanza

da scoprire di lei, con

sorpresa, miriade di

configurazioni

attraverso la sua

topografia.

Immaginazioni

suggestive, come quelle

dei racconti e delle

favole si potrà dire, ma

non tanto da far sorgere

in alcuni reali

possibilismi di concreti

fondamenti per tenerne

da conto. Altri diranno

sorridendo che è magia,

come quella dei

chiromanti che, al posto

di leggere la mano della

gente, legge la terra

con le tante sue linee

di morte vita e

miracoli. Tuttavia,

scherzi a parte, la

terra vista così

effettivamente dimostra

di essere come viva e,

da mirabile ed

impareggiabile artista,

dipinge immagini di sé

come meglio crede: a

volte allegoricamente,

altre in modo che sembra

reale. E non occorrono

doti magiche per

togliere il velo di Gea,

la terra, per mettere in

mostra la sua

immaginaria surrealtà

imprevedibile. Basta

solo la docile mano di

un giovane studente, una

matita ed una gomma ed

ecco che da una cartina

di un paese – per

esempio – come quelle

inserite nel suddetto

scritto, si presentano

alla vista

rappresentazioni

coerenti, che fanno

pensare. Un matematico

direbbe che è topologia

bella e buona, la

scienza esatta come lui

la definisce. La

topologia

intuitivamente, in

matematica, è lo studio

di quelle proprietà

degli enti geometrici,

le quali non variano

quando questi vengono

sottoposti a una

deformazione continua

cioè, ad una

trasformazione della

figura tale che punti

distinti rimangono

distinti, e punti vicini

cambino in punti vicini.

Ma il termine di

topologia è usato anche

in altri modi: per lo

studio del paesaggio dal

punto di vista

morfologico; in

linguistica per lo

studio relativo alla

collocazione delle

parole nella frase; ed

ancora. Sembra complesso

e astruso ragionare in

topologia, eppure nel

caso delle

configurazioni in

discussione è come un

semplice gioco, simile a

quello per bambini della

Settimana Enigmistica,

“Che cosa apparira?”, o

l’altro, “La pista

cifrata”, solo che qui

occorre immaginare i

puzzle da annerire e le

cifre da seguire. Ecco,

ora immaginate che la

terra veramente presenta

di sé configurazioni che

non si contano – non si

potrà spiegare come –

per dimostrare che essa

vive interagendo a tutte

le attività di

superficie, soprattutto

per opera dell’uomo. Non

è poi tanto fantastica

l’idea che gli uomini

rivestano, in seno alle

configurazioni i

discussione, la funzione

più importante della

terra vista in questo

modo, quella del

cervello. Ragionando in

questa prospettiva si

imparerà così a vedere

che le costruzioni

umane, i fabbricati, le

strade, le grandi vie di

comunicazione e ogni

altra cosa sono forze

che nascono, crescono e

muoiono. E poi, quando

tutto manca per credere

in ciò che ho postulato

sulla presunta surrealtà

terrestre, ebbene non

dispiacerà sentire e

vedere un insolito modo

di fare arte, fuori

dalle numerose

concezioni note. Ed ecco

una spiegazione che si

può accettare sul conto

di un certo paradigma

che vi può attenere e

così impostare un

discorso in merito ed

affermare di conseguenza

se cambia il paradigma

cambia la società.

Giusto anche lo scopo di

tutti i lavori degli

antichi alchimisti che

operano nel mistero. Sembrerà

incredibile e nuovo da

sentirsi ma la terra non

la si conosce

abbastanza, se non

attraverso tutto ciò che

la scienza ha sondato e

studiato a menadito. Ma

non è stato abbastanza

da scoprire di lei, con

sorpresa, miriade di

configurazioni

attraverso la sua

topografia.

Immaginazioni

suggestive, come quelle

dei racconti e delle

favole si potrà dire, ma

non tanto da far sorgere

in alcuni reali

possibilismi di concreti

fondamenti per tenerne

da conto. Altri diranno

sorridendo che è magia,

come quella dei

chiromanti che, al posto

di leggere la mano della

gente, legge la terra

con le tante sue linee

di morte vita e

miracoli. Tuttavia,

scherzi a parte, la

terra vista così

effettivamente dimostra

di essere come viva e,

da mirabile ed

impareggiabile artista,

dipinge immagini di sé

come meglio crede: a

volte allegoricamente,

altre in modo che sembra

reale. E non occorrono

doti magiche per

togliere il velo di Gea,

la terra, per mettere in

mostra la sua

immaginaria surrealtà

imprevedibile. Basta

solo la docile mano di

un giovane studente, una

matita ed una gomma ed

ecco che da una cartina

di un paese – per

esempio – come quelle

inserite nel suddetto

scritto, si presentano

alla vista

rappresentazioni

coerenti, che fanno

pensare. Un matematico

direbbe che è topologia

bella e buona, la

scienza esatta come lui

la definisce. La

topologia

intuitivamente, in

matematica, è lo studio

di quelle proprietà

degli enti geometrici,

le quali non variano

quando questi vengono

sottoposti a una

deformazione continua

cioè, ad una

trasformazione della

figura tale che punti

distinti rimangono

distinti, e punti vicini

cambino in punti vicini.

Ma il termine di

topologia è usato anche

in altri modi: per lo

studio del paesaggio dal

punto di vista

morfologico; in

linguistica per lo

studio relativo alla

collocazione delle

parole nella frase; ed

ancora. Sembra complesso

e astruso ragionare in

topologia, eppure nel

caso delle

configurazioni in

discussione è come un

semplice gioco, simile a

quello per bambini della

Settimana Enigmistica,

“Che cosa apparira?”, o

l’altro, “La pista

cifrata”, solo che qui

occorre immaginare i

puzzle da annerire e le

cifre da seguire. Ecco,

ora immaginate che la

terra veramente presenta

di sé configurazioni che

non si contano – non si

potrà spiegare come –

per dimostrare che essa

vive interagendo a tutte

le attività di

superficie, soprattutto

per opera dell’uomo. Non

è poi tanto fantastica

l’idea che gli uomini

rivestano, in seno alle

configurazioni i

discussione, la funzione

più importante della

terra vista in questo

modo, quella del

cervello. Ragionando in

questa prospettiva si

imparerà così a vedere

che le costruzioni

umane, i fabbricati, le

strade, le grandi vie di

comunicazione e ogni

altra cosa sono forze

che nascono, crescono e

muoiono. E poi, quando

tutto manca per credere

in ciò che ho postulato

sulla presunta surrealtà

terrestre, ebbene non

dispiacerà sentire e

vedere un insolito modo

di fare arte, fuori

dalle numerose

concezioni note. Ed ecco

una spiegazione che si

può accettare sul conto

di un certo paradigma

che vi può attenere e

così impostare un

discorso in merito ed

affermare di conseguenza

se cambia il paradigma

cambia la società.

Giusto anche lo scopo di

tutti i lavori degli

antichi alchimisti che

operano nel mistero.

C’è un filo sottile,

praticamente invisibile,

che lega ogni forma di

cambiamento. Si produce

un vero cambiamento

quando si riesce a

modificare il paradigma

di base che influenza,

controlla e domina lo

sviluppo del pensiero

logico-razionale

finalizzato ad

affrontare i problemi

della vita e

dell’esistenza1.

«Il paradigma svolge un

ruolo allo stesso tempo

sotterraneo e sovrano in

ogni teoria, dottrina o

ideologia. Il paradigma

è inconscio, ma irriga

il pensiero cosciente,

lo controlla e, in

questo senso, è anche

sovracosciente. Il

paradigma istituisce le

relazioni primordiali

che si costituiscono in

azioni, determina i

concetti, domina i

discorsi e le

teorie...». (E. Morin)

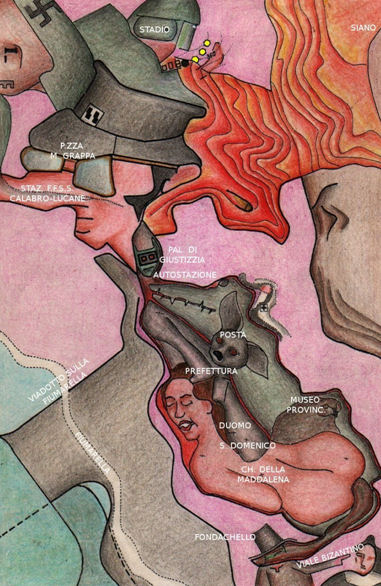

GIANGURGOLO NELLA

SURREALTA' MAPPALE DI

CATANZARO

Ho fatto capire come ho

potuto eseguire tanti

disegni traendoli dalle

mappe di centri urbani,

ma anche di aree

geografiche, come stati

e continenti, e che ho

chiamate

surrealtà mappali.

Il disegno che presento

in questo saggio

attraverso l’illustr.

1, è una delle tante

surrealtà mappali,

quella di Catanzaro che

sono stato portato ad

eseguire secondo una mia

immaginazione. In

seguito casualmente mi

sono trovato di fronte

alla maschera della

Calabria,

Giangurgolo

ed ho trasalito nel

trovarvi un’assoluta

aderenza al mio disegno

di Catanzaro in esame.

Naturalmente vi ho

intravisto un

Giangurgolo

dei nostri tempi. A

questo punto mi è

piaciuto approfondire le

riflessioni in questa

ottica e mi è sorto un

dilemma ponendomi queste

due domande:

Giangurgolo, da vecchia

maschera della Calabria,

oggi cosa è, un “porco”

che sfugge alla

giustizia? Ma non può

rappresentare anche un

certo “santo”, che

appena si vede camuffato

da “porco” che migra,

come fu per San

Vitaliano, patrono di

Catanzaro, il quale come

si sa scappò dalla sua

Capua di cui fu

proclamato Vescovo

contro la sua volontà2.

Quei due in alto a

destra, del “fuoco” e

della “Pietra”, della

surrealtà mappale

in esame, forse se lo

chiedono. Ironia della

sorte però, si vede

appena un religioso o

religiosa con l’aureola,

col segno di una croce

di soccorso (la manna di

San Vitaliano, appunto),

che è sotto il loro naso

e non lo vedono. Ma la

spiegazione proviene

proprio dalla sua

storia. A differenza di

quando fu costretto a

indossare abiti

femminili a Capua dove

era vescovo, per essere

svergognato, ora gli

stessi abiti gli servono

per passare inosservato.

Infatti sembra

incertamente anche una

suora.

Qualcosa del genere

avvenne per un altro

santo, san Marco le cui

reliquie, che si

trovavano in terra

islamica ad Alessandria

d’Egitto, furono

avventurosamente

traslate a Venezia

nell’anno 828 da due

leggendari mercanti

veneziani: Buono da

Malamocco e Rustico da

Torcello.

Si tramanda che per

trafugare ai Musulmani

il prezioso corpo

(l’Islam riconosce e

venera a sua volta

Cristo e i Santi), i due

astuti mercanti lo

abbiano nascosto sotto

una partita di carne di

maiale, che passò senza

ispezione la dogana a

causa del noto disgusto

per questa derrata

imposto ai seguaci del

Profeta.

Va ricordato che in quei

tempi (e in parte ancor

oggi) le reliquie erano

un potente aggregatore

sociale; inoltre

attiravano pellegrini e

contribuivano a

innalzare il numero

della popolazione nelle

città, effetto molto

importante per un

urbanesimo agli albori

che stentava ad

affermarsi sulle

popolazioni

prevalentemente rurali.

Ogni reliquia era quindi

bene accetta assieme a

chi la recava e quella

di San Marco lo fu

particolarmente a

Venezia, in quanto

proprio quel Santo,

mentre era in vita,

avrebbe evangelizzato le

genti venete divenendone

Patrono ed emblema sotto

forma di leone alato.

GIANGURGOLO E LA

VISIONE PROFETICA DI

NOSTADAMUS

Può sorprendere capire

che

Giangurgolo,

emblematico personaggio,

che a prima vista

impersona chiaramente il

male, anzi tutti i mali,

sia stato oggetto della

visione profetica, la

più terribile, del

famoso profeta del

Cinquecento, M.

Nostradamus, eppure

sembra di sì. Non si può

negare che la Quartina

X, 10 centra in pieno la

sua descrizione e

conseguenze nefaste.

Eccola:

«Macchia di Merda,

enorme adultera

Grande nemico di tutto

il genere umano

Che sarà malvagio,

d’antenati, zii, né

padri

In ferro, fuoco, acqua,

sanguinario e inumano».

La donna completamente

nuda e l’ambiguo

serpente sono la visione

scandalosa espressa con

il primo verso, e così

il resto della quartina

in questione inquadra il

potere mortale legato al

serpente della

perdizione, a Satana.

Ma se è concepibile

questo scenario

terrificante ai danni

degli abitanti della

Terra, resta il

possibile soccorso di

San Vitaliano sul quale

è stata posta la croce

del male di Satana

allorché era a Capua.

Questa città recava il

segno di enormi “gravi”,

una di queste a causa

degli antichi “Ozi” di

Annibale acerrimo nemico

di Roma3.

Non meraviglia la

pesante predizione

nostradamica se si

riflette sull’analoga

annunciata da San

Giovanni, l’apostolo di

Gesù nell’Apocalisse.

Viene detto che «il

dragone, il serpente

antico – cioè il

diavolo, satana»

– venne incatenato

nell’abisso fino al

compimento dei mille

anni. «Dopo

questi dovrà essere

sciolto per un po’ di

tempo.» (Ap

20, 3).

Dunque non resta che

descrivere la maschera

della Calabria,

Giangurgolo,

tema di questo saggio,

vista come espressione

delle debolezze umane,

delle tentazioni cui è

stata soggetta, cui

molti uomini non furono

capaci di resistere

mortificando il genere

umano, ma anche delle

forze benefiche che

diversi altri uomini

riuscirono a porre come

baluardo al male.

Infatti dalla

descrizione della storia

della maschera

Giangurgolo

che segue vedremo che ci

sono due versioni a

riguardo.

GIANGURGOLO MASCHERA

DELLA CALABRIA

Giangurgolo4

è una maschera calabrese

della Commedia

dell’Arte. Secondo

alcuni studiosi il suo

nome deriverebbe da

Gianni Boccalarga o

Gianni Golapiena,

caratterizzandone così

subito le peculiarità:

persona di molte

chiacchiere, di grande

ingordigia e fame.

L’origine di qu esta

maschera è incerta, ma

le fonti letterarie

sulle rappresentazioni

di Giangurgolo dicono

che essa sarebbe nata a

Napoli. Risale al 1618

la notizia di un attore,

Natale Consalvo, che, a

Napoli, lavorava nelle

vesti di Capitan

Giangurgolo.

Successivamente la

maschera di

Giangurgolo

fu importata a Reggio ed

in Calabria per mettere

in ridicolo le persone

che imitavano i

cavalieri siciliani

“spagnoleggianti”,

infatti intorno alla

metà del XVII secolo

quando la Sicilia fu

data ai Savoia vi fu una

massiccia migrazione di

nobili spagnoli

siciliani verso la città

di Reggio dall’altra

parte dello Stretto, e

la maschera sarebbe

stata dunque adattata a

questi nobili siciliani

decaduti, diventando la

maschera tradizionale

della regione. Godette

subito di grande

considerazione

nell’ambito della

commedia dell’Arte tanto

da essere rappresentata

nei più grandi teatri

italiani al pari delle

maschere oggi

considerate maggiori:

Pulcinella, Arlecchino

ecc. Ha un naso enorme e

una spada altrettanto

smisurata che pende su

un fianco, indossa un

alto cappello a cono, un

corpetto stretto e

soprattutto i pantaloni

a sbuffo a strisce

gialle e rosse,

particolare

significativo che

riproduce i colori

d’Aragona. La maschera

dunque rappresenta uno

scherzo della città

verso i dominatori

aragonesi e spagnoli. Il

nome Giangurgolo

deriverebbe dalle

parole: esta

maschera è incerta, ma

le fonti letterarie

sulle rappresentazioni

di Giangurgolo dicono

che essa sarebbe nata a

Napoli. Risale al 1618

la notizia di un attore,

Natale Consalvo, che, a

Napoli, lavorava nelle

vesti di Capitan

Giangurgolo.

Successivamente la

maschera di

Giangurgolo

fu importata a Reggio ed

in Calabria per mettere

in ridicolo le persone

che imitavano i

cavalieri siciliani

“spagnoleggianti”,

infatti intorno alla

metà del XVII secolo

quando la Sicilia fu

data ai Savoia vi fu una

massiccia migrazione di

nobili spagnoli

siciliani verso la città

di Reggio dall’altra

parte dello Stretto, e

la maschera sarebbe

stata dunque adattata a

questi nobili siciliani

decaduti, diventando la

maschera tradizionale

della regione. Godette

subito di grande

considerazione

nell’ambito della

commedia dell’Arte tanto

da essere rappresentata

nei più grandi teatri

italiani al pari delle

maschere oggi

considerate maggiori:

Pulcinella, Arlecchino

ecc. Ha un naso enorme e

una spada altrettanto

smisurata che pende su

un fianco, indossa un

alto cappello a cono, un

corpetto stretto e

soprattutto i pantaloni

a sbuffo a strisce

gialle e rosse,

particolare

significativo che

riproduce i colori

d’Aragona. La maschera

dunque rappresenta uno

scherzo della città

verso i dominatori

aragonesi e spagnoli. Il

nome Giangurgolo

deriverebbe dalle

parole:

* Gian = Zanni,

un tipico personaggio

della commedia dell’Arte

che presenta diverse

varianti in Italia, una

tra tutte Giangurgolo

appunto. Della parola

Zanni rimane infatti

ancora oggi traccia nel

dialetto calabrese,

nell'uso di espressioni

come “fari u Zannu” o

“fari i Zanni”, che vuol

dire “fare uno scherzo”,

“fare degli scherzi”, o

ancora l’espressione

“Zanniare” che vuol dire

“scherzare” appunto.

Troviamo un altro

riferimento reggino allo

Zanni nella tipica

espressione

“Facc’i’Maccu” (Faccia

di Macco) ancora in uso

in città, che deriva dal

personaggio Maccus, il

servo sciocco della

commedia Plautina, molto

simile al servo sciocco

interpretato da molti

Zanni della Commedia

dell’Arte.

* Gurgolo,

che vuol dire “bocca

larga” o “grande bocca”,

un personaggio ingordo

dotato di appetito

insaziabile, ma

soprattutto inteso in

senso di spacconeria, un

personaggio di molte

parole e di pochi fatti.

Giangurgolo

nacque, secondo la

maggior parte degli

studiosi, per soddisfare

l’esigenza di mettere in

ridicolo, caricaturando,

i dominatori,

considerati “inutili

eroi” bravi soltanto con

le chiacchiere, quei

boriosi dediti alla

gola, arroganti,

millantatori e codardi

che imitavano gli

atteggiamenti di

superiorità e tracotanti

degli ufficiali

spagnoli, irriverenti ed

insolenti, presenti a

quel tempo nel nostro

Meridione.

Giangurgolo

era protagonista sui

palcoscenici dei teatri

sei e settecenteschi

tanto quanto lo era in

strada. Infatti in una

incisione dell'abate

Jean-Claude Richard de

Saint-Non che descrive

“i dintorni di Reggio” è

chiaramente visibile una

scena di commedia, un

pezzo di teatro fatto

per strada dove è

protagonista

Giangurgolo,

uno Zanni con il lungo

cappello e la spada.

Secondo un’altra ipotesi

la maschera sarebbe nata

da una persona realmente

esistita a Catanzaro.

Secondo tale opinione,

dal punto di vista

etimologico

Giangùrgolo

significherebbe “Gianni

l’ingordo”, per la sua

caratteristica

distintiva:

l’ingordigia. La sua

storia inizia nel

convento delle Suore di

Santa Maria della

Stella, dove nacque il

24 giugno 1596. Il nome

deriverebbe da Giovanni,

in onore del Santo del

giorno del suo

ritrovamento. La

leggenda narra che nei

boschi egli cerca di

salvare uno spagnolo

aggredito da briganti,

che non ostante tutto

muore. In segno di

riconoscenza però in

punto di morte nomina

Giovanni suo erede,

consegnandogli, oltre

alle sue ricchezze, una

lettera che contiene il

modo per salvare la

città. Allora Giovanni

tramuta il suo nome in

Alonso Pedro Juan

Gurgolos, in onore dello

spagnolo, ed inizia la

sua personale lotta

contro l’occupazione

spagnola. Giovanni si

organizza con un

carrozzone da teatro col

quale, insieme ad alcuni

suoi amici, propone

spettacoli satirici

incitando il popolo alla

rivolta. Una condanna a

morte lo costringerà a

trasferirsi in Spagna,

ma successivamente,

tornato a Catanzaro,

ritrova l’amico di

teatro Marco, malato di

peste, e per un

abbraccio tra i due la

malattia viene trasmessa

anche a

Giangurgolo

che muore.

IL CARATTERE

- Dai suoi

atteggiamenti, dal suo

modo di parlare,

Giangurgolo

appare come il tipico

signorotto ricco,

gradasso, spaccone,

spavaldo, come colui che

esige rispetto senza

darne in cambio, dalle

persone più umili e

assumendo, di contro,

davanti a chi può

rappresentare un

pericolo, una minaccia,

atteggiamenti di

riverenza e umiltà

rasenti alla

sottomissione ma sempre

ruffiani ed adulatori.

Nell’approccio con le

donne riesce a mettere

da parte i suoi lati

grotteschi facendo

sfoggio di una

erudizione barocca,

artificiosa, finendo

però sempre deriso e

sbeffeggiato soprattutto

a causa del suo aspetto

fisico.

LA FIGURA

-

Giangurgolo,

convenzionalmente, porta

sul volto una maschera

rossa arricchita da una

naso di cartone, sul

capo un cappello a forma

di cono. Indossa un

colletto alla spagnola

arricciato, un corpetto

a righe rosse e gialle,

calzoni sempre rossi e

gialli fin sotto il

ginocchio, calze bianche

o, ancora, rosse e

gialle ed un cinturone

al quale è appesa una

lunga spada che usa

reiteratamente con chi è

più debole ma che resta

puntualmente penzoloni

di fronte a chi potrebbe

suonargliele.

GIANGURGOLO EPOCALE E LA

"BELLE DE JOURE"

“Bella di giorno”, il

famoso film francese di

Luis Buñuel del 1967,

interpretato dalla nota

attrice Caterine

Deneuve, è quanto di più

vicino al tema

Giangurgolo che mi

appresto a descrivere

così come viene

presentato su internet. Secondo me è centrato

l’accostamento di questo

film con la

rappresentazione scenica

relativa all’illustr.

1, la configurazione

che ho immaginato di

Catanzaro. Giusto

l’epilogo del film che

non trova altra

soluzione per

Giangurgoli del genere

descritto dal famoso

Nostradamus attraverso

la terribile quartina X,

10 suddetta. Séverine è

la giovane, bellissima

moglie del medico Pierre

Serizy (Jean Sorel), ma

è affetta da seri

problemi di relazione

che la portano a vivere

una vita affettiva

distorta , popolata di

sogni masochistici ad

occhi aperti. Essa ama

il marito ma è incapace

di avere rapporti intimi

con lui. Per questa

ragione si reca tutti i

pomeriggi presso una

casa d’appuntamenti in

una splendida Parigi

degli anni sessanta,

dove cerca, attraverso

la prostituzione, una

sorta di psicanalisi che

la porti ad uscire dalle

sue fobie e dalla sua

frigidezza. Qui Severine

si lega ad un giovane

gangster (Pierre

Clementi) che le offre

il brivido e

l’eccitazione di cui

sono piene le sue

fantasie. La situazione

diviene complicata e

pericolosa quando lei

decide di lasciare il

bordello. Il giovane

geloso attende il marito

di Séverine e gli spara

tre volte prima di

fuggire ed essere

catturato dalla polizia.

Il marito sopravvive ma

rimane in stato

comatoso. Il film

termina con Séverine che

fugge nuovamente dentro

le sue fantasie; ma

questa volta non sono

sogni erotici. Nella sua

mente il marito è di

nuovo in salute e lei lo

bacia con amore.

Secondo me è centrato

l’accostamento di questo

film con la

rappresentazione scenica

relativa all’illustr.

1, la configurazione

che ho immaginato di

Catanzaro. Giusto

l’epilogo del film che

non trova altra

soluzione per

Giangurgoli del genere

descritto dal famoso

Nostradamus attraverso

la terribile quartina X,

10 suddetta. Séverine è

la giovane, bellissima

moglie del medico Pierre

Serizy (Jean Sorel), ma

è affetta da seri

problemi di relazione

che la portano a vivere

una vita affettiva

distorta , popolata di

sogni masochistici ad

occhi aperti. Essa ama

il marito ma è incapace

di avere rapporti intimi

con lui. Per questa

ragione si reca tutti i

pomeriggi presso una

casa d’appuntamenti in

una splendida Parigi

degli anni sessanta,

dove cerca, attraverso

la prostituzione, una

sorta di psicanalisi che

la porti ad uscire dalle

sue fobie e dalla sua

frigidezza. Qui Severine

si lega ad un giovane

gangster (Pierre

Clementi) che le offre

il brivido e

l’eccitazione di cui

sono piene le sue

fantasie. La situazione

diviene complicata e

pericolosa quando lei

decide di lasciare il

bordello. Il giovane

geloso attende il marito

di Séverine e gli spara

tre volte prima di

fuggire ed essere

catturato dalla polizia.

Il marito sopravvive ma

rimane in stato

comatoso. Il film

termina con Séverine che

fugge nuovamente dentro

le sue fantasie; ma

questa volta non sono

sogni erotici. Nella sua

mente il marito è di

nuovo in salute e lei lo

bacia con amore.

IL

"SOCCORSO" DI SAN

VITALIANO

Ricordate il mio dilemma

al cospetto della

configurazione della

surrealtà mappale

di Catanzaro, e le due

domande che seguirono:

Giangurgolo,

da vecchia maschera

della Calabria, oggi

cosa è? Un “porco” che

sfugge alla giustizia?

Ma non può rappresentare

anche un certo “santo”,

camuffato da “porco” che

migra, in certo qual

modo come fu per San

Vitaliano, patrono di

Catanzaro, il quale come

si sa scappò dalla sua

Capua di cui fu

proclamato Vescovo

contro la sua volontà?

La fuga del santo finì

male perché venne

catturato, legato dentro

un sacco e gettato nel

fiume Garigliano.

Ma su di lui vi era la

presenza di Dio che lo

fece giungere incolume

fino ad Ostia dove venne

salvato da alcuni

pescatori, mentre Capua,

dimostratasi ingrata e

violenta, venne punita

da Dio con siccità,

peste e carestia.

In sintesi i fatti

occorsi a san Vitaliano,

“nelle mani di Dio”

appunto, possono

immaginarsi come il

decorso della sua

volontà per porre sulle

spalle del santo un

“grave”, che si può

immaginare come una

croce. Solo lui, ad

esempio di Gesù che

prese su di sé i peccati

del mondo, poteva essere

il “Cristoforo”

congeniale. Ecco che i

“gravi” in questione,

che inizialmente sono

quelli di Capua passano

in altre mani, in quelle

degli abitanti di

Catanzaro accesi dalla

fede nel cristianesimo

grazie all’opera di san

Vitaliano.

Per spiegare come può

essere compreso il male

racchiuso nel “grave” (o

croce) messo sulle

spalle di San Vitaliano

“camuffato” in sembianze

vergognose, riferendoci

ai fatti di Capua?

Il male di cui si parla

può essere paragonato a

quelli degli indemoniati

di Gadareni miracolati

da Gesù di cui si parla

nei tre Vangeli, di

Matteo, Marco e Luca.

Cito di seguito il passo

evangelico 8,28-34 di

Matteo che è il più

sintetico:

«In quel tempo, essendo

Gesù giunto all’altra

riva del mare di

Tiberiade, nel paese dei

Gadareni, due

indemoniati, uscendo dai

sepolcri, gli vennero

incontro; erano tanto

furiosi che nessuno

poteva più passare per

quella strada.

Cominciarono a gridare:

“Che cosa abbiamo noi in

comune con te, Figlio di

Dio? Sei venuto qui

prima del tempo a

tormentarci?”.

A qualche distanza da

loro c’era una numerosa

mandria di porci a

pascolare; e i demoni

presero a scongiurarlo

dicendo: “Se ci scacci,

mandaci in quella

mandria”.

Egli disse loro:

“Andate!”. Ed essi,

usciti dai corpi degli

uomini, entrarono in

quelli dei porci: ed

ecco tutta la mandria si

precipitò dal dirupo nel

mare e perì nei flutti.

I mandriani allora

fuggirono ed entrati in

città raccontarono ogni

cosa e il fatto degli

indemoniati. Tutta la

città allora uscì

incontro a Gesù e,

vistolo, lo pregarono

che si allontanasse dal

loro territorio.».

A questo punto occorre

fare buona attenzione

per traslare il detto

evangelico appena citato

e servircene per capire

la questione di San

Vitaliano in causa.

La cosa fondamentale che

occorre capire è come

smuovere e dove

riversare il “grave”, il

male, che nei Vangeli

vengono definiti demoni,

anzi negli altri due non

menzionati, quelli di

Marco e Luca, sono

Legioni (di demoni). Ma

questa definizione,

probabilmente, venne

introdotta per

identificarli nelle

Legioni romane, che

erano considerate

nemiche del popolo

israelita.

La mandria dei porci in

cui Gesù riversa i

demoni allegorizza il

“fatto” occulto che sta

dietro all’analogo

occorso a San Vitaliano,

che invece ha comportato

essere obbligato a

indossare abiti

femminili per essere

svergognato davanti a

tutta Capua. Occorre

immaginare l’azione di

Dio padre che manda i

suoi figli in sacrificio

per la redenzione umana:

il primo fu Gesù Cristo.

Naturalmente in San

Vitaliano non c’è questa

consapevolezza ma solo

la coscienza di dovere

andare incontro a gravi

sofferenze a causa del

Cristo in cui crede

fermamente. Il seguito

di questo santo, che

viene legato dentro un

sacco e gettato nel

fiume Garigliano, si

correla alla pazzia

della «mandria dei porci

che si precipitò dal

dirupo nel mare e perì

nei flutti», come sopra

raccontato sul conto dei

fatti evangelici sugli

indemoniati di Gadareni.

Secondo l’opinione della

gente, il porco era

simbolo di impurità che

impediva all’essere

umano di relazionarsi

con Dio e di sentirsi

accolto da Lui. Il mare

era il simbolo del caos

esistente prima della

creazione e che, secondo

la credenza dell’epoca,

continuava a minacciare

la vita.

Ma fin quanto durerà

l’azione salvifica ad

opera di San Vitaliano

per Catanzaro?

La fede in lui dei

catanzaresi, se non è

lontana dalla realtà la

mia visione della

surrealtà mappale

esibita all’inizio, non

è più come quella di un

tempo. E poi le cronache

odierne non mancano di

configurare il Sud

d’Italia intero nelle

panie di organizzazioni

malavitose che lo Stato

stenta a contrastare.

Ma la Calabria non ha

solo la faccia di

Giangurgolo.

La Calabria è l'Italia

arcaica nascente ripiena

di mitologia e che

passa, poco prima

dell'Unità d'Italia fino

alle Alpi, per il

glorioso Regno delle due

Sicilie invidiato dal

resto dei regni

d'Europa.

Anche di questa Calabria

ho scritto un saggio che

è presente sul web5.

Il titolo è “La prima

Italia, capanna del

cristianesimo”.

Ecco che si fa chiarezza

su ciò che è valso al

Sud la mia ipotesi

salvifica, simboleggiata

da S. Vitaliano di

Catanzaro. Occorreva

prima agire sull’anima

perché diventasse forte

abbastanza per tenersi

al riparo da corrosioni

dell’azione del male

rappresentata, appunto

dalla maschera calabrese

Giangurgolo. Ma sappiamo

che dietro questa

facciata c’era, secondo

una certa versione della

sua origine, qualcuno

che si prefiggeva di

combattere le azioni

malavitose che in

quest’epoca imperversano

l’intero Sud d’Italia e

non escluso il Nord.

Dunque, con l’anima al

sicuro, entro certi

limiti, in quest’epoca

conta concentrare ogni

sforzo per educare la

ragione che deve

concepire in sé una

Ecologia della Mente,

capace di mettere ordine

e armonia al pensiero

che deve potersi

integrare con quello di

altri. Solo così è

possibile rinunciare a

fagocitare in modo

fraudolento il frutto

della terra che si è

impoverita, e

soprattutto a non ordire

azioni omicide per

raggiungere un esagerato

bene personale.

Che cosa si intende per

Ecologia della Mente in

modo comprensibile?

Viene spiegato molto

bene nel libro “Ecologia

della mente” di Gregory

Bateson (Grantchester, 9

maggio 1904 – San

Francisco, 4 luglio

1980). Egli è stato un

antropologo, sociologo,

linguista e studioso di

cibernetica britannico,

il cui lavoro ha toccato

anche molti altri campi.

Cito la risposta di

Bateson alla domanda

suddetta che traggo da

internet:

«Beh... .più o meno

sono le cose di vario

tipo che accadono nella

nostra testa e nel

nostro comportamento...

e quando abbiamo a che

fare con altre

persone... e quando

andiamo su e giù per le

montagne.... e quando ci

ammaliamo e poi stiamo

di nuovo bene...

Tutte queste cose si

interconnettono e , di

fatto, costituiscono una

rete che, in un

linguaggio orientale, si

potrebbe chiamare

Mandala.

Io mi sento più a mio

agio con la parola

Ecologia, ma sono idee

che hanno molto in

comune.

Alla radice vi è la

nozione che le idee sono

interdipendenti,

interagiscono, che le

idee vivono e muoiono.

Le idee che muoiono,

muoiono perché non si

armonizzano con le

altre. È una sorta di

intrico complicato,

vivo, che lotta e che

collabora, simile a

quello che si trova

nelle boschi di

montagna, composto dagli

alberi, dalle varie

piante e dagli animali

che vivono lì –

un’ecologia, appunto.

All’interno di questa

ecologia vi sono temi

importanti di ogni

genere che si possono

enucleare e su cui si

può riflettere

separatamente.

Naturalmente si fa

sempre violenza al

sistema nel suo

complesso se si pensa

alle sue parti

separatamente; ma se

vogliamo pensare

dobbiamo fare così,

perché pensare a tutto

contemporaneamente è

troppo difficile... ».6

Ecco che si fa strada

l’azione della Scienza

sul piano umanistico e

tecnologico e non si può

negare che l’uomo deve

oggi a questo

cambiamento, operato

dalla cultura in ogni

senso e direzione, se si

sta incanalando in una

buona direzione. Dal

canto mio, non posso che

rendere testimonianza a

questa visione con delle

concezioni seguendo la

stessa strada, per certi

versi esoterica, seguita

per il presente saggio.

Ed è così che ho avuto

modo di scrivere il

saggio “I segni della

Terra nella visione di

Nostradamus”, ma ne ho

già fatto cenno in

precedenza

nell’introduzione.7

NOTE

1:

Tratto dal saggio

dell’autore “I

segni della Terra nella

visione di Nostradamus”

2:

A Capua subì ogni genere

di insinuazioni e

derisioni da parte dei

suoi nemici che lo

accusarono di avere

tendenze particolari.

Per svergognarlo davanti

ai fedeli, i nemici con

uno stratagemma

riuscirono a farlo

comparire in pubblico

con abiti femminili. Il

santo si difese con

molta abilità; dopo che

scoprì il complotto si

allontanò dalla città.

La sua fuga fu breve:

venne catturato, legato

dentro un sacco e

gettato nel Garigliano.

Su di lui vi era la

presenza di Dio che lo

fece giungere incolume

fino ad Ostia dove venne

salvato da alcuni

pescatori, mentre Capua,

dimostratasi ingrata e

violenta, venne punita

da Dio con siccità,

peste e carestia.

Papa Callisto II lo

avrebbe poi inviato

insieme a quello di

Sant’ Ireneo di Lione e

di San Fortunato di Todi

a Catanzaro. Qui nel

1311 Pietro Ruffo, conte

di Calabria, fece

costruire una cappella

in cattedrale per

deporle e venerarle.

Durante l’ultimo

conflitto mondiale, a

causa dei bombardamenti,

la cattedrale venne

distrutta; nel 1960 fu

ricostruita e con essa

anche la cappella che

contiene il corpo di san

Vitaliano da cui

trasuderebbe, come

avviene per san Nicola

di Bari e san Felice di

Nola, un liquido

miracoloso, detto manna.

Il culto di san

Vitaliano è diffuso in

tutta la Campania ed

ovviamente in Calabria;

Catanzaro lo invoca

contro ogni calamità,

particolarmente contro i

terremoti.

La domenica in albis,

una volta, si celebrava

la festa del patrocinio

per ricordare la

protezione del santo

sulla città durante il

violentissimo terremoto

del 1783. Popolarmente

san Vitaliano ha dato

anche il suo nome a

Catanzaro: infatti il

capoluogo calabrese è

definito come la città

delle tre V: vento,

velluto e san Vitaliano.

3:

Capua, oggi indicata con

Capua antica o Capua

arcaica per evitare

ambiguità, è una città

sorta nel IX secolo a.C.

sul luogo dell’attuale

comune campano di Santa

Maria Capua Vetere. Con

una storia di oltre

diciotto secoli è stata

città osca, etrusca,

sannita e romana,

divenendo, nel periodo

di massimo splendore,

una delle città più

grandi del mondo.

Distrutta e saccheggiata

dai Saraceni nel IX

secolo, la popolazione

si trasferì a Casilinum

fondando la Capua

moderna. Durante la

seconda guerra punica,

divenne uno dei

principali obiettivi di

Annibale: nel 216 a.C.,

dopo la battaglia di

Canne (2 agosto),

l’esercito cartaginese

occupò la città e la

fece diventare

avamposto, militare e

politico, per le

“scorrerie” nell’Italia

meridionale, alla

ricerca anche di alleati

contro Roma, nella

speranza di una

successiva conquista

della capitale. Annibale

ed il suo esercito vi

passarono l’inverno, il

condottiero ne

approfittò per portare

avanti la parte politica

della sua azione: furono

i cosiddetti “ozi di

Capua” che secondo molti

storici, indebolirono i

soldati e sarebbero

stati una delle cause

della futura sconfitta

cartaginese. Classe

dirigente e popolazione

capuana appoggiarono la

campagna di Annibale,

città troppo fiera per

sottostare a Roma, la

storia però volle che a

vincere furono i romani,

così nel 211 a.C. la

città venne umiliata da

Roma, che la ridusse a

semplice prefettura

privandola di

magistratura, senato e

classe dirigente,

divenne un grosso

deposito merci da lì il

termine “il granaio di

Roma”.

http://it.wikipedia.org/wiki/Capua_antica

4:

http://it.wikipedia.org/wiki/Giangurgolo

5:

http://nazionali.org/nicola/collaboraz/gb_prima_italia.html

6:

http://www.ilnarratore.com/visions/collection/bateson/Batesonfirst.PDF

7:

I segni della Terra

nella visione di

Nostradamus

|